INSIGHTS

2025/10/02

ジャンプ率の定義や重要性を解説!効果や活用時のポイントも

コラム

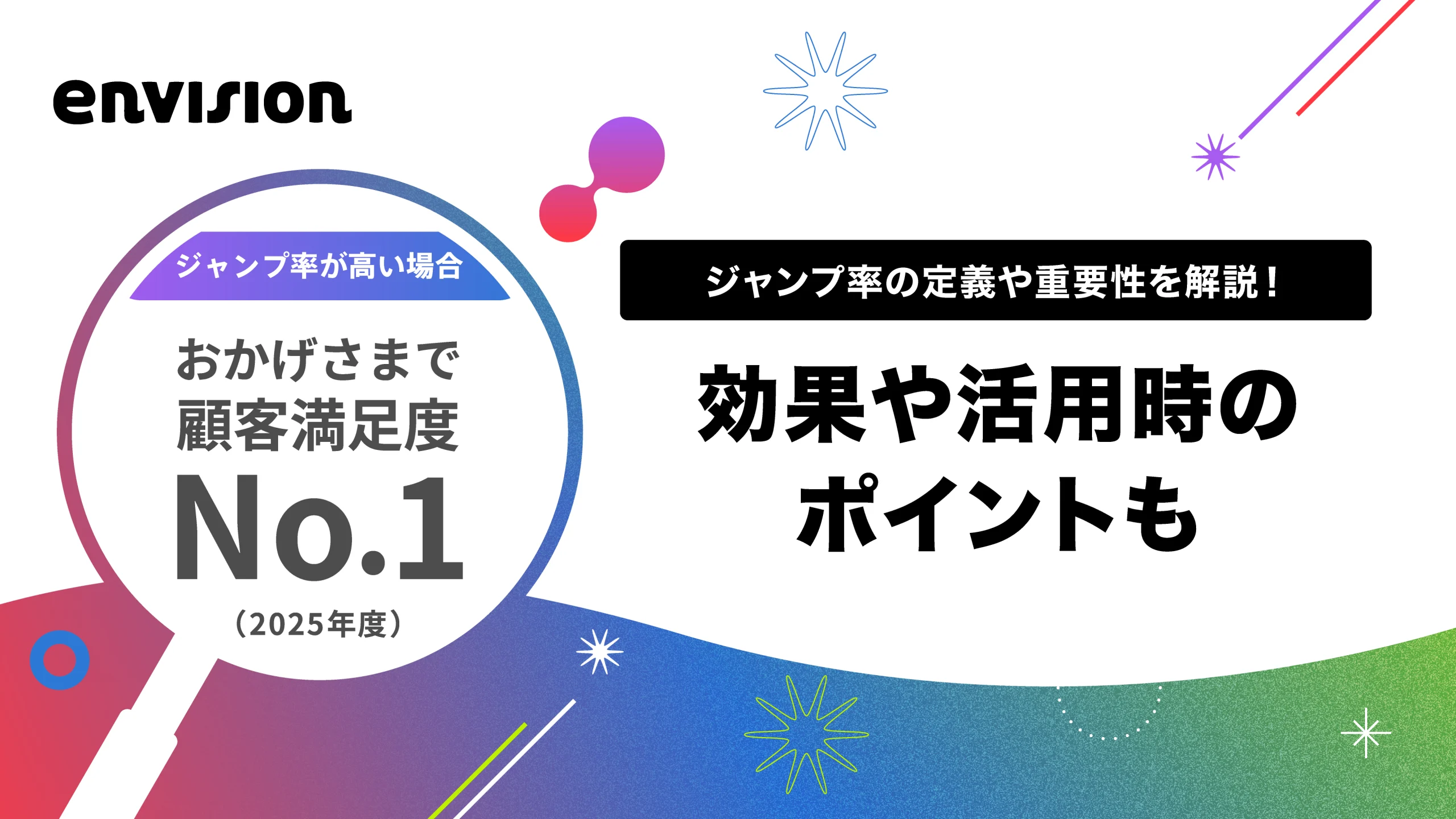

デザインの印象や伝わり方を左右する要素の一つとして、ジャンプ率があります。ジャンプ率とはデザインにおける文字サイズやデザイン要素の比率を指します。例えば、見出しと本文の文字サイズのジャンプ率を調整した場合、比率が大きいほど、見出しと本文の差がはっきりし、小さいほど差が少なくなります。

しかし、「どのようにジャンプ率を活用すればいいのだろう」と迷っている方も多いでしょう。

本記事では、ジャンプ率の定義をはじめ、効果やデザインする際のポイント、注意点を具体的に紹介します。

ジャンプ率とは?

ジャンプ率とは、デザインやレイアウトにおいて「文字の大きさや行間の比率」を指すデザイン用語です。主に本文と見出しの文字サイズの比率を指しており、視覚的なアクセントを加えることで重要な情報を際立たせる役割があります。

例えば、大きな見出しと小さな本文を組み合わせることで、読者は視覚的に「ここが重要なポイントだ」と直感的に理解できます。

また、ジャンプ率は単に目立たせるだけでなく、全体の構造や情報の階層を明確にする役割もあります。レイアウトにメリハリがないと、読者がどこから見ればいいのか迷いやすくなりますが、ジャンプ率を適切に設定すれば、自然と視線が流れ、内容をスムーズに理解できます。

グラフィックデザインやWebデザイン、印刷物などで頻繁に活用され、特にWebサイトや広告などの視覚的コミュニケーションが求められる場面では、さらに重要性が増します。

ジャンプ率の計算方法

ジャンプ率は、以下の計算式で求めることができます。

| 大きい文字サイズ ÷ 小さい文字サイズ = ジャンプ率 |

例えば、見出しが30pt、本文が15ptの場合、ジャンプ率は200%(30 ÷ 15 = 2)となります。

ジャンプ率の効果

適切なジャンプ率を設定することで、以下のようなメリットが得られます。

ジャンプ率を適切に設定することで得られる主な効果を解説します。

印象の変化をつけられる

ジャンプ率の設定により、デザインの印象を目的に応じて調整できます。大きな文字と小さな文字のサイズ差を活かすことで視覚的な強弱が生まれ、メリハリの効いた魅力的なレイアウトに仕上がります。以下は、ジャンプ率による印象や適したブランド例、ターゲット層などをまとめた表です。

| 項目 | 高いジャンプ率 | 低いジャンプ率 |

|---|---|---|

| 見た目の印象 | 活発、躍動感、センセーショナル、若々しい、カジュアル | 落ち着き、大人っぽさ、高級感、クール、洗練 |

| 適したブランド例 | ファッション、コスメ、ライフスタイル | 高級ホテル、ハイブランド、BtoB企業サイト、信頼性重視の業界 |

| 主な効果 | 強いインパクトで注目を集めやすい | 安定感・統一感を与え、落ち着いた読みやすさを確保 |

| 向いているターゲット層 | 若年層、トレンド志向、感覚的に情報を受け取りたい層 | 中高年層、ビジネス層、慎重に情報を精査する層 |

| 活用のポイント | 短文や広告素材で効果的余白を広く取り、情報を絞る | 長文や資料で効果的読みやすさを重視し、文字サイズ差を控えめに |

また、ジャンプ率は、読みやすさや装飾性を追求するだけでなく、ブランドのビジュアルアイデンティティ(VI)に合わせて検討することが大切です。ブランドが持つ価値観やコンセプトに沿ったデザインにすれば、視覚的にも統一感のある印象を与えられます。

ビジュアルアイデンティティについて詳しくは、「ビジュアルアイデンティティ(VI)とは?意味や作り方、事例を解説」をご参照ください。

コンテンツの可読性が向上する

適切なジャンプ率を設定することで、読者が読みやすい快適なデザインを実現できます。特に、長文のコンテンツでは、見出しや文章の比率を細かく調整することで、読者の負担を軽減する効果があります。

また、可読性を高めることは、ただ文字を見やすくするだけではありません。読者がストレスなく情報を読めるように工夫することで、「このブランドは読者(顧客)のことをしっかり考えてくれている」といった印象を与えられます。

結果として、読者が快適に情報を取得できるデザインは、ブランドの信頼性や評価の向上につながります。

視線誘導と情報の優先順位付けが可能になる

ジャンプ率を調整することで、見出しが本文より際立ち、自然と読者の視線を見出しに誘導できます。文字サイズの大小や行間の差によって視覚的にヒエラルキー(階層)を構築することで、情報の優先順位が明確になり、読者が情報を効率的に理解しやすくなります。

視線の誘導や情報整理は、ブランドが伝えたいメッセージを的確に届けるための基本的なデザイン技術でもあります。製品やサービスの魅力を効果的に伝えたり、ブランドストーリーを視覚的に表現したりする際にも有効です。

(詳細:https://envision-inc.jp/works/work_primary05.php)

セクションの区切りが明確になる

ジャンプ率を適切に設定することで、タイトルや見出しが効果的に強調され、セクションの区切りが明確になります。この明確さによって、読者はコンテンツの流れをスムーズに追いながら、次のテーマや情報への移行を自然に理解できるようになります。

さらに、セクションが視覚的に区切られていることで、読者は「今、自分がどの部分を読んでいるのか」や「次にどんな内容が続くのか」を直感的に把握しやすくなります。この効果は、特に情報量が多い会議資料や提案書などで有効です。内容が整理されていることで、相手が情報を迅速に理解し、納得しやすくなるからです。

また、ジャンプ率を活用してセクションを区切ることで、読者が必要な情報だけを選んで読み進めることも容易になります。このようなデザインの工夫は、情報やブランドの価値を端的に伝えるために欠かせない要素です。

ジャンプ率を効果的に活用するデザインのポイント

ジャンプ率を活用する際には、フォントサイズや行間だけでなく、色彩や余白の使い方にも注意を払う必要があります。これらの要素を組み合わせることで、デザインの効果を最大化できます。

ここでは、より効果的なジャンプ率を設定するためのポイントを解説します。

適切なフォントサイズと行間を設定する

ジャンプ率を調整するときは、視覚的なバランスを保ちながら、大小の文字サイズを組み合わせることが重要です。例えば、行間(リーディング)を調整して、文字の密度が高くなりすぎないようにコントロールしましょう。また、長文コンテンツの場合は、読者が疲れないようにジャンプ率を控えめにすることがおすすめです。

一方、短文のコンテンツや広告素材では、フォントサイズを大きめに設定し、思い切って高いジャンプ率を採用することで、読者に強いインパクトを与えられます。

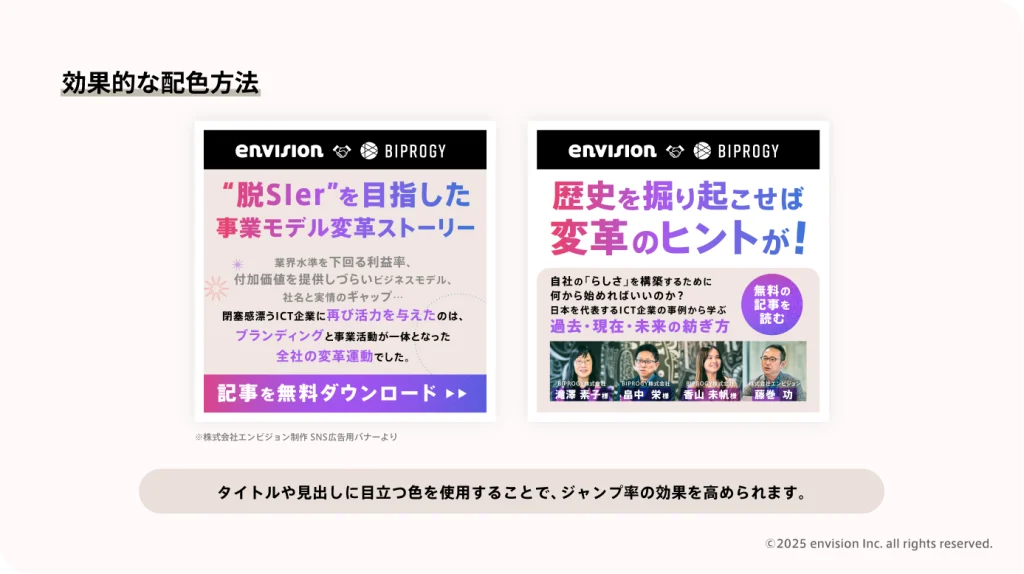

配色とジャンプ率のバランスをみる

見出しのサイズ差だけではなく、タイトルや見出しに目立つ色を使用することで、ジャンプ率の効果を高められます。例えば、ブランドやデザインテーマに沿ったカラーパレットを活用し、大きな文字には目を引く鮮やかな色、小さな文字には落ち着いた色を使用すると、視線が自然に重要な部分へと誘導されます。

単に文字サイズの差を強調するだけでなく、色の心理効果も組み合わせるため、読者に与える印象をコントロールしやすいこともメリットです。見出しやキャッチコピーを強調したい場合や、情報の優先順位を明確にしたいときにも効果的です。

余白を確保する

過度に文字を詰め込むと、情報が密集しているように見え、かえって視認性が低下してしまいます。そのため、ジャンプ率を高くしたり、見出しを大きくしたりするときは、見出しと本文の間に適切な余白(スペース)を設けることが重要です。適度な余白は、文章の存在感を引き立たせる効果もあります。

ただし、余白を持たせすぎると内容が薄く感じられ、メッセージ性が弱まるリスクもあるため、バランスが重要です。

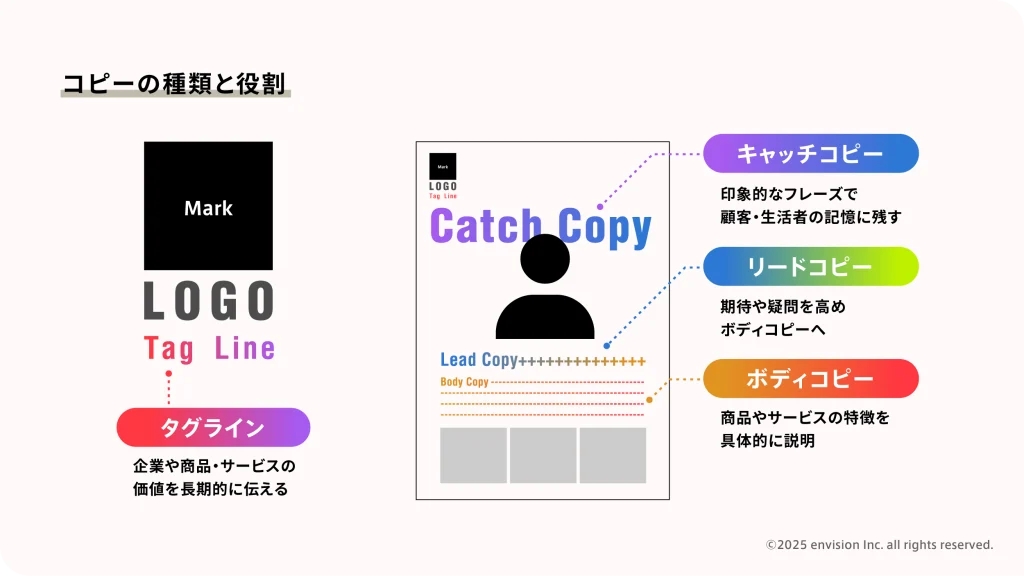

情報や目的を整理する

ジャンプ率を活用する際は、まず「伝えたい内容」を明確にし、情報を整理することが重要です。内容の優先順位を決めることで、「どの部分を強調し、どの部分を抑えるべきか」が明確になり、適切なジャンプ率を設定できます。

具体的には、キャッチコピーには最も大きなジャンプ率を設定し、読者の目を引き付ける役割を持たせます。一方、製品の特徴や詳細な仕様には中程度から控えめなジャンプ率を用いることで、情報の重要度に応じたメリハリをつけることができます。このような工夫により、読者は情報の流れや優先度を自然に理解しやすくなります。

ジャンプ率はあくまでメッセージを引き立てる手段であり、情報の整理と目的の明確化があって初めてその効果を最大限に発揮します。また、文字のデザインにおいては「タイポグラフィ」という手法を取り入れることで、ジャンプ率をさらに効果的に活用できます。タイポグラフィの工夫によって、視覚的な魅力だけでなく、情報の伝達力も大きく向上します。

タイポグラフィについて詳しくは、「タイポグラフィデザインの基本と実践!コツや成功事例を紹介」をご覧ください。

ジャンプ率を調整する際の注意点

ジャンプ率の設定はデザインの魅力を高める重要な要素ですが、行き過ぎた調整は逆効果になることもあります。以下のポイントに注意して、ジャンプ率を適切に設定しましょう。

それぞれ詳しく解説します。

過剰な変化をつけない

ジャンプ率を過剰に設定すると、全体的なバランスが崩れ、デザインが散漫になる可能性があります。特に、サイズ差が大きすぎる場合、視覚的な情報量が増えすぎて読者の視線が迷い、本来伝えたかった重要な情報を見逃されるリスクも高いです。

さらに、過剰なジャンプ率はデザインの統一感を損ない、ブランドイメージに悪影響を与える場合もあります。

重要なのは、「目立たせるために大きくすればよい」という考え方ではなく、全体のバランスを意識して設定することです。

強調する部分と抑える部分の差を適度に保つことで、メリハリを出しながらも読みやすく、情報が整理されたデザインに仕上げることができます。

ペルソナや要件との整合性を保つ

ジャンプ率を設定する際は、最初に定義したデザイン要件や、ブランドが持つトーン・スタイルとの整合性を確認することが重要です。

一般的には、若年層向けのポップな印象の広告では、高いジャンプ率が適している場合が多いです。一方、信頼性を重視する企業向けの広告では、低いジャンプ率で落ち着いた印象を与える方が適切といえます。

さらに、ジャンプ率やカラー、フォントに一貫性を持たせることで、ブランドとしての信頼感や安定感を演出することも可能です。ブランドのロゴやキーカラーといった他の要素とジャンプ率のバランスを考慮することで、デザイン全体に統一感を持たせられます。

「このような人に購入して欲しい」「こういう雰囲気に仕上げたい」など、要件やペルソナの特性を十分に理解したうえで、ジャンプ率を決定しましょう。

ブランディングデザインについては「成功するブランディングデザインの秘訣:目的とポイント、企業事例から学ぶ」で、ブランドロゴについては「ブランドロゴの重要性や必要性とは?ブランディングに効果的な作成手順も」で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

ターゲットを意識したデザインに調整する

ターゲットに合わせたデザイン調整は、資料やコンテンツの伝わりやすさを左右します。特に、読者層の年齢や文化背景によって、文字の読みやすさや好まれるデザインは異なるため、ターゲットに合わせてジャンプ率を調整することが重要です。

具体的には、高齢者向けの制作物の場合は、安定感を重視した控えめなジャンプ率が好ましいです。加齢や体調による視力低下に配慮して、見出しだけでなく本文も比較的大きな文字サイズにする必要があります。

反対に、若者向けの場合は、大胆でダイナミックなジャンプ率を採用するのがおすすめです。視覚的なインパクトを与えられれば、興味や関心を引きやすくなります。

ターゲットがストレスなく情報を読み取れるように、ジャンプ率だけでなく、文字サイズそのものにも配慮してデザインを調整することが大切です。

ジャンプ率をコントロールしてハイクオリティなクリエイティブ制作を実現しよう

ジャンプ率とは、見出しと本文など文字サイズの比率を表すものです。うまく調整することで、重要な情報や文章の流れが一目でわかりやすくなり、視線を自然に誘導できます。結果として、より読みやすく、内容も理解しやすいデザインになります。

ただし、ジャンプ率が高すぎると全体のまとまりを欠き、低すぎると単調になるため、バランスの見極めが重要です。

ジャンプ率を意識的に調整し、色彩や余白といったデザイン要素と組み合わせれば、読者の注意を引きつけてメッセージを効果的に伝えられるでしょう。

また、ジャンプ率はブランディングの観点でも欠かせません。ジャンプ率は単に情報を整理して読みやすくするためだけでなく、ブランドが持つ世界観を視覚的に表現する手段となるため、戦略的に活用しましょう。

当社は、ブランディング、マーケティング、クリエイティブに加え、財務、法務・知財、人事・労務などの領域横断チームを基にクリエイティブコンサルティング事業を展開しています。

成長を支えるパートナーとして、クリエイティブ制作から皆様の「ありたい姿」の実現をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。