INSIGHTS

2025/09/25

行動規範の見直しで企業の成長力強化!定義やメリットを解説

コラム

近年、企業の成長力を高めるために行動規範の見直しを検討する企業が増えています。この流れのなかで、「行動規範の見直しを通じて、自社のインターナルブランディングを強化していきたい」と考えている方も多いでしょう。行動規範とは、企業や組織が従業員に期待する価値観や、行動基準を示すものです。

この記事では行動規範の定義や目的、策定するメリットや手順、社内に浸透させるポイントを解説します。

行動規範とは?定義と目的

行動規範とは、企業や組織が従業員に期待する、具体的な行動や態度を指針として定めたものです。従業員が日々の業務や意思決定を行う際に参考にするべき「行動の基準」となります。

また、企業の「パーパス(存在意義)」や「ビジョン(目指す未来)」を実現するための具体的な行動を示すことも、行動規範の役割です。

例えば、企業が掲げるビジョンとして「持続可能な社会の実現」を目指す場合、行動規範には「担当業務と社会とのつながりを意識した行動」や「地域社会との連携を重視した活動」などが含まれます。

行動規範を通じて、従業員一人ひとりが企業のパーパスやビジョンを日々の業務で具現化することが可能です。企業によっては、従業員が共通して持つべき組織の価値観である「バリュー」を体現するための行動を、行動規範に定めている場合もあります。

行動規範の考え方や概念は、社内に向けてブランディングを行うインターナルブランディング(インナーブランディング)に取り入れることも可能です。インターナルブランディングについては、「インナーブランディングとは?目的や企業の成功事例を紹介」で詳しく解説しています。

なお、東京商工会議所による行動規範の定義は、「企業や事業者に向けた倫理的・行動的な指針」です。企業が地域社会や業界全体と連携する上で重要な指針として、行動規範が位置付けられています。

また、行動規範と混同されやすい用語に「コンプライアンス」がありますが、それぞれ遵守する対象が異なります。コンプライアンスは、法律や社会的なルールを遵守することです。一方、行動規範は企業のミッション・ビジョンや、企業理念を遵守することを目的に策定されます。

| 項目 | 行動規範 | 行動指針 | コンプライアンス | 企業倫理 |

|---|---|---|---|---|

| 主な対象 | 全従業員 | 個人の行動 | 法律・社会規範 | 社会的責任・価値観 |

| 内容 | あるべき姿や価値観 | 実践的な行動方法 | 守るべきルール | 大切にする価値観 |

| 目的 | 組織の方向性共有 | 行動規範の実行支援 | 違法・不正防止 | 信頼される姿勢形成 |

行動指針との違い:組織の基盤と個人の具体的行動

行動規範と行動指針は、ともに「従業員としての適切な行動」を示すものです。

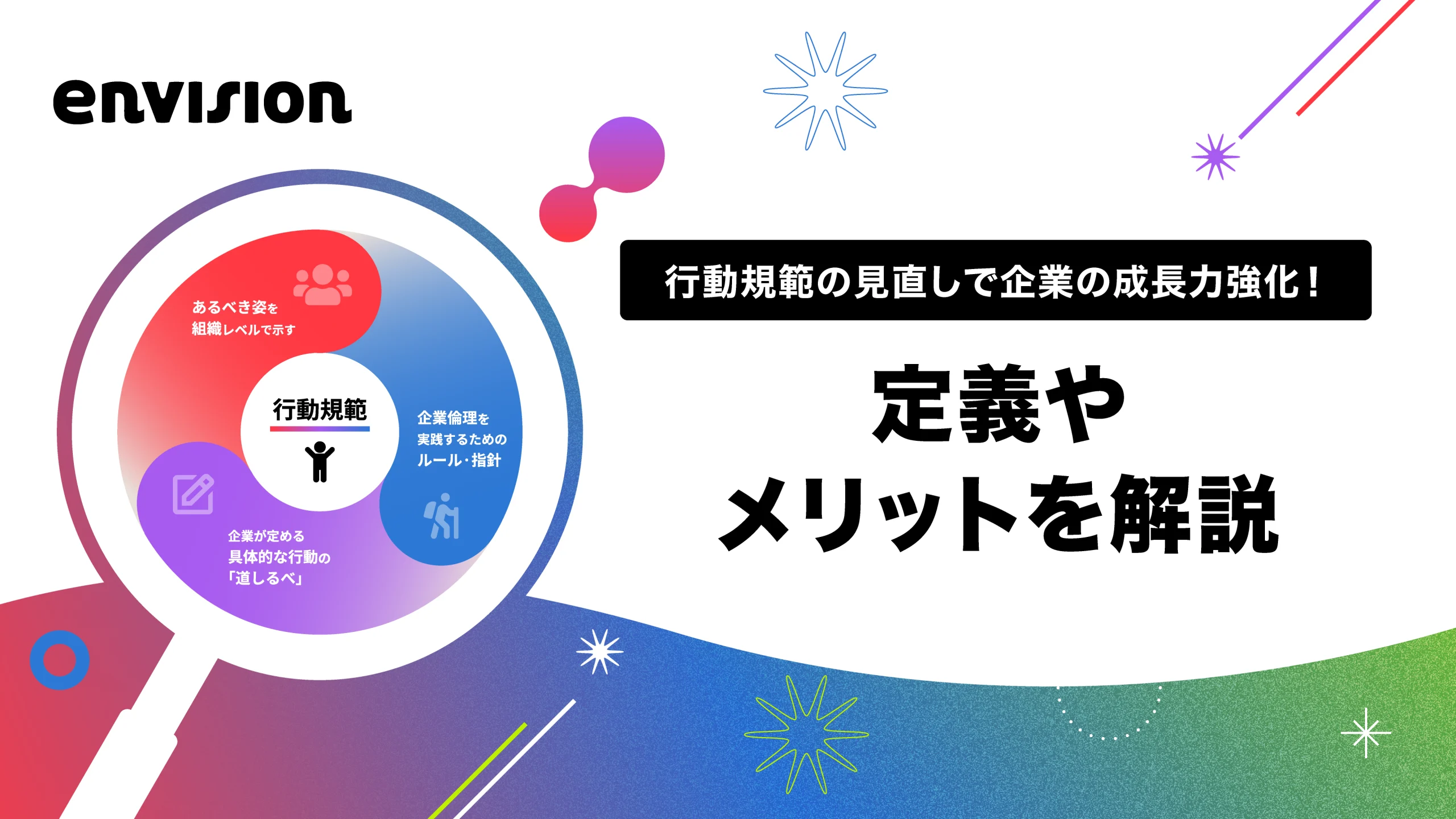

行動規範は全従業員を対象として、従業員のあるべき姿を組織レベルで示します。例えば、従業員として望ましい人格やあるべき姿、考え方などが、行動規範に含まれる項目です。

一方、行動指針は、従業員個人が行動規範を守るためにとる具体的な行動の指針です。従業員が個人レベルあるあるでやるべきことや、避けるべき行動などが行動指針で示されます。

コンプライアンスとの関係性:法令遵守と企業理念を結ぶ指針

行動規範とコンプライアンスは、企業の信頼性と倫理的行動を支える相互補完的な関係にあります。

コンプライアンスは、法令遵守や社会的規範の尊重のために「守るべき枠組み」です。企業の外部にある法律や社会規範の遵守、公正・公平な企業行動、企業倫理への配慮も含まれます。

一方、行動規範は、企業が定める具体的な行動の「道しるべ」となるものです。企業の内部にある価値観や方針を具体化する手段であり、「どう行動すべきかを示すガイドライン」として機能します。

企業倫理との役割の違い:価値観の土台から行動基準へ

企業倫理とは、企業が果たすべき社会的責任や価値観全体を指す概念です。法令遵守にとどまらず、誠実で信頼される活動の姿勢そのものも、企業倫理に含まれます。

一方、行動規範は企業倫理を具体的な行動基準として明文化したものです。企業として持つべき倫理観や理念を、全従業員が日常業務で実践するためのルール・指針として、行動規範が策定されます。

つまり、企業倫理は「何を大切にするか」という価値観の土台、行動規範は「どう行動するか」という実行の枠組みです。企業倫理が行動規範の前提にあり、両者は相互補完の関係にあります。

企業が行動規範を策定するメリット

行動規範を策定すると、ブランド力の向上や企業活動の安定化、企業文化の浸透といったメリットが得られます。

ここでは、企業が行動規範を策定するメリットについて詳しく解説します。

社会的信頼とブランド力の向上

行動規範は、企業の価値観や考え方を外部に伝えるブランディング手段として機能します。

顧客や取引先などのステークホルダーに周知することで、企業としての信頼度を高められることが、行動規範を策定するメリットです。

また、企業ブランド力の浸透により、企業活動の拡大も期待できます。ただし、規範が実際に遵守されていることが前提条件である点に注意が必要です。

行動規範は不正対策や危機対応にも有効です。従業員が行動規範に沿って行動することで、不正や危機に適切に対処し、企業の信頼性を高められます。行動規範を基礎とした企業カルチャーの浸透は、社会的評価やステークホルダーの信用獲得につながり、企業価値の中長期的な向上に寄与します。

さらに、行動規範は、コンプライアンスを補完する役割を果たします。コンプライアンスが「守るべきルール」に焦点を当てているのに対し、行動規範は企業のミッション・ビジョンに基づいた「あるべき姿」を示すものです。

行動規範とコンプライアンスを併せて運用することで、不正防止や倫理的な意思決定がより強化されます。その結果として、ステークホルダーからの信頼性と社会的評価が向上し、企業の持続可能な成長につながります。

企業活動の安定化や拡大・強化

行動規範を策定する過程で、企業の「あるべき姿」を長期的視点で可視化できます。過去の常識を見直し、未来志向で企業の方向性を整理することが可能です。

行動規範は、従業員の不祥事で企業の信頼性が損なわれる「コンダクトリスク」への対応策としても有効です。制度では補えない文化面からの安定化を通じて、従業員の行動変容を促し、不祥事を予防しやすくなります。

不正発見の早期化や損失の低減など、業務のリスク耐性が向上することも、行動規範を策定するメリットです。公認不正検査士協会の調査結果でも、行動規範を導入することの有効性が示されています。

さらに、採用・人材育成の指針が明確になり、経営資源の効率的な活用にもつながります。行動規範の策定により、入社後のミスマッチの低減や教育コストの最適化が可能です。

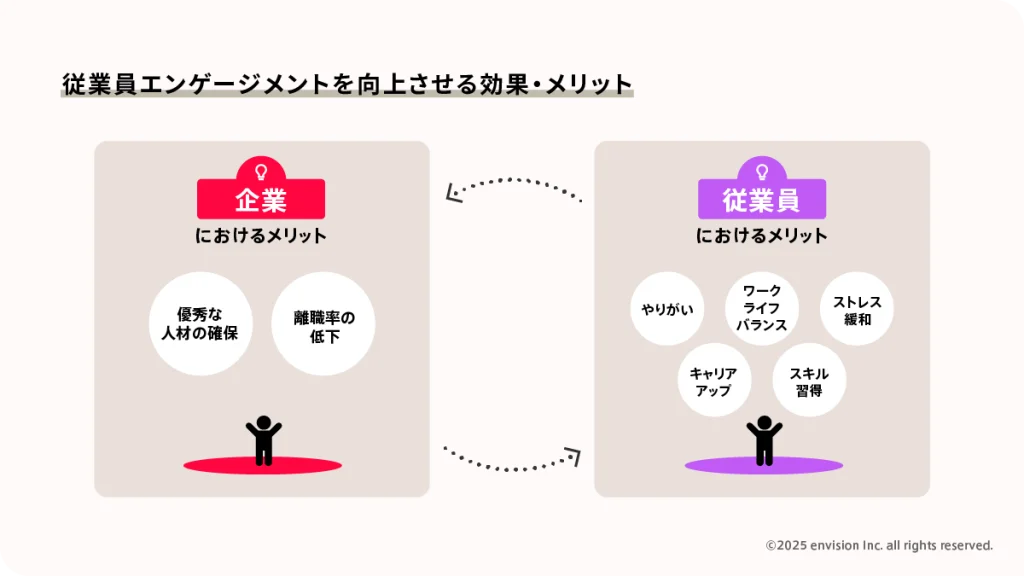

企業文化の浸透や従業員のエンゲージメントの向上

行動規範を繰り返し周知・実践することで、組織のあり方や文化が醸成され、組織変革を内側から支える基盤となります。

企業の価値観や行動方針が行動規範によって明文化されると、従業員の行動を統一することが可能です。結果として、その会社らしい風土が根付き、共通認識が生まれます。

また、企業に対する従業員からの理解と信頼である「従業員エンゲージメント」が向上し、自社で働くことへの誇りや満足度が高まることもメリットです。従業員エンゲージメントの向上は、業務意欲や定着率の改善にもつながります。

さらに、従業員の危機管理意識を高め、倫理的判断力を強化することも可能です。行動規範の策定によって、法律でカバーできないグレーゾーンへの自律的な対応を促せます。

従業員エンゲージメントについては、「従業員エンゲージメントとは?企業での向上施策やメリットを解説」で詳しく解説しています。

行動規範の策定手順

行動規範を策定する際は、最初に自社の企業活動について整理した上で、どのような内容にするかを決めていくことが重要です。

ここでは、行動規範の策定方法を以下の手順で解説します。

自社の企業活動について整理

行動規範の策定に向けて、まずは自社が実現したい目標や理想を明確化しましょう。これらをもとに具体的な行動指針を明示することで、従業員の共通認識と行動が一致します。

行動規範の内容は、企業のミッション・ビジョンと一貫性を持たせることが重要です。自社の長期的な戦略と関連付けることで、従業員にも理解されやすい行動規範を策定できます。

例えば、ヤマハハイテックデザイン株式会社のWebサイトでは、企業のビジョンに関連付けて行動規範が公開されています。

また、企業理念に反する可能性のある行動も想定しておきましょう。顧客軽視などのリスクを事前に洗い出し、防止策を明文化することで信頼性が高まります。

行動規範に記載する表現は、誰でも理解できるよう簡潔で明快にすることが重要です。全従業員が内容を把握し、日常業務に落とし込みやすい設計が求められます。

自社の経営理念と照らし合わせながら今後の取り組みを決定

行動規範は、ミッション・ビジョンと整合性が取れていることが前提です。企業の価値観と一致した行動規範を策定することで、一貫した企業文化が醸成されます。

行動規範では、経営理念に沿った「あるべき行動」と「避けるべき行動」の両方を明示しましょう。実務での判断や行動選択に直結する基準となるため、具体的な行動指針を示すことが重要です。

また、「業務との関連付け」を明確にすることも大事なポイントです。企業理念を日々の業務の中でどう体現するかを示すことで、従業員が実践しやすくなります。

さらに、行動規範の内容は、社内で定期的に共有・見直す必要があります。朝礼や研修で定期的に共有し、従業員の理解度や定着度を把握・改善するなど、体制を整備することが重要です。

経営上のリスクや実現可能性をチェック

企業理念やビジョンに反する可能性のある行動をあらかじめ洗い出すことで、未然に防ぐための対策を明文化できます。

また、行動規範が理念と乖離しないようにしつつ、実務に適用できる内容にする必要があります。ミッションやビジョンとの一貫性を重視したうえで、行動規範の実現可能性をチェックしましょう。

行動規範に反した場合の処置・是正措置もあらかじめ決めておくことが重要です。例えば、YITOAマイクロテクノロジー株式会社の行動規範では、不正行為を発見した場合の内部通報制度や、違反者の扱いについて定められています。

抽象的な規範については、業務と関連づけることで、従業員が判断しやすい状態にしましょう。実現可能な行動に落とし込むことで、組織全体の実行力が高まります。

全社に対して行動規範を共有・説明

行動規範の策定後は、社内の推進体制を整備し、継続的な共有と説明を実施します。推進の担当者が理解促進の活動をリードすることで、行動規範の全社的な浸透が可能です。

行動規範を共有する際の発信内容は、従業員が理解しやすい言葉で構成しましょう。抽象的でなく、具体的・平易な表現で伝えることが重要です。また、業務に直結する形での具体例やケーススタディを取り入れると、現場での理解と活用が進みやすくなります。

行動規範を社内浸透させるためのポイント

行動規範は一度策定して終わりにするのではなく、継続的に社内に浸透させていくための取り組みが必要です。

ここでは、行動規範を社内浸透させるためのポイントを3つ解説します。

経営者・マネジメント層からの積極的な発信を行う

行動規範の目的や意義について、経営者が自分の言葉で伝えることが重要です。経営トップからのメッセージは、従業員の納得と理解を深める起点となります。

また、繰り返しの発信と視覚的な掲示を組み合わせることで、行動規範の認知と理解を高めましょう。例えば、朝礼や会議、社内掲示などで定期的に触れる機会を設けることが有効です。

株式会社エンビジョンでは、行動規範の浸透を促進する取り組みとして、代表の井上氏が社内向けにオリジナルPodcastを配信しています。この番組は1話10~15分程度の短い形式で、スタッフがスキマ時間に気軽に聞けるよう工夫されています。Podcastを通じて、日常のコミュニケーションや定例会議では伝えきれない想いを声で届けることで、従業員が会社の価値観や方向性を“自分ごと”として感じられる場を作り出しています。

自社の環境整備や行動規範に反した行動への対処を周知させる

不適切な行動を放置してしまうと、規範の信頼性が損なわれ、組織全体の規律が緩みます。そのため、行動規範に反した場合の対応方針や処置内容を明文化し、周知することが重要です。従業員に対して処置の方針やルールを伝えることで、納得感を得られ、適正な対処が期待できます。

また、業務と関連づけて行動規範を理解・実践できる環境を整備する必要があります。実務に結びついた研修やケーススタディを導入することが、行動規範の浸透に有効です。

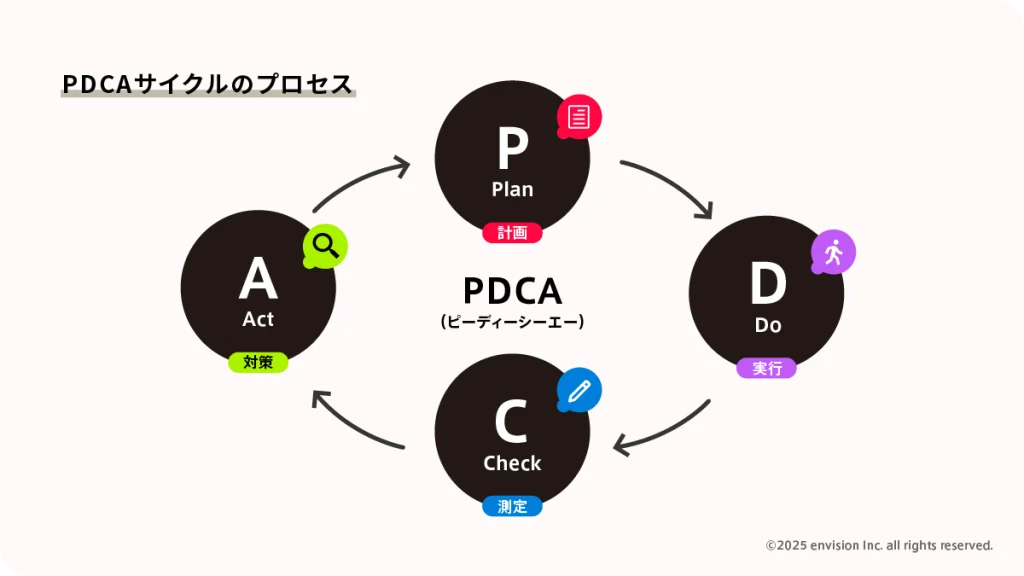

PDCAサイクルを回しながら時間をかけて社内に浸透させていく

行動規範の内容や運用を見直すために、社内での定着状況を定期的に測定しましょう。アンケートや社内ヒアリングによりPDCAを回すことで、行動規範を実効性のある制度として維持できます。

定着度や社内の変化に応じて柔軟に調整していくことが、行動規範を長期的に運用するためのポイントです。

行動規範を見直してインターナルブランディングを強化しよう

行動規範とは、企業や組織が従業員に対して期待する価値観や、行動の基準を定めたものです。策定することで、企業のあるべき姿が明確になり、企業活動の安定化や拡大につながります。また、企業の信頼性や従業員エンゲージメントの向上にも有効です。

自社の企業活動を整理した上で、行動規範を適切に策定・運用し、インターナルブランディングを強化しましょう。

当社は、ブランディング、マーケティング、クリエイティブに加え、財務、法務・知財、人事・労務などの領域横断チームを基にクリエイティブコンサルティング事業を展開しています。

成長を支えるパートナーとして、インターナルブランディングから皆様の「ありたい姿」の実現をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。