INSIGHTS

2025/08/14

ビジュアルアイデンティティ(VI)とは?意味や作り方、事例を解説

コラム

企業のブランドイメージをより強化したいとお考えの経営者には、ビジュアルアイデンティティの見直し・再構築をおすすめします。

ビジュアルアイデンティティとは、企業やブランドの理念や個性を、ロゴ・カラー・フォントなどで視覚的に表現するものです。企業のブランドイメージを確立し、顧客に一貫したメッセージを伝えるための重要な戦略となります。また、ロゴやカラーを統一することで、企業の価値観や世界観を顧客により効果的に伝えることができます。

今回は、ビジュアルアイデンティティの意味と重要性を中心に、効果や作り方などを解説します。

Contents

ビジュアルアイデンティティ(VI)の意味と重要性

ビジュアルアイデンティティ(以下:VI)とは、企業やブランドの価値やコンセプトを目に見える形にし、視覚を通してブランドメッセージを伝える表現手法です。

人間の五感の中で、視覚は情報判断に対する影響が最も大きいといわれています。そのため、VI(ブイアイ)を活用することで企業のイメージや特徴などを効果的に顧客に伝えられ、顧客からの信頼や認知度の向上につながります。

さらに、独自性のあるロゴやブランドカラーを制作すれば、顧客に自社に関する強い印象を与えることができ、商品やサービスとブランドイメージを即座に結びつけてもらえる可能性が高まります。

ビジュアルアイデンティティの構成要素

VIは、主に以下の要素を組み合わせて構成されます。

- ロゴ:企業やブランドの名前を視覚的に表現したデザイン

- カラー:ブランドを象徴する色。1〜3色で設定することで認識を高める

- フォント:ブランド名やメッセージを表現するための文字のスタイル

- 写真・イラスト:ブランドの世界観を伝えるための視覚素材

- レイアウト・動き:デザインの配置や動的な要素による視覚的な効果

また、上記の素材を使用したウェブサイトや宣伝・販促ツール、店舗の内装・外装もすべてVIに含まれます。商品パッケージ・紙袋・名刺・封筒・パンフレットのような印刷物のデザインなども同様です。

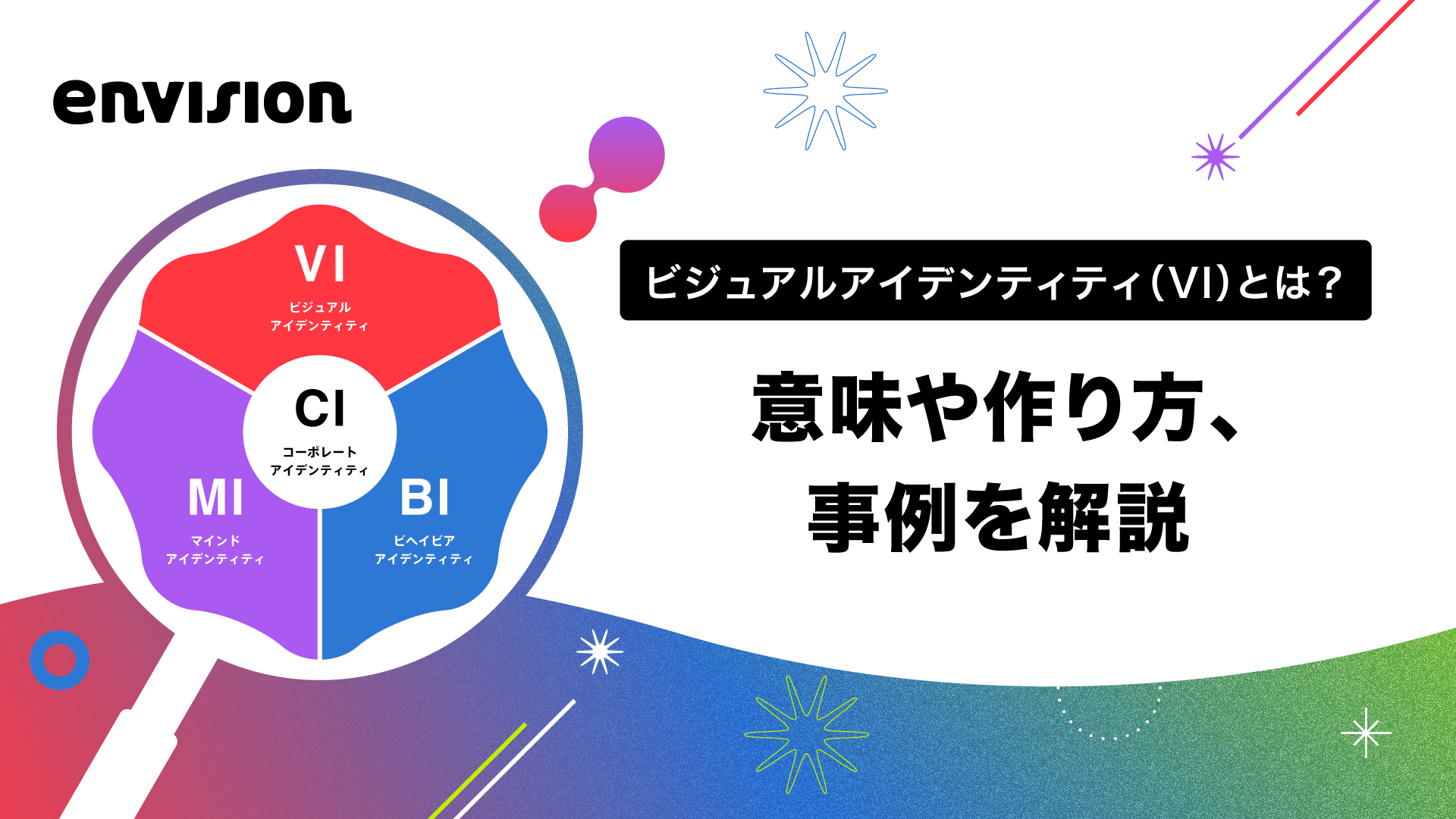

コーポレートアイデンティティ(CI)との違いや関係性

コーポレートアイデンティティ(以下:CI)とは、企業が自社の理念や個性、特徴や強みなどを社内外で共有し、統一したイメージを持ってもらえるようにする表現手法を指します。

CI(シーアイ)を構成するのは、VIに加えて「マインドアイデンティティ(以下:MI)」「ビヘイビアアイデンティティ(以下:BI)」の3つです。MI(エムアイ)とは企業理念やコンセプトを指し、「言葉」でブランドのあり方を表します。BI(ビーアイ)とはMIの具体的な行動を意味し、行動指針や行動規範のように「行動」で表します。

- CI(コーポレートアイデンティティ)

企業の理念・個性・特徴・強みを社内外で共有し、統一したイメージを持ってもらうための表現手法。VI・MI・BI・から構成される。 - VI(ビジュアルアイデンティティ)

CIを視覚的に表現する要素。ロゴやカラー、デザインなどで企業のイメージを伝える。 - MI(マインドアイデンティティ)

企業理念やコンセプトを指し、「言葉」でブランドのあり方を表現。 - BI(ビヘイビアアイデンティティ)

MIを具体的な行動で示すもの。行動指針や行動規範を通じて「行動」で表現。

企業がビジュアルアイデンティティを設定する目的や効果

企業がVIを設定する目的や効果には主に以下があります。

企業・ブランドのイメージや世界観の浸透

VIは、企業理念やブランドの根幹を成す価値観を視覚的に表現することで、顧客や従業員に対し、企業の存在意義や強みを効果的に伝える手段となります。色味やロゴといったデザインを通じて企業独自の世界観を表現することで、効果的かつ効率的にブランドイメージを社会に訴求し、ブランディングを促進します。

企業・ブランドの認知度の向上

VIが確立されていれば、顧客がフォントやパッケージなどを見た際に、その企業・ブランドだと瞬時に認識できるようになります。シンボルやカラーなどのデザインが繰り返し目に触れることで、「馴染みのある存在」として認識され、親近感や安心感を与えられます。商品の購買意欲を高めたり、顧客ロイヤルティが向上したりすることにも役立つでしょう。

競合他社との差別化

商品やサービスが溢れ、市場競争が激化する現代において、競合他社との差別化を図ることは不可欠です。視覚的に他ブランドとは異なる個性や価値観を表現できれば、顧客に際立ったブランドの印象を与えられます。VIに自社独自の思いやメッセージなどを落とし込むことで、唯一無二の存在として際立ち、競合他社との明確な差別化を図ることが可能です。

イメージ統一による顧客からの信頼性の向上

企業のデザインテイストが接点ごとに異なると、生活者の中でブランドイメージが統一されず、信頼につながりにくくなります。

そのため、VIによってデザインルールが統一されることで、企業は制作物・広告・店舗などにおいて一貫性のあるブランドイメージを構築できます。

視覚的な統一感があると、顧客に対して企業の信頼性や安心感を強く訴求し、長期的な信頼関係を結びやすくなるでしょう。

効果的なビジュアルアイデンティティの作り方

効果的なVIを作るには、どうしたらよいのでしょうか?

ここでは、VIの適切な作り方を以下の手順で解説します。

各手順について順番に見ていきましょう。

ブランドパーソナリティやマインドアイデンティティの確立

VI作成に取り掛かる前に、ブランドパーソナリティやマインドアイデンティティを明確にします。

ブランドパーソナリティとは、企業や商品の「性格」「キャラクター」のことです。企業や商品を人として捉える手法であり、その際に生まれる性格をブランドパーソナリティと呼びます。ブランドパーソナリティは、採用時に求める人物像の検討に活用されることもあります。

マインドアイデンティティとは、企業理念やパーパスのことです。自社のマインドアイデンティティを正しく理解しておくことで、一貫したVIが作成できます。

VIを作成する際には、ブランドパーソナリティやマインドアイデンティティをもとに、デザインの軸や方向性、メッセージとなる部分を決めます。場合によっては競合調査や市場調査も行い、ブランドパーソナリティやMIを確立していきましょう。

なお、ブランドパーソナリティについては、「ブランドパーソナリティとは?効果や確立方法を解説」で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

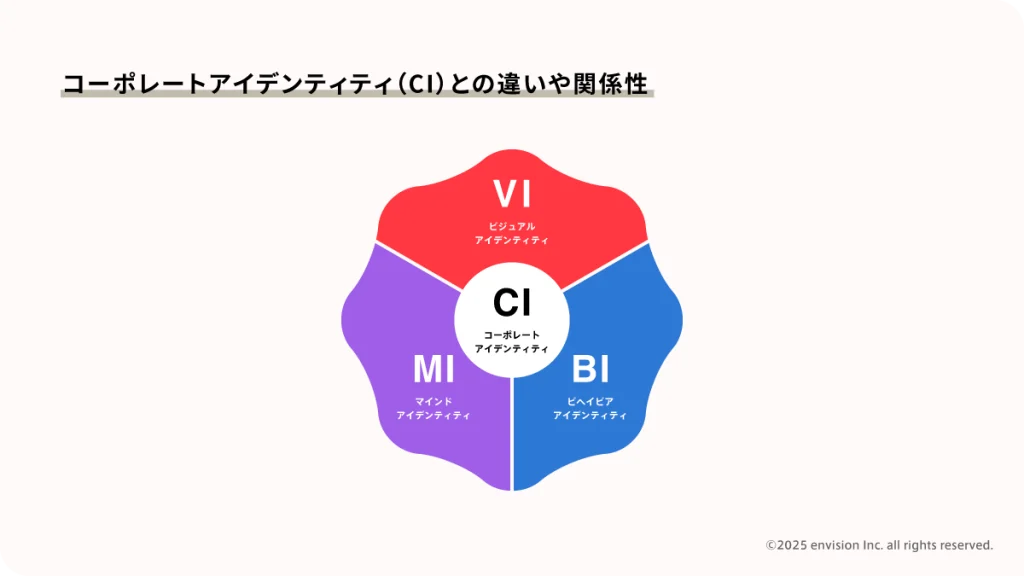

カラーや雰囲気などのデザインイメージを具体化

決定したブランドパーソナリティやMIをもとに、ブランドカラーやコーポレートカラーを考えます。多くの色を使うと、複雑さが増してブランドの即時認識を妨げる恐れがあるため、1〜4色で設定することがおすすめです。

ブランドカラーとコーポレートカラーを選定したら、ロゴ・シンボル・フォントなどさまざまな観点を考慮したうえで、デザインのイメージ案を具体化します。

この段階では無理して1つに絞らずに、複数のパターンを考えておき、可能であればアートディレクターなどクリエイティブの専門家を交えて決めましょう。

なお、弊社エンビジョンのVIは以下になります。

ブランディングデザインについては「成功するブランディングデザインの秘訣:目的とポイント、企業事例から学ぶ」をご覧ください。

アイディアを基にデザインを制作

複数のデザインイメージが完成したら、社内や関係者から意見を収集し、必要に応じて調整を行います。例えば、従業員とのワークショップを開催し、ブランドカラーやロゴの印象について意見を共有することで、多様な視点を取り入れることが可能です。

なお、デザインイメージを決定する際には、以下の3点を特に注意して確認することが重要です。

- 最初に決めたブランドパーソナリティやMIが伝わるか

- 誰にでもわかりやすいものになっているか

- 世界観が統一されているか

マニュアルやガイドラインを作成

デザインイメージが完成したら、VIの見え方にばらつきが出ないように文書化して、マニュアルやガイドラインを作成します。ロゴの使い方・カラーコード・フォントの指定・レイアウトなどのルールを細かく記載してください。

ただし、現場で活用しやすい内容にすることが重要です。条件が細かすぎたり、内容に専門性が強すぎたりすると、使用できる場所や状況が制限されてしまいます。現場の声もふまえて、使いやすいルールを設定しましょう。

また、広告・ウェブサイト・印刷物・店舗デザインなど、あらゆる媒体において一貫性のあるデザインが適用されるよう徹底的に管理しましょう。

ビジュアルアイデンティティを刷新する際に押さえておくべきポイント

事業内容の変更はもちろん、企業のブランディングをさらに進化させたいタイミングで、VIの刷新を検討することが重要です。刷新する際には、まず現在のVIから変更すべき点を洗い出します。このとき、従業員間で企業の目指す方向性や理念についての理解を改めて共有・深化させることが大切です。

新しいデザインが完成した際には、新VIを広く周知するために、社内外で発信の場を設けましょう。刷新した背景や理由、新たなVIに込めたメッセージなどをまとめ、プレスリリースや公式サイトを通じて発信します。より大々的に周知したい場合は、会社の代表やデザイナーが登壇する発表会の開催を検討しましょう。

ビジュアルアイデンティティの成功事例から学ぶ、企業の戦略

VIの確立に成功した企業を、事例として3社ご紹介します。

環境大善株式会社

環境大善株式会社は、土・水・空気に関する研究を通じて、人や環境に配慮した消臭液を製造・販売するメーカーです。ロゴマークの「大善君」は社名の「善」の文字をもとに、地球の健康を意識してデザインされています。ブランドコンセプトムービーでは大善君がいきいきと動き、善玉菌の力を活かした製品作りを心がけていることが印象づけられます。また、外部のアートディレクターとの出会いを機にデザイン経営に力を入れ、若年層向けにパッケージデザインを刷新した結果、販路の拡大や利益率の向上を実現しました。

出典元:環境大善株式会社「環境大善について」、中小企業庁「事例から学ぶ!「ブランディング」」

ヘキサコア株式会社

ヘキサコア株式会社は、分電盤および監視システムの設計・製造・販売を主力事業としている企業です。全従業員にアンケートを実施したうえでデザイナーと協力し、社名に含まれる英語の接頭語「Hexa(6つの~、の意)」を表わしたハニカム模様と、「core」の「c」を模した企業のロゴを制作しました。

ハニカム形状は構造的に安定していて通気性も良いことから、ロゴには「強固な信頼」「メッシュのような風通しの良さ」「会社の強いつながり」と一貫性のある3つの意味が込められています。

また、ハニカム模様の外側に位置する「C」は、円の一部が開かれている様子から、企業が「開かれた組織」であることをイメージしてデザインされました。

出典元:ヘキサコア株式会社(旧:株式会社中央製作所)「社名改称が会社の未来を考えるきっかけに」

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社は、CO2の排出量を見える化・削減・報告するクラウドサービスを展開しています。社内の広報チームや社外のパートナーと話し合いを重ね、2024年にリブランディングする際、コーポレート&サービスロゴを改定。グローバル・信頼性・先進性をキーワードに、カタカナの「アスエネ」からローマ字の「ASUENE」に表記を変更しました。「日本からグローバル企業を再び生み出したい」「次世代にフルコミットしたい」という熱い思いが伝わるVIとなっています。

出典元:アスエネ、リブランディング・ストーリー「世界は本気で変えられる。」

ビジュアルアイデンティティを設定して、より効果的なブランディングを!

ビジュアルアイデンティティ(VI)は、企業の理念や価値観を視覚的に表現し、社会に一貫したメッセージを届ける重要な戦略です。まずは、ブランドパーソナリティやMIを明確化し、デザインの方向性を設定したうえで、社内外の関係者の意見を取り入れて制作を進めましょう。

ガイドラインを作成し、すべての媒体で統一感を維持することで、競合他社との差別化や顧客の信頼獲得につながります。

当社は、ブランディング、マーケティング、クリエイティブに加え、財務、法務・知財、人事・労務などの領域横断チームを基にクリエイティブコンサルティング事業を展開しています。

成長を支えるパートナーとして、ビジュアルアイデンティティ策定から皆様の「ありたい姿」の実現をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。