INSIGHTS

2025/09/04

採用ブランディングで人材難を解決!メリットや目的、実施手順を解説

コラム

「採用ブランディングを行いたいものの、何から始めたらよいか分からない」とお悩みではありませんか?採用ブランディングとは、企業が求職者に対して自社の魅力を伝えることで採用力を強化していく取り組みです。

この記事では採用ブランディングの目的やメリット、実施手順、成功事例などを解説します。

Contents

採用ブランディングとは?採用力強化を目的とした戦略

採用ブランディングとは、採用力を強化するための戦略のことです。自社の魅力や企業価値、企業理念などを求職者に伝えることで、入社後のミスマッチを防ぎつつ「この会社で働きたい」という意欲を高めます。なお、一般的なブランディングは顧客や生活者が対象であることに対し、採用ブランディングは求職者や採用候補者が対象となっている点で違いがあります。

ブランディングとは、以下の3つを目的として、一定の認識やイメージを生活者の心に深く根付かせる戦略のことです。

- 顧客から選ばれ続ける

- 自社や商品(サービス)の独自性を認識させる

- 他社と差別化する

ブランディングについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

「ブランディングの意味とは?企業が行う目的や効果、手順を解説」

採用マーケティングや採用広報との違い

採用活動に関連するキーワードとして、採用ブランディングのほかにも、採用マーケティングや採用広報があります。

採用マーケティングとは、求職者に対して、この会社で働きたいという意欲を高めてもらうための施策です。自社への理解を深めてもらうために、マーケティングの考えを戦略的に利用する点が、採用ブランディングとの違いです。

採用広報とは、求職者に対して、自社の魅力や価値を伝えるための活動を指します。採用広報が自社の発信に重きを置いていることに対して、採用ブランディングには採用広報を踏まえて、さらに自社のブランディングまで行うという意味合いが含まれます。

顧客向けブランディングとの違い

採用ブランディングと顧客向けブランディングは、どちらも企業のブランドイメージを高める活動ではあるものの、対象と目的が大きく異なります。

採用ブランディングの対象者は、求職者や既存の従業員です。企業が求める優秀な人材を惹きつけ、採用競争力を高めることを目的として、採用ブランディングが行われます。

「この会社で働きたい」と求職者に思わせるような「雇用主としての魅力」を伝えることが、採用ブランディングの主な取り組みです。また入社後のミスマッチを防ぎ、従業員の定着率を向上させることも目的に含まれます。

一方で、顧客向けブランディングの対象者は既存顧客や潜在顧客、取引先、投資家などです。社会全体を対象として捉えることもできます。

顧客ブランディングの目的は、自社の商品やサービスの価値を顧客に認知させ、信頼や愛着を持ってもらうことです。また、競合他社との差別化を図り、選ばれる存在になることや、売上向上、顧客ロイヤルティの確立なども顧客ブランディングの目的です。

採用ブランディングと顧客向けブランディングは、いずれも企業のブランド戦略の一環です。採用力を強化するためには、採用ブランディングのみを行うのではなく、顧客にも目を向けたブランド戦略を展開し、求職者に対して自社の魅力や価値を伝える必要があります。

採用ブランディングが注目される背景

採用ブランディングが注目される社会的背景として、主に以下の3つが挙げられます。

- 人手不足の深刻化

- 働き方に対する価値観の変化

- インターネットやSNSの普及

近年、人手不足の深刻化によって、企業の採用に関する競争は日々激化しています。優秀な人材を確保し、かつ離職率も低下させるためにも、自社の魅力を積極的にアピールして採用力を強化し、ミスマッチのない採用活動をしていくことが重要です。

また、多様な働き方が求められる時代になった現在では、人々が企業に求める価値観が変化してきています。具体的には、新卒採用を含む若年層が、組織の社会貢献性や企業理念への共感を重視する傾向があります。

そのため、採用ブランディングによって自社の制度や文化などを発信していくことが大切です。情報発信のターゲットには、求職者だけでなく社内の従業員も含まれます。

さらに、SNSの普及により、ポジティブな情報だけでなくネガティブな情報も広くスピーディに伝達されるようになりました。このような環境の中で、信ぴょう性の高い情報と一貫したメッセージを発信し、イメージを向上させる手法として採用ブランディングに注目が集まっています。

ほかにも、働き方改革やジョブ型雇用、エンゲージメント重視の人材潮流など、企業側と求職者側の両方で、雇用・働き方に対して求めるものや価値観が、従来と大きく変化してきています。

採用ブランディングは準備に時間がかかるうえ、すぐに結果が出るものではないため、少しでも早く開始することが重要です。

採用ブランディングを行う目的

採用ブランディングを行う目的は、求職者が持つ企業のイメージや価値を向上させ、自社が求める人材を確保することです。自社の魅力を効果的に発信する取り組みによって、優秀な人材を確保できる可能性があります。

また、入社前と後のギャップを減らすことも、採用ブランディングの施策を行う目的です。企業のビジョンや理念を知り、共感した上で入社した人はミスマッチが少なく、定着率も高い傾向があります。

採用ブランディングの効果やメリット

採用ブランディングで期待できる効果やメリットは、主に以下の4点です。

採用ミスマッチの抑制

自社の価値観や企業理念を求職者にアピールする採用ブランディングを行うことで、入社後に「思い描いていたものと違っていた」と感じるケースを抑制できます。

入社前と後のギャップをなるべく少なくするためにも、求職者が求める情報は何なのか調査し、求職者に対して適切に情報を伝える採用戦略が求められます。また、パーパスをはじめとした企業の方向性と、入社を希望している方の要件をマッチングさせる点も重要です。

パーパスについては、「企業におけるパーパスとは?重要性や効果をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

採用コストの削減

採用ブランディングを強化することで、企業イメージが向上し、自社が求める優秀な人材が自然と集まる状況をつくれます。そのため、従来かかっていた広告費用や人材紹介サービス等の費用を削減できることが、採用ブランディングの特徴です。

また、採用ブランディングによって求める人材が多く集まり、入社後の定着率が高まることで、人的リソースの削減にもつながります。

従業員エンゲージメントやインターナルブランディングの向上

採用ブランディングは社内が一丸となって取り組むため、従業員が自社の魅力や価値を再認識する機会が得られます。従業員エンゲージメントやインターナルブランディング(インナーブランディング)の向上が可能です。

採用ブランディングを成功させるためには、従業員からの協力が必要です。従業員エンゲージメントについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

「従業員エンゲージメントとは?企業での向上施策やメリットを解説」

認知度や採用活動の安定性の向上

採用ブランディングで自社の情報を積極的に発信することは、認知度の向上にもつながります。これにより、求職者からの応募数が増加する可能性があることも、採用ブランディングの効果です。

採用ブランディングによって安定した採用基盤を生み出すことができれば、採用活動を安定化させられます。安定した採用基盤が整うことで、人手集めのフェーズからどのように従業員を育てていくかなどといった質を重視したフェーズの強化に移ることが可能です。

例えば、カルチャーフィットした人材の採用や、経営戦略とも統合した人事戦略の策定などに取り組めるようになります。

採用ブランディングを行う手順

ここからは、効果的な採用ブランディングの実施方法を以下の手順で説明します。

- 自社の現状分析を行う

- 採用ターゲット(要件)のペルソナを設定する

- 採用コンセプトを決定する

- 発信する情報の内容や手段を決定する

- 従業員に採用方針に関する情報共有を行う

- 施策を実行してPDCAサイクルを回していく

自社の現状分析を行う

まずは、自社についての分析を行い、企業理念やビジョン、企業価値、求職者にアピールしたいポイントをまとめます。会社が企業として目指す方向性を定め、社内でも再確認しましょう。また、パーパスをはじめとした企業の方向性と、入社を希望している方の要件をマッチングさせる点も重要です。

さらに、競合他社との分析も行うことで、自社の業界内での立ち位置を把握し、アピールすべきポイントをより明確に把握できます。分析においては、「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」について調べる3C分析などのフレームワークの活用が効果的です。

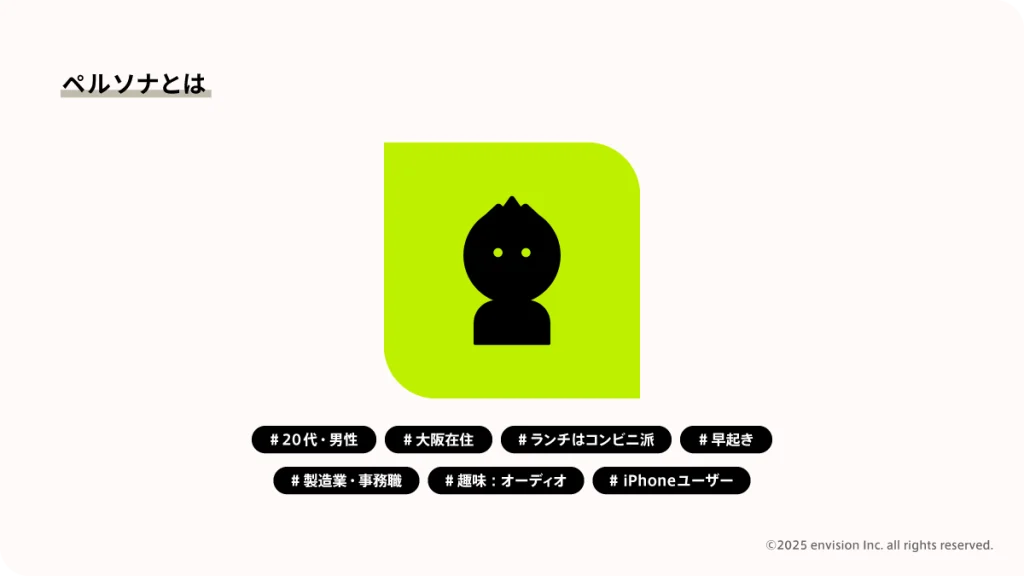

採用ターゲット(要件)のペルソナを設定する

自社についての分析が終了したら、次にどのような人物を採用したいのかという採用ターゲットやペルソナを設定しましょう。最初のステップで自社の現状分析を行い、会社として目指す方向性を定めたことで、必要な人材像が明確になります。

採用ターゲットとは、求職者に求める具体的なスキルや経歴などの要件のことです。また、ペルソナとは、求める求職者の人物像を指します。

採用ターゲットやペルソナを詳しく設定しておくことで、社内で認識のずれをなくし、同じ方向性を持って採用活動を行うことが可能です。また、その後のアプローチも決めやすくなります。

採用コンセプトを決定する

採用コンセプトとは、求職者に自社に対してどのようなイメージを持ってもらいたいのかを言語化したものです。自社がアピールしたい内容を効果的に発信するために、キャッチコピーやスローガンを適切に設定しましょう。

採用コンセプトを決める際には、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)も振り返り、一貫性のあるメッセージを発信することも重要な観点です。

発信する情報の内容や手段を決定する

次に、決定した採用コンセプトをどのように発信していくのか、情報発信の手段や内容を考えます。この時に、設定したペルソナが利用しそうなツールをメインに活用して情報発信することが大切です。

具体的な情報発信手段については、「採用ブランディングで活用すべき情報発信手段【一覧】」の見出しで解説します。

従業員に採用方針に関する情報共有を行う

採用ブランディングを成功させるためには、従業員の協力が欠かせません。そのため、これまでに決定してきた採用ターゲットや採用コンセプトなどを従業員に説明し、方針を理解してもらう必要があります。

従業員にも理解を深めてもらうことで、社内が一体となり、一貫性のある採用活動が実現できます。社内コミュニケーションの機会を増やし、企業が一丸となって採用活動に取り組める環境を作りましょう。

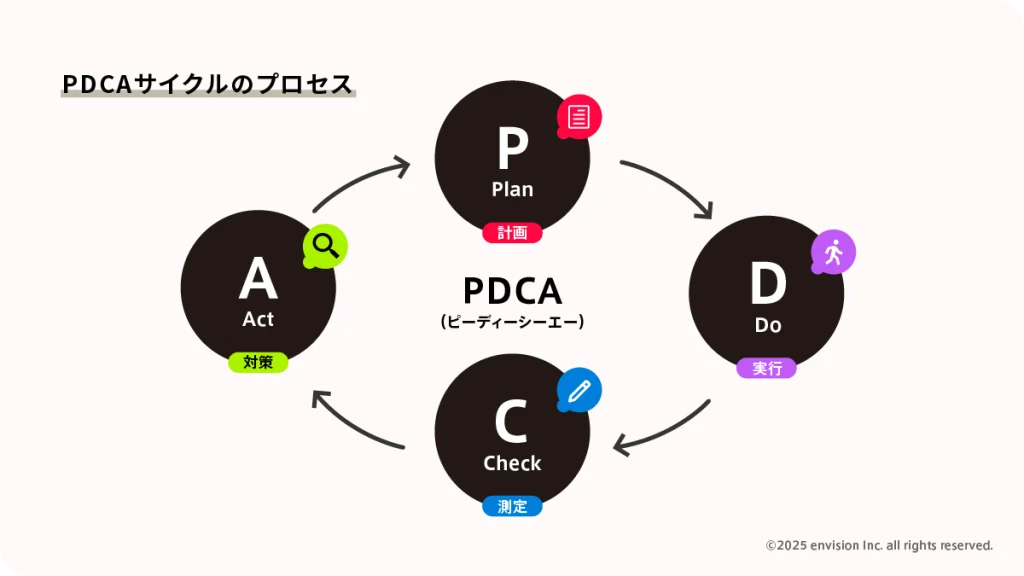

施策を実行してPDCAサイクルを回していく

これまでの決定事項を踏まえて、実際に求職者へ情報発信を開始します。また、施策の効果を測定・分析し、改善点を見つけていくことが重要です。

成果を測るための主な指標は、応募者数や定着率などのデータです。また、SNSやブログなどを使った際には、これらのメディアに関するデータも収集することで、PDCAサイクルを効果的に回せます。

長期的な視点を持ち、継続的に取り組むことが採用ブランディングを成功させるポイントです。

採用ブランディングで活用すべき情報発信手段【一覧】

採用ブランディングで活用できる主な情報発信手段は以下の通りです。

| 情報発信手段 | 特徴 |

|---|---|

| 自社の採用サイト | ・採用に関する情報をまとめて掲載できる・アクセス数を増やす必要がある |

| SNS | ・リアルタイムな情報を発信できる・求職者とコミュニケーションを取りやすい |

| 自社ブログ | ・自社のさまざまな情報を発信できる・アクセス数を増やす必要がある |

| 求人サイト | ・多くの利用者に見てもらえる可能性がある・スカウトメールなどのサービスが使える |

| 動画メディア | ・会社の雰囲気をリアルに伝えられる・求職者の印象に残りやすい |

| 説明会等のイベント | ・求職者と対面でやり取りできる・多くの求職者にアプローチできる |

自社の採用サイトでは、採用に関する情報をまとめて掲載できます。ただし、企業の知名度が低い場合は、アクセス数を増やすための施策が必要となります。

SNSは、リアルタイムな情報を発信できることが特徴です。また、求職者と気軽にコミュニケーションを取りながら、自社の魅力を発信できます。

自社ブログでは、企業の雰囲気や業務内容など自社に関するさまざまな情報を発信できます。ただし、自社の採用ホームページと同様に、アクセス数を集めるための施策が必要です。

求人サイトは、多くの利用者に見てもらえる可能性があります。また、スカウトメールなどの機能で、求職者に対して積極的に情報発信できることも特徴です。

動画メディアでは、会社の実際の雰囲気をリアルに伝えられます。また、文字情報だけの媒体と比べて印象に残りやすいことも動画メディアのメリットです。

説明会等のイベントでは、求職者と対面でやり取りして自社の魅力をアピールできます。また、イベント期間中に多くの求職者と接触できます。

採用ブランディングに成功した企業の事例を紹介

他社の事例について知ると、自社で採用ブランディングを行う際の参考になります。ここでは、採用ブランディングに成功した企業の成功事例を紹介します。

株式会社estie

株式会社estie(エスティ)は、商業用不動産市場全体のDI/DXを目指す会社です。企業のパーパスとして、「テクノロジーで不動産をもっとオープンに」というメッセージを掲げています。

会社が大きく成長している段階のため、スキル面よりもカルチャー面でのマッチングを重視していることが、株式会社estieの採用ブランディングの特徴です。

面接では、自分がやりたいことや実現したいことである「マイパーパス」を求職者に問い、言語化できているかを確認することによって、企業の方向性とのマッチングを図っています。

出典:ASHIATO(アシアト) by エン・ジャパン「急成長フェーズにある、不動産テック企業。パーパス実現を見据えた採用戦略とは。」

株式会社カヤック

漫画やアニメ、ゲームなどのプロモーションを行う株式会社カヤックでは、経営理念や行動指針を基に個性的な採用を実施しています。

「面白さ」にこだわっている会社として、面白みのある採用キャンペーンを実施していることが特徴です。例えば、ゲーム事業も展開していることから、ゲームのうまさを問う「いちゲー採用」を2017年3月から実施し、360名以上の応募者が集まっています。

また、2015年6月から実施している「エゴサーチ採用」は、履歴書不要で、エゴサーチによって審査するというものです。応募者数は820名以上となり、採用ブランディングの効果が得られています。

採用ブランディングで人材力を強化!

採用ブランディングは、自社の魅力や企業価値、企業理念などを求職者に伝え、採用力を強化する取り組みです。

採用ブランディングに取り組むと、採用ミスマッチの抑制や採用コストの削減、従業員エンゲージメントやインターナルブランディングの向上といったメリットが期待できます。また、採用ブランディングはエクスターナルブランディングにおいても重要です。

自社の情報を積極的に発信し、人材力を強化しましょう。

当社は、ブランディング、マーケティング、クリエイティブに加え、財務、法務・知財、人事・労務などの領域横断チームを基にクリエイティブコンサルティング事業を展開しています。

成長を支えるパートナーとして、ブランド戦略立案から皆様の「ありたい姿」の実現をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。