INSIGHTS

2025/09/11

タッチポイント(顧客接点)とは?重要性や具体例、設定方法を解説

コラム

「自社のタッチポイントを見直したいけれど、どこから手をつければよいかわからない」「今の施策で本当に顧客に届いているのだろうか」と悩んでいる企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

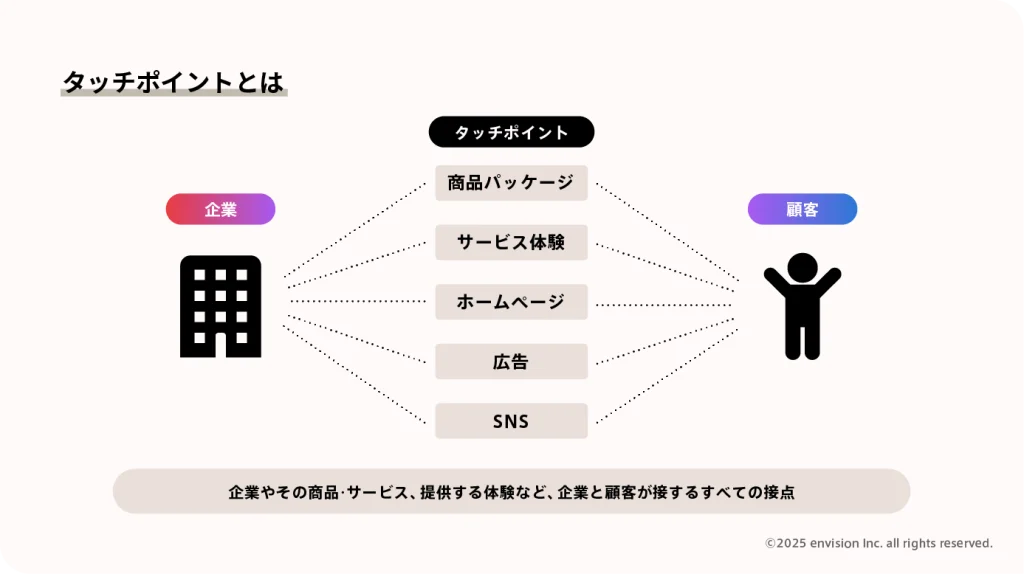

タッチポイントとは、企業やブランドが顧客と接触するあらゆる機会や場所のことです。物理的な接触だけでなく、顧客が企業・商品・サービスを認識する、情報を得る、感情を抱く、といったすべての瞬間が含まれます。タッチポイントの設計や見直しを行うことで、顧客満足度の向上やブランドの信頼獲得につながります。

本記事ではタッチポイントの重要性や設計の手順、強化するポイントなどを解説します。

Contents

タッチポイントとは「企業やブランドと顧客の接点」

タッチポイントとは、企業やその商品・サービス、提供する体験など、企業と顧客が接するすべての接点のことです。

例えば、商品のパッケージや包装のデザイン、店頭やコールセンターでの接客対応といった体験や印象も、タッチポイントの一つです。オンライン・オフラインを問わず、口コミやSNSなど第三者が行った情報発信による間接的な接点も含まれます。

これらの接点は、企業やブランドの認知度向上やファンの獲得、ブランドイメージアップにもつながる重要な機会です。

また、タッチポイントは顧客だけでなく、従業員との接点にも活用できます。企業内部でのブランド体験を強化することで、従業員がブランドの価値を理解し、顧客に効果的に自社や製品の魅力を伝える役割を果たします。

タッチポイントとチャネルの意味の違い

タッチポイントは顧客との具体的な接点や接触の瞬間を指し、チャネルはその接点を可能にする手段を指します。

チャネルとは、企業と顧客が接点を持つための情報やサービスの提供手段そのものです。

店舗やオンラインストアなどの「販売チャネル」、卸売業者や小売業者といった「流通チャネル」、広告やSNSなどの「コミュニケーションチャネル」が挙げられます。

一方でタッチポイントとは、チャネルを通じた企業と顧客の接点や、接触によって顧客が企業の商品やサービスに対して持っていた考えや印象が変わる過程も含むことが特徴です。

タッチポイントの具体例【一覧】

タッチポイントは、オンライン・オフラインを問わず、企業と顧客との接点として多く存在します。特に、オンラインにおいては、WebサイトのUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザー体験)が重要なタッチポイントです。トップページから商品紹介、カート画面、レビュー投稿といった導線がスムーズかつ直感的であることが、顧客満足度やコンバージョン率の向上につながります。

また、BtoBとBtoCでは、顧客の性質や意思決定の過程、購買行動に違いがあるため、それぞれに応じたタッチポイントの設計が必要です。

BtoBでは比較検討や合意形成の段階が重視される一方で、BtoCでは直感的な使いやすさや感情的な訴求がより重要となる傾向があります。

下記の表は、オンライン・オフライン、BtoB・BtoCを軸として、主なタッチポイントを整理したものです。

| オンライン | オフライン | |

|---|---|---|

| BtoB | ・WebサイトやWeb広告・商品やサービスの紹介ページ・メールマガジン・ウェビナー | ・訪問営業や商談・企業向け展示会での対応・テレビCM・街頭広告・パンフレットやカタログ |

| BtoC | ・ECサイトのカートや購入ページ・SNSでのレビュー・口コミサイトでの投稿 | ・ポスティング・実店舗の内装や雰囲気・スタッフの接客態度・コールセンターの対応・商品パッケージ |

それぞれの特徴は、次のとおりです。

【オンライン】

- BtoB:信頼性・専門性のある情報や、分かりやすい導線設計が求められる

- BtoC:UI/UXや購入までのスムーズさが重要になる

【オフライン】

- BtoB:対面での提案力や情報提供が意思決定を後押しする

- BtoC:店舗の雰囲気や接客などがブランド体験として購買に影響する

なお、こうしたタッチポイントを効率的に設計・管理していくうえでは、マーケティングオートメーションツールやヒートマップツールなどの活用も有効です。

タッチポイントの重要性

タッチポイントの重要性は、以下のとおりです。

認知度の向上やブランディングの強化

タッチポイントを増やすことは、企業や製品、サービスの認知度を高め、ブランディングを強化することにつながります。また、競合他社との差別化を図り、確固たるブランドイメージを顧客にアピールすることも可能です。

自社のブランディングの強化方法を知りたい方は、「ブランディングの意味とは?企業が行う目的や効果、手順を解説」をご覧ください。具体的な手順や成功事例などを掲載しています。

リピート率や顧客ロイヤリティの向上

コンサルティング企業Bain &Company社のディレクターである、フレデリック・F・ライクヘルド氏が自身の経験則から提唱した「1:5の法則」によると、新規顧客を獲得するには、既存顧客を維持する場合の5倍ものコストがかかるとされています。

つまり、マーケティングにおいて、新規顧客の開拓以上に、既存顧客との関係を強化し、リピート率を高めることがコスト効率の面でも重要な戦略といえます。

そのためには、一度商品やサービスを提供して終わりにするのではなく、フォローアップメールや定期的なニュースレター配信などによって、購入後や利用後にも継続的にタッチポイントを設けていくことが必要不可欠です。

タッチポイント設計の手順

タッチポイント設計は、次のような手順で行います。

ブランドイメージを再確認する

タッチポイントを設計する前には、ブランドイメージを再確認し、一貫したメッセージを届けることが重要です。表現にばらつきがあるとブランドの印象があいまいになり、信頼を損なう可能性があるためです。

自社が顧客にどのような価値を提供するのかを明確に言語化し、各タッチポイントに反映させましょう。

ペルソナを設定する

自社の商品やサービスのターゲットとなるペルソナを設定することで、顧客のニーズを把握しやすくなります。ブランドイメージと同様に、ペルソナが確立していないとタッチポイント設計も連動してズレることになるため、綿密に設定します。

なお、自社がBtoBかBtoCかによって、設定するペルソナは変わります。BtoBでは企業規模や業種、部署、具体的な業務に関する悩みなど、BtoCでは顧客の静的属性(年齢、性別、性格)、職業、趣味・趣向といった動的属性をもとに設定することが重要です。

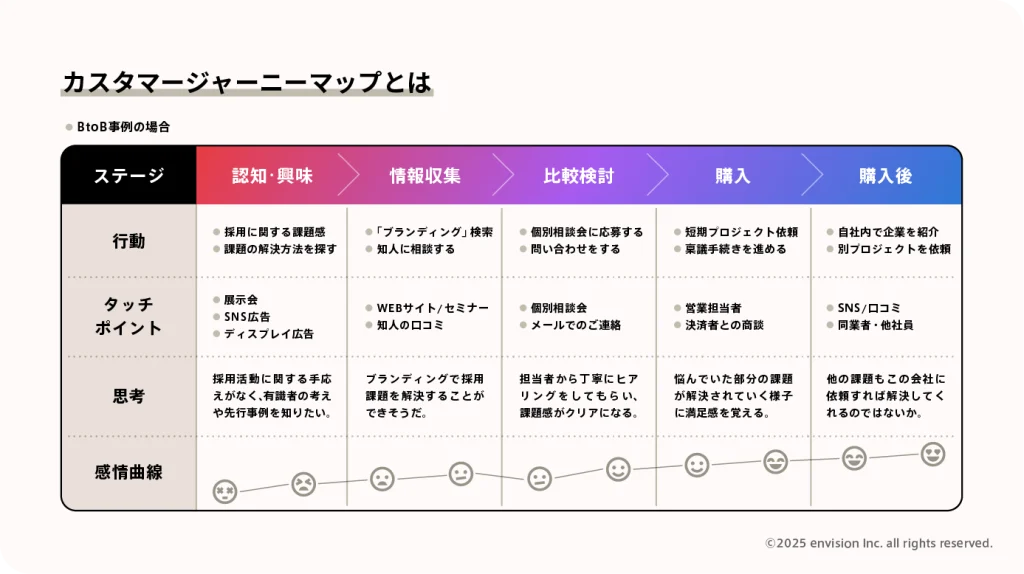

カスタマージャーニーマップを作成し、タッチポイントを設定

カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品を認知してから購入し、その後ブランドのファンやロイヤルカスタマーになるまでの一連の流れを可視化したものです。

顧客の行動段階ごとにどういったタッチポイントがあるのか、どのような行動変化を促せるのかといった点が明確にでき、他の従業員との共通認識にもつな がります。

カスタマージャーニーの類義語に、従業員ジャーニー(エンプロイージャーニー)という言葉があります。従業員ジャーニーとは、従業員が採用前から退社までの道のりや経験を表したものです。

カスタマージャーニーマップを作成する際に、従業員ジャーニーも作っておくことで、離職防止はもちろん、従業員の満足度向上やエンゲージメントの強化、採用ブランドの強化などのメリットが得られます。

なお、従業員ジャーニーは、以下のような要素で構成されています。

- 採用ホームページや口コミの閲覧

- 書類や面接での選考

- 入社後の研修

- 1on1ミーティング

- 退職時の引き継ぎや面談 など

ペルソナを顧客だけでなく従業員にも設定し、内部と外部双方のタッチポイントをつなぐことが、持続的なブランド価値向上につながります。

施策を実行し効果を検証する

カスタマージャーニーマップをもとにタッチポイントを設定できたら、具体的な施策案を立てて、実行します。

施策を実行したら、実際の顧客の反応も見ながら、定期的に施策実行に基づくデータや情報を収集します。効果の検証を行い、改善策を練り、マーケティング戦略に活かすというPDCAサイクルを回し続けることが大切です。

タッチポイントを強化させるポイント

タッチポイントを強化させるポイントは、次のとおりです。

ここでは、タッチポイントを設計して成果を出すためのポイントを具体的に解説します。

連動した複数のタッチポイントを設定する

顧客は一度の接触で購入を決めるわけではなく、検索エンジンやSNS、メール、店舗、口コミなど複数の接点を経て判断します。そのため、行動段階ごとに連動した複数のタッチポイントを設け、一貫性を持たせることが重要です。

例えば、BtoCではInstagram広告で興味を引き、ECサイトへ誘導し、購入後にレビュー投稿を促す流れが効果的です。BtoBでは、ホワイトペーパーやセミナーでリードを獲得し、商談へつなげる合理性を重視した情報提供がポイントになります。

業種や顧客に合わせてWeb広告やSNS、セミナー、対面営業などを活用し、段階的で統一感のある体験を作ることが、ファン獲得やロイヤリティ向上につながります。

ファーストパーティデータを収集・分析する

タッチポイントを強化するうえで欠かせないのが、顧客理解を深めるためのデータ活用です。特に重要なのがファーストパーティデータです。

ファーストパーティデータには、以下の内容が含まれます。

- 自社サイトのアクセスログ

- ECサイトの購買履歴や会員情報

- 顧客からの問い合わせ内容

- 実店舗でのメンバーカードの発行

- アンケート回答 など

ファーストパーティデータは、企業が直接収集した信頼性の高い情報であり、顧客理解を深めるうえで欠かせない要素です。

ファーストパーティデータを活用することで、例えば、「商品Aの紹介ページはよく見られているが、カートに進む人が少ない」といった分析結果の場合であれば、CTAボタンの配置や説明文の見直しなどの具体的な改善施策が立てられます。

一方で、外部のデータ提供企業から取得する情報は「サードパーティデータ」と呼ばれますが、プライバシーの観点や制度変更の影響を受けやすく、活用には限界があります。

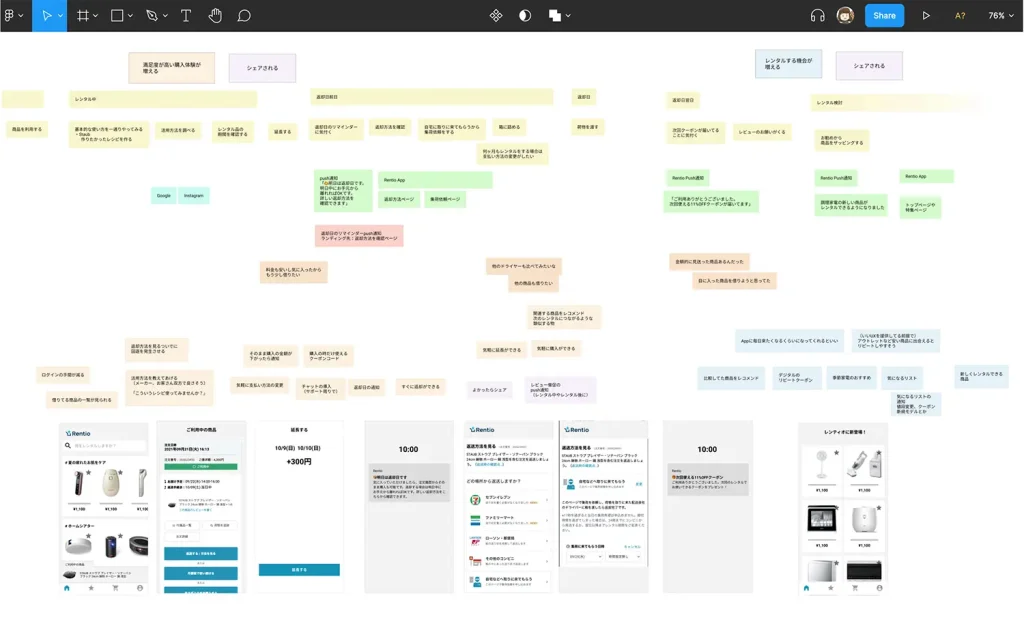

タッチポイント設計の事例

タッチポイントを適切に設計することで、顧客体験を向上させ、サービスの満足度を高めることが可能です。ここでは、具体的な成功事例として、レンティオ株式会社の取り組みをご紹介します。

レンティオ株式会社は、家電製品やカメラなどのレンタル・サブスクサービス「レンティオ」を運営している企業です。レンティオのWebサイトは、ユーザーが直感的に操作できるデザインを目指して、タッチポイントの設計を行っています。

商品の検索からレンタル手続きまで、一連の流れがスムーズに行えるようシンプルなUIが採用されている点が特徴です。

また、ユーザーの立場になってサービスを俯瞰し、Push通知・レコメンド機能・返却サポートなどの機能を追加するなどUXにも配慮されています。

結果として、2022年9月時点でアプリのストア評価は5点満点中4.7点と高評価を記録。ユーザー目線での丁寧なタッチポイント設計が成功につながった典型的な事例といえるでしょう。

参考:株式会社Proximo「レンティオ株式会社」

タッチポイントを強化してビジネスを成長させよう!

タッチポイントとは、商品やサービスの認知から購入、その後のアフターサービスに至るまで、顧客がブランドに触れるすべての接点のことです。

戦略的に設計・強化することで、顧客体験の向上やリピート率の増加につながり、ビジネスの成長につながります。

また、ブランドの価値やメッセージを伝える重要な場面でもあり、ブランディングにおいても不可欠な要素です。顧客とのタッチポイントを丁寧に設計することで、ブランドイメージの向上や競合他社との差別化を図ることにもつながります。

まずは自社のタッチポイントを整理し、顧客体験を改善する第一歩を踏み出してみてください。さらに、定期的な分析と改善を行うことで、ブランド価値の向上や競合他社との差別化を実現し、ビジネスの持続的な成長を目指しましょう。

当社は、ブランディング、マーケティング、クリエイティブに加え、財務、法務・知財、人事・労務などの領域横断チームを基にクリエイティブコンサルティング事業を展開しています。

成長を支えるパートナーとして、ブランド戦略立案から皆様の「ありたい姿」の実現をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。