INSIGHTS

2025/10/16

競わずして愛される、オンリーワンな「モテるお酢屋」の経営哲学。【前篇】

対談記事

食にこだわる個人ユーザーから、名だたる一流店のシェフまで、多様なファンに支持されているお酢メーカー・飯尾醸造。自然豊かな京都府北部の宮津市にて、無農薬の米を自分たちの手で育て、手間ひまかけた伝統的醸造を行っている稀有な存在です。近年は、個性あるものづくりに加え、里山の景観保全や、美食を軸としたまちづくりなどの画期的な取り組みも注目の的。そんなビジョンの牽引役である5代目当主に、独自の経営の極意を聞く対談企画。まず前篇は、これまでの歩みについてお伺いします。

飯尾彰浩 様

株式会社飯尾醸造 5代目当主

日本コカ・コーラ社で提案型営業のプログラム開発と実践教育にたずさわったのち、2004年に家業である飯尾醸造に入社。2012年に当主に就任してからは、経営理念を「モテるお酢屋。」と定め、多様なステークホルダーとの共存共栄をめざして、独創的な経営企画を次々と実践している。全国の顧客を招いた田植え・稲刈り体験会の開催や、「美食」で地元に人を呼ぶ仕組みづくり、日本の食文化継承プロジェクトなど、お酢屋の垣根を超えて活躍中。

井上大輔

エンビジョン代表取締役

2017年、前身となるクリエイティブプロダクションの代表取締役就任、翌年MBOし独立。クリエイティブが担う領域でポジティブな未来を実現させるべくenvisionのパーパス、ナラティブをリードする。envisionと同様のパーパスを掲げる企業・個人が増えることで、社会が、日本が前進すると考えている。

藤巻功

エンビジョンCOO兼CBO

事業成長を加速させ、人を動かす「クリエイティブのチカラ」を信じているブランディングの専門家。国内大手広告代理店等を経て、インターブランドジャパンにて戦略ディレクターとして、グローバルを含む多様な業界の大規模プロジェクトを多数リード。その後、楽天グループ、KPMGコンサルティングにてブランディング/マーケティング&クリエイティブを統括。envisionでは、社会課題を解決するWoWなブランド・クリエイティブ開発、ブランディングの民主化に邁進する。

Contents

世界有数のトップブランドの仕事を経て見つめ直した、小さなローカル伝統企業の活路。

藤巻

飯尾醸造さんは現在、モノづくりだけでなく食文化の継承や関係人口増加といったコトづくりまで幅広く手がけられていますが、5代目は家業に入る前、東京コカ・コーラボトリングや、日本コカ・コーラ社(CCJC)におられたそうですね。

飯尾氏

はい。いずれ自分が家業を継ぐつもりでしたので、その前に大手企業で食品営業を学びたかったんです。ただ2年間営業のサポートをしてみて、「自分は営業に向いていない」と自覚しました。そんな中で、当時の上司に「お前には企画が向いている」と言われ、ちょうど日本で新設されることになった営業教育センターの立ち上げメンバーに選んでいただいたんです。

そこで2年間、全国の営業スタッフ向けの教育プログラムをつくり、研修を行うという活動をしていました。要は、「買ってください」と言わずして、「欲しい」と思っていただく提案営業の仕組みづくりで、それはすごく楽しかったんですよね。

藤巻

営業が苦手とは、意外です。

飯尾氏

昔から人前で話すのが得意だったせいで、営業に向いていると思われがちですが、実はそうではないんですよ。その後、2004年に飯尾醸造に入社しましたが、その時決めたのが、「営業しない」「広告宣伝しない」「ECモールに出店しない」という3つです。飯尾醸造のような小さな会社は、世界有数のトップブランドであるコカ・コーラの真逆の道を行かなければ生き残れないと考えていました。

藤巻

その当時から明確なビジョンがおありだったんですね。

飯尾氏

幸運だったのは、私が入る前からすでに当社商品の「富士酢」が、農薬不使用のお米から丁寧につくられるお酢として、一定のお客様に強く支持されるブランドになっていたことです。ただし、その支持は主に、化学物質過敏症やアトピーを持つ方々のペイン(顧客が抱える課題や悩み)を取り除く商品としての側面によるものだったんですね。でも私は、マイナスをゼロにするだけでなく、もっと楽しくポジティブなブランドに転換したいと思っていました。

商品単体ではなく、飯尾醸造をコーポレートブランドという新たな視点から捉えて。

井上

ペインを解消するブランドから、よりポジティブなブランドへの転換に成功した要因は、どこにあったのでしょうか?

飯尾氏

農薬の有無より先に「この酢、おいしい」と感じていただき、そこから深く知っていった結果、「無農薬なんだ」と気づいていただける。そんなブランドになりたいと思っていましたが、その意味でも2007年に「富士酢プレミアム」が完成したことは大きいですね。そもそも私が東京農大で醸造学の修士課程まで進んだのも、父から既存の「富士酢」の香り改善という使命を与えられたからでした。

ただ、大学院でやっていたのは遺伝子編集に関わる基礎研究だったため、実業に生かすのはむずかしかったんです。結局、蔵人たちと試行錯誤を繰り返す中で、よりふんだんにお米を使い、手作業を多用してじっくり発酵・熟成させることで、香りも風味もまろやかなお酢になることを発見しました。

藤巻

「親子2代、20年越しで完成させたお酢」と謳われているのはそういうわけなんですね。

飯尾氏

はい。「富士酢プレミアム」が生まれたことで、ベンチマークしていたお酢メーカーを売上高で逆転できたんです。うちは原材料も工程も全部ガラス張りで、どこを撮影してもらっても構わないという姿勢を貫いていますが、こんなふうに製造工程を見せるお酢メーカーはありません。食品においてはこの透明性こそ強みであり、「意味のある差」を生み出せる源泉だと思っています。

大事なのは「富士酢」だけがブランドになることではなく、飯尾醸造という会社や組織もブランドになることです。もしうちが火事や津波でやられても、多くの方が「飯尾醸造がないと困る」「応援しよう」と思えるような存在でありたいんです。

藤巻

コーポレートブランディングの真髄だと思います。これまでに起こしてこられたさまざまなアクションも、すべてそこにつながっているのだと思いますが、まずどんなことから手をつけてこられたのか、具体的なエピソードを教えていただけますか?

飯尾氏

たとえば15〜16年前、私が百貨店催事の売場に立つようになった頃の話ですが、お酢売場なんてヒマですし、私自身もおいしいものが好きですから、よくお客様を「あっちにおいしいごま油屋さんがありますよ」とか「ここの七味、すごくいいですよ」なんて、よその売場までご案内していました。そして、うちのお酢を買ってくださったお客様の荷物は、よそでのご購入品も含めて全部私どもの手配でご自宅配送していたんです。

毎年のようにそんなことをやっているうちに、催事のたびに会いに来てくださる方があらわれました。中には「飯尾さんのお酢は普段から通販で買っているので、今日は手土産だけ渡しに来ました」という方までいらしたり……。

藤巻

たしかに、そこまで親切にしてもらったら記憶に残りますし、好きになってしまうと思います。

飯尾氏

そのうち顔見知りになった方を蔵見学にお誘いして、1泊2日の宮津ツアーガイドみたいなことをボランティアでやり始めました。天橋立や伊根の舟屋にお連れして、夜は実家で料理とお酒を振る舞って……という内容です。料理家の先生が生徒さんを連れて団体で来られ、貸切バスでご案内したこともありました。その時は地元の料理屋さんでうちの酢を使った料理を召し上がっていただきましたね。

藤巻

いい意味で「おせっかい」(笑)。

人と人、人とものをつなぐ触媒みたいな役割をごく自然にされていたんですね。

「モテるお酢屋。」という経営理念に秘められた思い。

藤巻

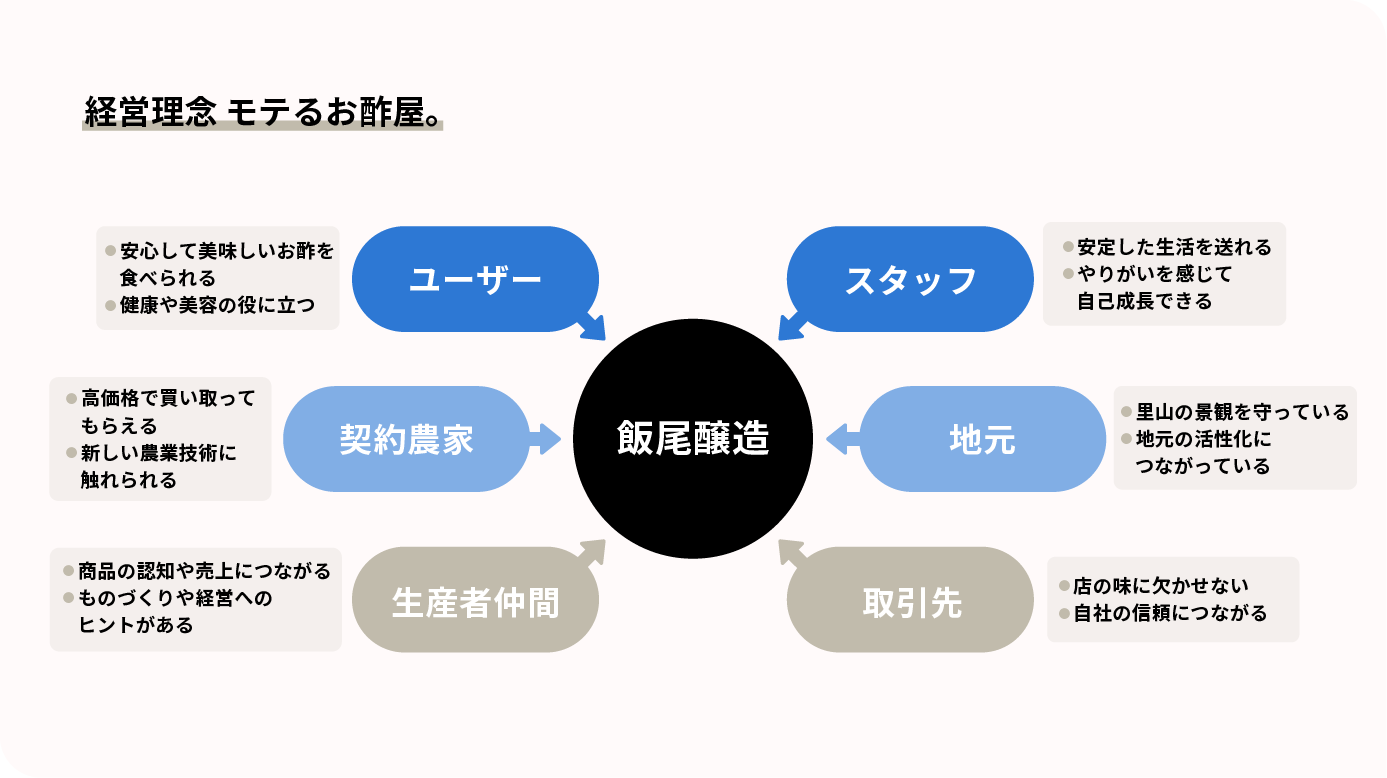

「モテるお酢屋。」という経営理念を掲げられていますが、「モテる」に込めた想いとは?

飯尾氏

こっちが売りこまなくても必要とされるブランドになろうということです。その前に掲げていた経営理念がまさに、「日本で一番必要とされるお酢屋になる」でしたが、「モテる」はそれをより自分ごと化して語っています。

そして、お客様だけにモテればいいわけではありません。お客様の安心のために、無農薬米で酢づくりを始めた祖父に続き、父は棚田を残す活動含め、「契約農家も大切に」という志を掲げました。そして今、私はスタッフも、食文化の継承を担う生産者仲間も、地元も、取引先も大切にしたいと思っています。祖父から続く流れの中で増えた、多様なステークホルダーにモテ続ける存在でありたいんです。

藤巻

6つのステークホルダーを規定されていて、これは三方よしならぬ「七方よし」ですね。

飯尾氏

それを続けていく上で重要なのは、戦わずして生き残れるブルーオーシャンを見つけることだと思います。うちがピクルス専用酢や手巻き寿司専用酢など、それまでなかった商品をつくり、新しいマーケットをつくってきたのも、その想いからです。

藤巻

ランチェスター戦略ですね。競争に巻き込まれないポジションを取るという発想は、非常に重要だと思います。そういう発想や行動力は、元来パーソナリティとしてお持ちだったのでしょうか?

飯尾氏

もともと困っている人を放っておけなくて、どうにかして役に立ちたい、と考える性格ではあったと思います。もちろん「こうやればうまくいく」という方程式があるわけではないので、大抵「面白そうだからやってみよう」というのが原動力です。

たとえば、今おなじみになっている田植え・稲刈り体験会も、うちの蔵人が米づくりに苦労していたのを見たのがきっかけでした。農業の素人が、棚田で無農薬の米づくりをするって、やっぱりものすごく大変なんです。ですからその作業を分け合える人を増やそうと思って、最初は物産展の常連さん5人ぐらいに声をかけて始めました。

飯尾氏

やってみると、お客様も楽しんでくださるし、何よりそこではふだん日の当たらないスタッフがヒーローになれるんです。日々の苦労が報われる場をつくることも、ペインの解消につながるんですよね。そんなふうに、6〜7割の完成度でとにかくローンチして、そこから試行錯誤しながら改善していくという姿勢でずっとやってきました。

井上

人のため地域のためを思ってやってきたことが、今「モテる」という結果になって返ってきているんでしょうね。

「地域に、家族に、胸を張れる仕事を」。その共通理解がスタッフの自発的行動を生む。

井上

5代目の想いはどんなふうに社内に浸透しているんでしょうか。

飯尾氏

6つのステークホルダーを意識した「モテるお酢屋。」という経営理念を、社員たちが意思決定の指針として使ってくれるようになったと思います。あとは会社が社員にいかに日々の実践を見せていくかですね。たとえば私の講演料や執筆料は、すべて宮津市や隣の与謝野町に寄付しているのですが、その額は年間200万円にのぼります。それから箱の組立などの軽作業を、地元の障害者施設に健常者と同様の報酬で依頼していることや、レストランを経営して古民家を守り、近隣への宿泊につなげていること。そういうことの蓄積がスタッフの理解を深くしていると思います。

藤巻

「モテるためにはどうあらねばならないか」を社員さん一人ひとりが自律的に考えるようになったんですね。

飯尾氏

はい。スタッフ一人ひとりが自分の家族に胸を張って「こういう会社です」と言える存在でありたいですよね。ひとつ例をあげると、数年前に酒蔵に省力化設備を入れた時のことです。それは蒸しあがったお米を袋ごと持ち上げる機械だったのですが、長時間蒸気に触れる箇所に集成材が使われていたせいで、使用しているうちに木部がボロボロになってしまったんですね。そこで「集成材に含まれている接着剤が酢に混入してしまう」と気づいた杜氏が報告してくれました。それは経営理念に掲げているお客様の価値「安心しておいしいお酢が食べられる」という項目が、杜氏に響いていたからだと思うんです。

その結果、農家さんには申し訳ない話ですが、その年の酒の生産量の2~3割に当たる量を捨てました。うちの場合、ごく稀に化学物質過敏症のお客様がいらっしゃるので、その信頼を裏切るわけにはいきません。一番敏感な人の体に影響が出る可能性があるなら、世に出せないと判断したんです。こういう具体例が集まって社内のリテラシーも高まっていくんですね。正直に行動してうちのブランドを守ってくれた杜氏に対しては、翌年のボーナス額も上げました。

藤巻

そんな職場環境が実現できている背景には、頼れる右腕、左腕の存在があるのでは……。

飯尾氏

そうですね。私の秘書をしてくれている妻や、2024年に入社した番頭の河端の力は大きいです。河端は私がコカ・コーラ時代にお世話になった先輩で、ずっと食品大手で仕事をしてきた人ですが、辞めるというのでスカウトしたら夫婦で移住してきてくれたんです。彼は初の飯尾家以外の役員なのですが、朝、誰よりも早く出社して掃除するような人です。私が描くビジョンを、河端や妻が現場に伝わる形で言語化し、実践してくれていると思います。

藤巻

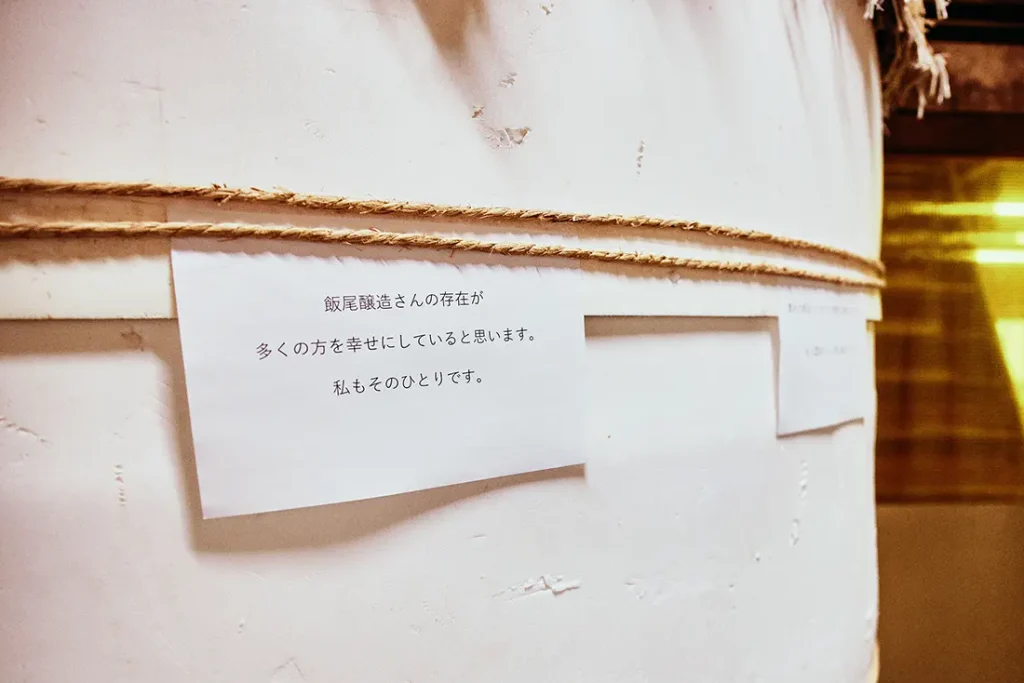

先ほど蔵をご案内いただいた時、醸造樽にお客様からのメッセージが何枚も貼られているのを見ましたが、あれはどういった狙いなのでしょうか?

飯尾氏

昔はお客様からいただいたハガキを週1回の朝礼で読み上げていたんですが、それでは共有しきれないですし、かといってデジタルツールで共有しても温度感が伝わらないんですよね。いただくお声には、商品に関するものからサービスに関することまでさまざまですが、そこであえて担当部署を分けずに、全員が同じものを見て自分ごととして考えられるようにと思っています。もちろん、お褒めの言葉もあれば、「もっとこうしてほしい」というご要望もありますが、それを社内だけではなく社外から見学に来られる方にも全部見ていただいています。

藤巻

先々代や先代が築いてきた唯一無二のものづくりの上に、有事を見据えたコーポレートブランドの重要性を信じて取り組んでこられたことが素晴らしいですね。このあとは、この先の未来ビジョンについてもお聞きしたいので、よろしくお願いします。

◼︎中篇につづく