INSIGHTS

2025/10/16

ビジネスにいきるデザイン思考とは?企業に取り入れるべき理由と実践プロセス

コラム

「デザイン思考を取り入れたいが、何から始めればいいか分からない」という方は多いでしょう。デザイン思考(Design Thinking)とは、デザイナーが創作活動において用いる思考プロセスを、ビジネスや社会のさまざまな問題解決に応用する考え方です。

本記事ではデザイン思考の概要をはじめ、メリットやプロセス、注意点などを分かりやすく解説します。

Contents

デザイン思考とはユーザー視点でビジネス課題を考えること

デザイン思考とは、顧客の視点に立ってビジネスを考え、課題を見つけ、解決策を導き出すためのアプローチを指します。もともとはデザイナーやクリエイターが業務で活用している思考プロセスを応用したものです。

ここでいう「デザイン」とは、単なる見た目や装飾(ビジュアルデザイン)を指すのではなく、広義の「設計」や「計画」を指します。また、類語に「アート思考」がありますが、両者は課題解決における視点が異なる点に注意が必要です。

デザイン思考は「ユーザー視点」で課題をとらえます。対してアート思考は「自分視点」で課題をとらえます。

デザイン思考がビジネスで注目される社会的背景

デザイン思考がビジネスで注目される社会的背景には、主に以下の3点が挙げられます。

それぞれ詳しく解説します。

生活者ニーズの多様化

インターネットの普及によって、ユーザーは膨大な情報にアクセスできるようになり、それぞれの価値観やライフスタイルが多様化しています。そのため、画一的な製品ではユーザーに高い価値を提供することが難しくなり、企業は潜在的なニーズや課題を深く理解し、寄り添う製品やサービスの開発が求められるようになりました。

デザイン思考は、こうした多様なニーズを掘り起こすためのアプローチ方法として効果的です。

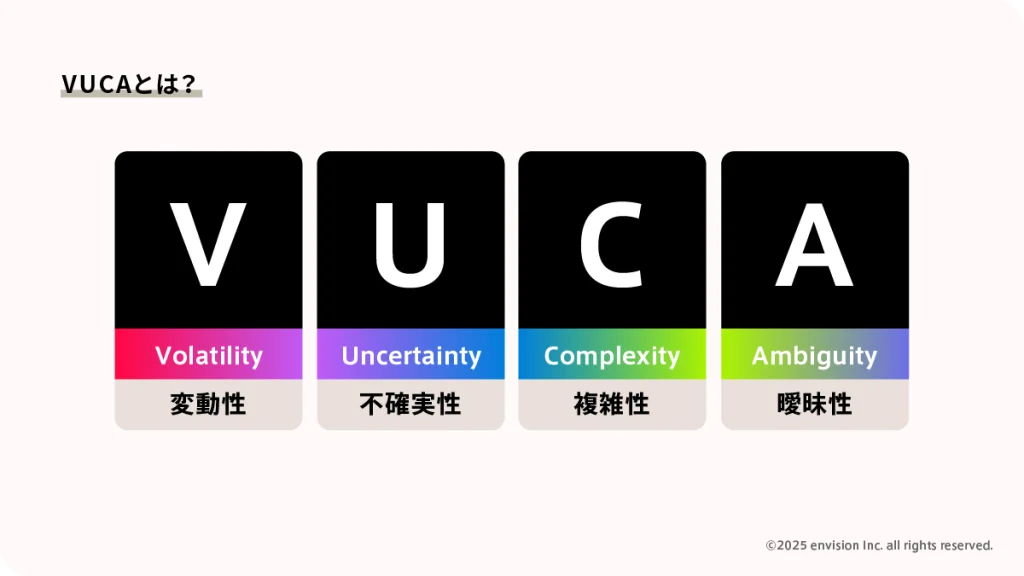

VUCA時代の到来

現代は、以下の状態の頭文字を取って「VUCA(ブーカ)の時代」といわれるようになりました。

- Volatility(変動性):市場や顧客の価値観が急激に変化する状態

- Uncertainty(不確実性):データや経験では、未来を正確に予測することが困難になった状態

- Complexity(複雑性):多くの要因が絡み合い、状況が複雑化している状態

- Ambiguity(曖昧性):情報が不明確で解釈が難しい状態

このような予測困難な時代には、従来型の計画に基づくアプローチだけでは、新しい課題への対応や競争優位性の維持が難しくなります。

デザイン思考の迅速な試行錯誤のプロセスは、不確実性の高い現代において、柔軟かつ創造的に問題解決に取り組むための手段として注目を集めています。

企業のDX推進

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、データやデジタル技術を活用し、ユーザーのニーズに基づいて製品・サービスやビジネスモデルを根本から変革し、競争優位を築く取り組みです。

経済産業省でも、DXを実行できる人材の育成・確保を最重要課題とし、その中で特に求められるのが「デザイン思考を活用できる人材」であると示しています。

顧客体験を起点とした新しい価値を生み出すには、技術導入だけでなく、デザイン思考の活用が欠かせません。

デザイン思考は、DX推進における「ユーザー中心の課題解決」を具体化する思考法として、多くの企業に導入されています。

デザイン思考を用いるメリット

デザイン思考を用いるメリットは、次のとおりです。

一つずつ見ていきましょう。

アイデア提案の習慣化

デザイン思考は、日々の業務の中で問題を発見し、解決策を考案するというプロセスの繰り返しを促します。

思考プロセスを繰り返すことで、会議やブレインストーミングの場だけでなく、日常業務の中でも大小さまざまなアイデアが自発的に生まれるようになります。

なお、毎回同じようなアイデアを出すのではなく、意外性のある発想や斬新な視点を意識することが重要です。これを意識してアウトプットを続ければ、組織全体の創造性が高まり、新しい価値を生み出す風土が育ちます。

イノベーション創出の促進

従来の既存製品から課題を見つける方法では、固定概念を打ち破るようなアイデアは生み出しにくい傾向がありました。しかし、デザイン思考は、既存の枠組みにとらわれず、物ではなく人を中心に据えて、多様な視点から問題を捉え直すことを重視します。

この思考プロセスを経ることで、従来の製品やサービスにはない、全く新しい価値を持つイノベーションが生まれやすくなります。

組織力の強化

デザイン思考のプロセスは、多様なバックグラウンドを持つメンバーが協働して問題解決に当たることを前提としています。デザイン思考では自由かつ公平に意見交換しながら進めるため、コミュニケーションが増え、組織力の強化につながります。

また、全員が同じ目標に向かって試行錯誤を繰り返すことで、チームの一体感と結束力が強まるでしょう。

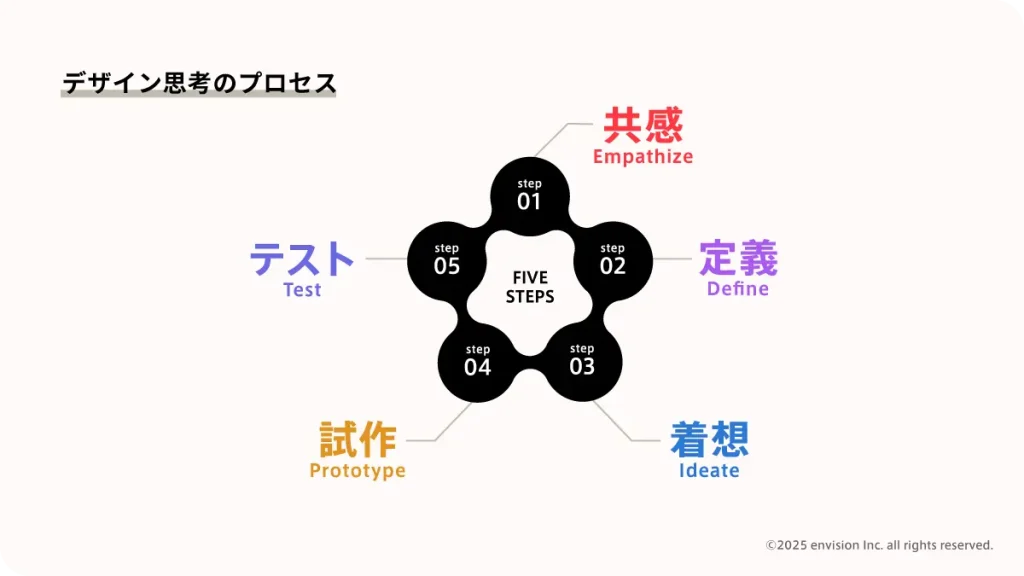

デザイン思考のプロセス

デザイン思考は、次のプロセスに沿って進めていきます。

各ステップで何を行うか、具体的に解説します。

1:共感(Empathize)

デザイン思考の最初のステップである共感とは、ユーザーを深く理解する思考法です。単にユーザーの意見を聞くだけでなく、感情や行動、潜在的なニーズを深く掘り下げます。

インタビューや観察を通じて、ユーザーの課題を深く理解し、それを自分ごととして捉えることが重要です。

2:定義(Define)

共感のステップで得られたことをもとに、ユーザーが抱えるニーズを明確に定義します。表面的な問題ではなく、根底にある本質的な課題を言語化することが重要です。

定義が明確であればあるほど、次のステップであるアイデアの創出が効果的になります。

3:着想(Ideate)

着想は、定義された問題に対して、できるだけ多くの解決策やアイデアを自由に発想する段階です。ブレインストーミングやマインドマップなどの手法を活用し、多くのアイデアを生み出すことを優先しましょう。

多様な視点から意見を出し合うことで、今までに思いつかなかった斬新なアイデアを見つけ出します。

4:試作(Prototype)

生まれたアイデアの中から、有望なものを具体的な形にするステップが試作です。完璧を目指すのではなく、アイデアの核を素早く低コストで形にしたプロトタイプを作ります。

迅速にプロトタイプを作成し、反復的な改善を重ねることが成功の鍵となります。

5:テスト(Test)

テストの段階では、作成したプロトタイプを実際にユーザーに試してもらい、フィードバックを得ます。テストを重ねて徐々に改良していくことで、ユーザーにとって真に価値のある製品やサービスへと磨き上げます。

また、必要に応じて着想の段階に立ち戻り、再度プロトタイプの作成とテストを繰り返すことも重要です。

デザイン思考を実践するためのフレームワーク・手法

デザイン思考を社内やプロジェクトに取り入れる際には、以下に示す5つのフレームワーク・手法が効果的です。

それぞれの手法を、特徴とデザイン思考に活用する方法とともに表にまとめました。

| フレームワーク・手法 | 特徴 | デザイン思考に活用する方法 |

|---|---|---|

| ダブルダイヤモンドモデル | ・探索と収束という2つのフェーズを繰り返すことで、問題の本質と解決策を多角的に捉えるモデル ・発散(課題発見)→収束(課題定義)と、発散(アイデア創出)→収束(解決策決定)のプロセスで構成される | ・デザイン思考の全体像を捉えるための最も基本的なフレームワーク ・特に、初期段階でユーザーの視点に立って課題を多角的に探索し、真の課題を絞り込むプロセスを明確にする点で効果的 |

| カスタマージャーニーマップ | ・ユーザーが製品やサービスと接する一連のプロセスを時系列で可視化するツール ・ユーザーの行動・思考・感情の変化をマッピングすることで、体験全体の課題や機会を特定する | ・「共感」と「定義」のプロセスで活用する ・ユーザーの体験全体を俯瞰し、隠れた不満や潜在的なニーズ、改善すべき接点(タッチポイント)を明らかにできる |

| エンパシーマップ | ・ユーザーの観察やインタビューを通して得られた情報を、「言っていること」「考えていること」「行動していること」「感じていること」の4つの領域に整理するツール | ・「共感」のプロセスを深掘りするのに役立つ ・ユーザーの表面的な発言だけでなく、その裏にある思考や感情まで想像を広げることで、本質的な課題の発見につながる |

| サービスブループリント | ・サービス提供の裏側にあるプロセス(バックステージ)や、ユーザーと直接接する部分(フロントステージ)を可視化する手法 ・ユーザーに見えない部分の課題も洗い出せる | ・サービス全体を俯瞰し、ユーザー体験の課題が、組織内部のどのプロセスに起因しているかを特定する ・単なる表面的な改善にとどまらない、根本的な解決策を検討できる |

| プロトタイピング手法 | ・アイデアを低コストかつ迅速に具体的な形にするための手法全般を指す ・紙のスケッチや簡単な模型、モックアップやストーリーボードなど、さまざまな方法がある | ・「プロトタイプ」と「テスト」のプロセスに不可欠 ・アイデアの有効性を最小限のコストと時間で検証し、ユーザーからの具体的なフィードバックを迅速に得ることで、改善のサイクルを高速に回せる |

デザイン思考の実践における注意点

デザイン思考の実践における注意点は、以下のとおりです。

それぞれ具体的に解説します。

PDCA前提の思考法であること

デザイン思考は、共感・定義・着想・試作・テストという5つのステップで構成されており、一連のプロセスを一度実行すれば完了するものではありません。プロトタイプをテストし、得られたフィードバックをもとに再びアイデアを練り直し、PDCAサイクルを回すことが前提となる課題解決法です。

したがって、一度の取り組みで完璧な答えを導き出そうとするのではなく、PDCAサイクルを回し続け、試行錯誤していくことが大切になります。

形骸化のリスク

デザイン思考が流行する一方で、その形式だけを取り入れ、本来の目的を見失って形骸化するリスクがあります。例えば、ユーザーインタビューを簡易的なアンケート調査で済ませたり、ブレインストーミングを単なる社員間の意見交換に留めたりしてしまうケースが挙げられます。

このように形骸化すると、本来の目的である「ユーザーの真のニーズを深く理解する」「チーム全体で固定観念を打ち破るアイデアを生み出す」といった本質的な部分を欠いてしまいます。

デザイン思考を実践する際は、「各プロセスが何のために行われるのか」を常に意識する必要があります。継続的に成果を検証するよう取り組み、プロジェクトの途中でも評価基準を設定して進捗を確認しましょう。

製品・技術起点の開発には不向き

デザイン思考は、ユーザーの課題を起点に新しい価値を創造するアプローチです。そのため、特定の技術や製品ありきで、「この技術を何に活かすか」「この製品をどのような人に売るか」といった問いから始まる開発には、そのまま適用することが難しい場合があります。

ただし、デザイン思考はユーザーのニーズを深く掘り下げ、改善策を導き出すアプローチであるため、既存市場での新規サービス開発には適しています。

例えば、任天堂の「Wii」は、従来のゲーム機のように高精細な映像や高度なスペックを追求するのではなく、「家族や友人が一緒に楽しめるゲーム体験」というユーザーニーズに焦点を当てました。

直感的な操作や幅広い世代が楽しめるソフト展開は、技術起点ではなくユーザー体験を起点としたデザイン思考的な発想の成果だといえます。

デザイン思考を用いてイノベーションを促進しよう

デザイン思考とは、デザイナーが用いる創造的な思考プロセスをビジネス課題の解決に応用する手法であり、ユーザー視点を重視した問題解決を促進します。このアプローチは、アイデア創出の習慣化やイノベーションの促進、組織力の強化といった効果をもたらし、複雑化する社会や多様化する顧客ニーズに柔軟に対応するための重要な手段です。

さらに、デザイン思考はブランドの価値や理念を顧客視点で再構築し、効果的なブランディング戦略を実現するための強力な手段です。これにより、企業は持続的な競争優位を築きながら、顧客との信頼関係を深めることが可能となるでしょう。

当社は、ブランディング、マーケティング、クリエイティブに加え、財務、法務・知財、人事・労務などの領域横断チームを基にクリエイティブコンサルティング事業を展開しています。

成長を支えるパートナーとして、ブランド戦略立案から皆様の「ありたい姿」の実現をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。