INSIGHTS

2025/07/31

リブランディングとは?実施するタイミングやメリット、成功事例

コラム

市場環境の変化により、従来のブランドイメージが適合しなくなったり、新たなターゲット層の獲得を目指したりする企業が増えています。こうした背景から、多くの経営者や担当者がリブランディングの必要性を感じているのではないでしょうか。

リブランディングとは、既存のブランドイメージを時代や顧客ニーズに合わせて再構築する取り組みです。ブランド認知や既存顧客に影響が及ぶリスクを伴うため、十分な準備が不可欠です。

今回は、リブランディングの基本から実施のタイミング、メリット、具体的な成功事例を解説します。

Contents

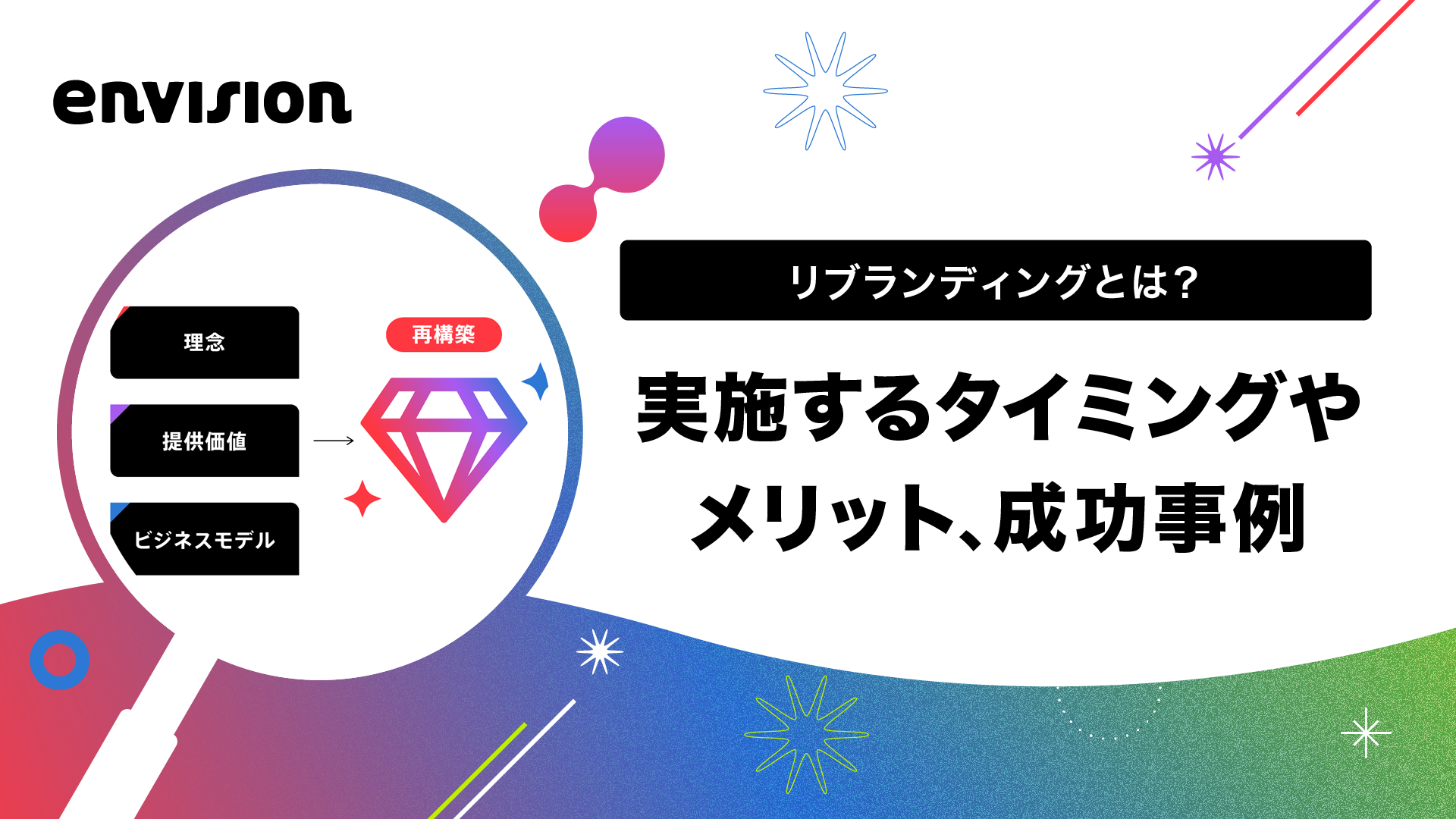

リブランディングとは「ブランドイメージの再構築」

リブランディングとは、ブランドの見た目だけでなく、理念、提供価値、ビジネスモデルなどを再定義することで、ブランドの魅力を再構築する取り組みです。

時代や顧客(ターゲット)の変化、顧客ニーズの多様化に対応するために、ブランドの在り方そのものを見直します。その主な目的は、ブランドの持つ求心力や市場における影響を回復・強化し、企業の持続的な成長を支えることにあります。

なお、企業や商品・サービスのロゴやパッケージの変更だけで完結するものではなく、企業の理念との整合性が必要です。これまでブランドが構築してきた「認知度」や「信頼」といった無形資産を活かしながら、課題解決を通じて理想のブランド像に近づけることが重要です。

リブランディングの効果・メリット

リブランディングにより、時代に即したアップデートや競合との差別化、ステークホルダーへの効果的なアプローチが可能です。ここからは、リブランディングの効果である以下の3点について解説します。

新規顧客を含むステークホルダーへの効果的なアプローチの実現

リブランディングは、企業の存在意義および理念を、現代の市場環境に適した形で再定義する手段です。これにより、訴求すべきターゲット像が明確化され、訴求力の向上が期待できます。

さらに、ブランドの方向性を見直すことで、これまで接点を持つことができなかった新たな層にもアプローチできるようになります。また、ブランドの認知ギャップを解消し、価値を的確に伝える好機となります。

時代に適合し、時代を先取りしアップデート

現代の市場で競争力を維持するためには、ブランドが「時代遅れ」と評価されることを回避し、適切に刷新を図ることが欠かせません。企業やブランド自体が時代遅れと評価されると、たとえ商品やサービスが先進的であったとしても顧客の関心を得るのは難しいでしょう。

しかし、リブランディングを通じて、時代の変化や技術革新に対応した新たなブランドイメージを構築できれば、現代的で洗練された印象を与えられます。

なお、ブランドイメージの再構築にあたり、既存のブランド要素をすべて変更する必要はありません。これまで培った個性や強み(アイデンティティ)を残しながら要素を刷新することでもリブランディングの効果を得られます。特に、一定の歴史や実績を有するブランドにおいては、先進技術の導入や価値の再定義、ポジショニングの最適化により、再評価を受けるケースも少なくありません。「懐かしさ」が情緒的価値を生み、それが新たな魅力として受け入れられることもあります。

競合との差別化

リブランディングは、他社との明確な違いを打ち出し、競争優位性を確保するうえで有効な施策です。企業の存在価値や理念を的確に伝えることで差別化が図れ、選ばれる理由が明確になります。

加えて、ステークホルダーが明確になると、情報発信が効率的になり、リソースを適切に割り当てることができます。例えば、広告や採用活動にかかる予算が的確に配分され、結果的なコスト削減につながります。

さらに、ブランドの価値や世界観を再定義することで、新たなファン層の獲得につながり、広告に過度に依存しなくても自然に支持される仕組みを構築できます。競合との差別化を図るためには、理念や独自性を言語化し、それを社内外に浸透させることが不可欠です。

このように、差別化のポイントを具体的に打ち出すことで、新たなファン層を獲得し、ブランド価値を高めることができます。

リブランディングで見直すべき内容

リブランディングは、単なるビジュアル刷新にとどまらず、ブランドの価値や構造の本質を再評価する必要があります。

ここからは、リブランディングにおいて特に重視すべき以下3つの要素を解説します。

ブランドの理念・方向性

リブランディングにおいて見直すべき重要な要素が、ブランドの理念や方向性です。企業の存在意義や目指す未来像を全社で共有するためには、ミッション・ビジョン・バリューの再構築が欠かせません。経営陣が主導して方向性を定めつつ、現場の声も反映することで、組織全体の合意を得ることが重要です。

経営理念を共有することで、従業員が共通認識を持ち、一貫した行動がとれるようになります。従来は暗黙知に依存していた理念を明文化し、組織全体で足並みをそろえる効果も期待できます。

また、ブランドコンセプトやメッセージを見直すことで、企業が提供する価値が伝わりやすくなり、魅力や独自性を再定義するきっかけになります。

さらに、ターゲット層やポジショニングの再設定を通じて「誰に」「どのような強みを」届けるのかが明確になることも利点です。市場のニーズや競合の状況を踏まえたうえでブランドの立ち位置を整理すると、顧客に選ばれる理由が構築されていきます。

商品・サービスの内容や展開

リブランディングにおいては、商品やサービスの内容や価格設定を見直すことで、ブランドの信頼性と提供価値を高められます。機能、品質、価格のバランスを再構成することにより、生活者の期待を上回る体験の提供を目指します。

また、ターゲット層や提供方法の再検討に伴い、既存商品やサービスの提供を見直すことが求められる場合もあります。そして、新商品や新サービスの展開により、新市場への参入やブランド認知の拡大を目指します。自社のリソースや強みを戦略的に活用し、新たな分野で価値を創出することが重要です。

こうした変更は、パッケージや素材の調整といった限定的な改良から、主力サービスの全体的な再設計まで多岐にわたります。変更の規模に応じて、生活者や市場への影響度が大きく変動するため、慎重な計画立案と段階的な実施が不可欠です。

ブランドのデザイン要素

ブランドロゴやカラー、パッケージなどのブランディングデザインは、視覚的にブランドの理念や価値を訴求する重要な要素です。ビジュアルとブランドメッセージを連動させて統一感を持たせることで、ブランドイメージが確立されます。その結果、認知度や信頼性の向上が期待できます。

デザイン要素の再構築は、単なる外見の更新にとどまらず、ブランドの方向性を明確化し、潜在的な課題を可視化します。なかでもWebサイトは、企業のビジョンや戦略を社内外のステークホルダーに明示する媒体として重要な役割を果たします。記事コンテンツの発信やデータ分析を通じて改善を続け、訴求力と機能性を高めることが重要です。

ブランディングデザインについてさらに詳しく知りたい方は「成功するブランディングデザインの秘訣:目的とポイント、企業事例から学ぶ」の記事も併せてご覧ください。

リブランディングを実施するタイミング

リブランディングを実施する適切なタイミングを見極めることが重要です。ここでは、特に効果的なタイミングを解説します。

実態とブランドイメージが合わなくなったとき

顧客ニーズとブランドイメージの乖離が生じた場合、リブランディングで顧客離れの原因を解決することが重要です。多くの場合、顧客離れの要因をブランド側が正確に把握できておらず、これが問題の根幹となっています。成長が鈍化した際には、中長期的視点でブランド戦略を再評価する必要があります。

過去の成功体験に固執し変化を拒む企業は、市場での競争優位性を失うリスクが高まります。したがって、リブランディングは「手遅れになる前に講じる戦略的かつ前向きな施策」として捉えると良いでしょう。

競合との差がなくなってきたとき

競合との差が不明瞭になった場合は、リブランディングを検討してみてください。

リブランディングでは、自社の強みや独自性を再定義し、新たな差別化要素を加えることが可能です。その結果、競合との差が明確になり、収益性の向上や業績改善が期待できます。また、差別化要素はブランドの付加価値となり、ブランドイメージ強化にも役立ちます。

企業としての転機を迎えたとき

企業が節目を迎えるタイミングは、リブランディングを自然に実施する好機です。企業の歴史と未来を結びつけることで、社内外の理解と共感を得られます。

特に、周年事業を活用したリブランディングは、企業の歴史を再認識し、従業員への感謝を伝える好機となります。これにより、従業員のモチベーションが高まり、組織の一体感が醸成されます。

また、取引先や株主との関係強化や、新商品発表を通じたビジネスチャンス創出にもつながります。

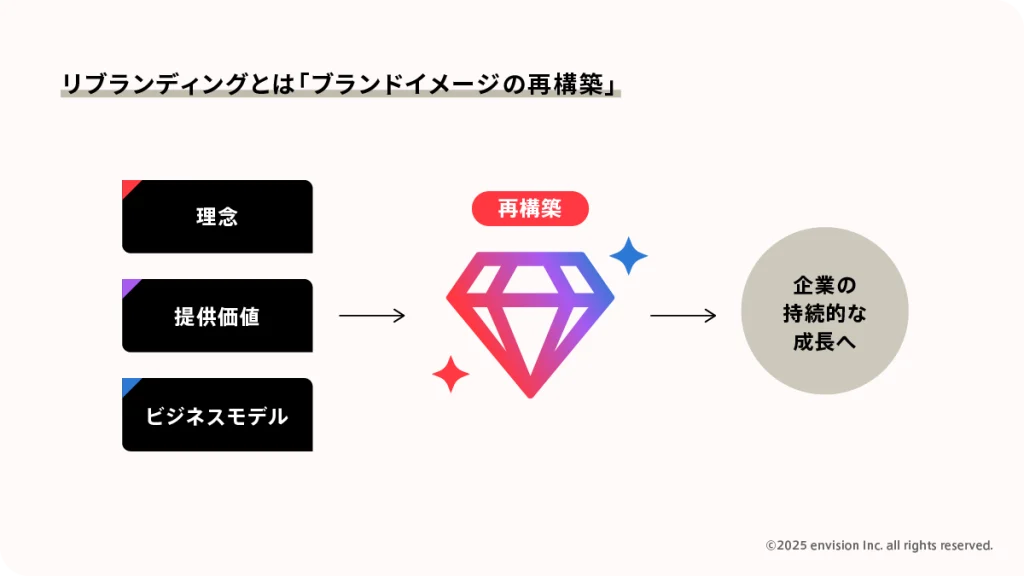

リブランディングの進め方

リブランディングは企業の将来に影響を与える重要な取り組みで、計画的なアプローチが必要です。

一般的に、リブランディングは、以下のステップで進行します。

ここからは、それぞれの工程を解説します。

1. 自社の評価や課題を把握する

まず、自社の現状を客観的に評価し、リブランディングの必要性を検討します。顧客アンケートや競合分析、売上データなどを通じて課題を可視化し、優先順位を整理します。必要性が低い段階での実施は、顧客の混乱を招く恐れがあるため、慎重な判断が求められます。

あわせて、企業が目指すブランド像と顧客が抱くブランドイメージとのギャップの明確化も不可欠です。課題が可視化されたら、優先順位や影響度を整理したうえでリスト化し、第三者の視点も取り入れて検討すると、見落としや主観偏重を防げます。また、リブランディングだけで問題解決が難しい場合は、新ブランドの構築も視野に入れるとよいでしょう。

2. 強みと届けたい想いをもとに、変革すべき点を見極める

次に、課題を踏まえ、ブランド再構築の方向性を検討します。イメージの刷新を目的とする場合は、ロゴやデザインなどの視覚的なブランドデザインにとどまらず、全体の変革を視野に入れる必要があります。

ブランドは複合的な要素によって構成されているため、連動性のない変更はかえって逆効果となる可能性があります。特に、企業やブランドイメージの再定義を目的とする場合は、徹底的な見直しが不可欠です。

まずは、理想のブランド像を明確にし、現状とのギャップを把握します。そのうえで、顧客アンケートなどを活用し、評価や期待との乖離を補正する施策を検討します。最終的には、経営理念を軸に商品構成やデザインなどを、一貫性を持って見直す必要があります。

3.再構築したブランドの価値を社内外に浸透させる

リブランディング後は、社内共有と理解促進を優先します。従業員の戸惑いを軽減するため、経営理念を明確に伝え理解を得ます。社内浸透を進める手段としては、社内広報の配布や全体会議の開催などが効果的です。

社内に向けたブランディングについては、「インナーブランディングとは?目的や企業の成功事例を紹介」で詳しく解説しています。

社名やロゴの変更を伴う場合は、取引先に丁寧に説明し、信頼関係を維持します。リブランディングは、企業の変化や強みを伝える好機でもあるため、その背景や目的を積極的に発信することが大切です。社外向けにはプレリリースで情報を発信し、問い合わせ対応を整えることで、ブランドの価値を着実に伝えていきます。

リブランディングを成功させるポイント

リブランディングを成功に導くには、これまで築き上げたブランドの強みを継承しつつ、将来の事業戦略や市場環境との整合性を取ることが重要です。ここからはリブランディング成功の鍵となる2つの要素を解説します。

既存ブランドの強みを活かす

リブランディングでは、何を維持し、何を見直すかを見極めることが重要です。既存のファンや顧客からの信頼は大きな資産であり、方針の根本に関わるような大きな変更がない限り継承すべきです。ブランドを再構築する場合、信頼の再獲得には多大な時間とコストを要します。そのため、既存のブランドイメージを活かすことで、売上の急減を回避しながら戦略の転換を図ることが可能です。

すべてを刷新するのではなく、使える要素を見極め、取り入れることが成功の鍵です。既存ブランドの価値を土台に据えると、新たなブランドイメージが社内外に浸透しやすくなります。例えば、老舗の食品メーカーがリブランディングを行った際、伝統的な製法という強みはそのままに、パッケージデザインを現代的に刷新したことで若い世代の支持を獲得しました。このように、既存ブランドの価値を土台に、新たな魅力を加えることが成功の鍵となります。

ビジョンを軸に進める

近年は、高品質かつ低価格な商品が市場に多く存在し、商品やサービスそのものでの差別化が難しくなっています。こうした中で、企業は顧客の変化に柔軟に対応する必要があります。

現代の消費行動は「所有」から「利用」へと移り、体験価値や共感がより重視されています。そのため、ブランドが持つ歴史や文脈を踏まえつつも、ビジョンとして将来のありたい姿を明確に示すことが重要です。明確なビジョンは、行動の指針となるだけでなく、社内の共感や信頼を築く土台となります。さらに、顧客や取引先の共感を呼び、競合との差別化にも寄与します。

リブランディングの成功事例

リブランディングは、具体的な成功事例や取り組みを学ぶことで、企業の戦略立案に有益なヒントを得られる可能性があります。ここからは、リブランディングに成功した企業の事例を紹介します。

株式会社ユーザベース

株式会社ユーザベースは、複数のプロダクト展開によるメッセージの一貫性不足を課題とし、2023年にリブランディングを実施しました。プロダクト名称を統一し、『顧客起点』を軸にしたブランドメッセージを策定。従業員の意見を積極的に反映し、社内の理解と共感を促進した結果、ブランド認知の明確化と全社的な支持を獲得しました。

● ポイント

- プロダクト名称の統一で一貫性を確保。

- 従業員を巻き込んで施策の共感を醸成。

出典:「顧客起点」を軸にしたサービスリブランディング|株式会社ユーザベース | PR TIMES MAGAZINE

株式会社メニコン

株式会社メニコンは、経営統合後のブランド統一を目的にリブランディングを実施しました。2017年には販売店の共通ブランド『Miru partner』というブランドを展開し、2019年にはロゴを『Miru』に統一しています。従業員の意見を取り入れたユニフォーム制作により、社内の参画意識を向上させ、新ブランドの浸透を促進しました。

● ポイント

- ブランド統一とロゴ刷新で新旧顧客の信頼を維持。

- 現場を巻き込み、社内の納得感を向上。

出典:商品、サービスのブランドデザインをリニューアル NEWメニコンブランドを展開|ニュース|企業・IR|コンタクトレンズのメニコン

株式会社リコー

株式会社リコーは、創業100周年に向けた長期ビジョン『“はたらく”に歓びを』を掲げ、企業理念を改訂しました。従業員との対話を重ね、ビジョンを共有することで社内の共感を醸成。また、ブランドガイドラインの見直しを通じて、ブランド価値を再定義し、社外への発信力を強化しました。

● ポイント

- 創業節目を活かした理念改訂とブランド再定義。

- 従業員との対話でビジョンの浸透を促進。

出典:【創立89周年記念】大山社長×山下会長対談 | リコーグループ 企業・IR | リコー

中川政七商店

中川政七商店は、2007年に「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを掲げ、リブランディングに着手しました。自社ブランドの再構築にとどまらず、他の工芸メーカーに対しても経営支援を提供。経営ノウハウや販路開拓、宣伝・流通までを一貫して支援することで、職人の技術や産地の魅力を活かした商品開発を後押しし、業界全体の活性化を図っています。

2011年には流通プラットフォーム「大日本市」を立ち上げ、ビジョン実現に向けて、新規事業の継続的な拡張にも取り組んでいます。

リブランディングで重要なのは「自社をよく知ること」

リブランディングは、訴求力の向上や新たな顧客層の獲得、他社との差別化を図るうえで有効な手段です。成功の鍵は、企業の強みや課題を丁寧に見つめ直し、現状を正しく理解することです。

さらにロゴやデザインといった表層だけでなく、ブランドの理念や方向性を含めた本質的な部分まで見直すことが求められます。社内での合意形成を重ね、従業員の納得感や一体感を醸成することで、ブランドの定着と発展が期待できます。

当社は、ブランディング、マーケティング、クリエイティブに加え、財務、法務・知財、人事・労務などの領域横断チームを基にクリエイティブコンサルティング事業を展開しています。

成長を支えるパートナーとして、ブランド戦略策定から皆様の「ありたい姿」の実現をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。