INSIGHTS

2025/07/31

「ブランドマネジメント経験ゼロ」で挑んだ、SUBARUグローバルブランディングの勝因。【前篇】

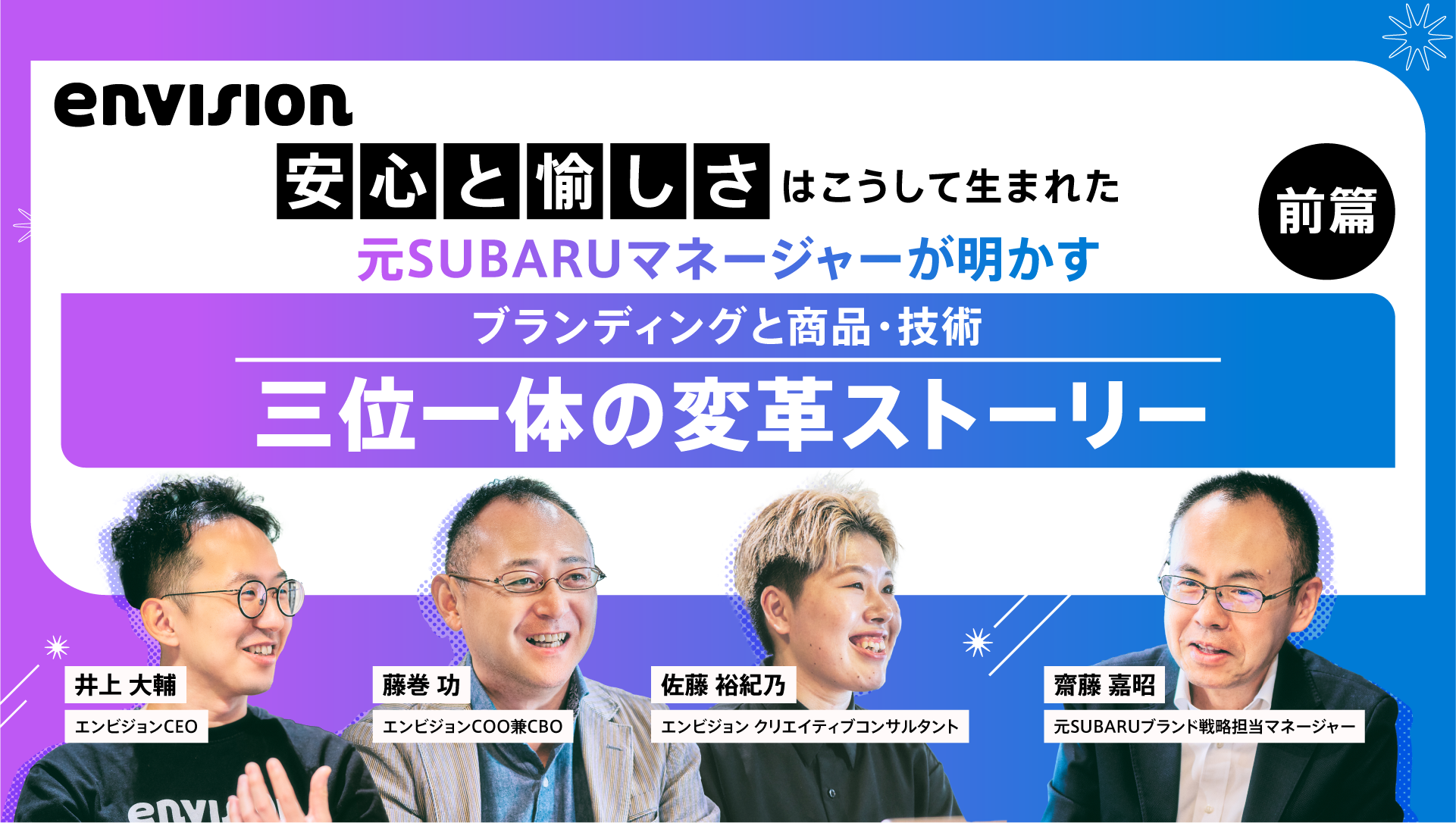

対談記事

現在、世界で稀有な存在となった自動車メーカーSUBARU。しかしかつては、日本、米国、欧州、豪州などに広がったマーケットにおいて、売上の伸び悩む時期が長くありました。そんな中、2007年から4年間にわたってコーポレートブランディングに取り組み、ユーザー層の拡大と、 ブランドを軸とする長期的な成長および収益拡大の基盤づくりに貢献してきたのが齋藤嘉昭様。「ブランドマネジメント経験ゼロ」という立場から、思考を重ねて体得した、日本の製造業が世界で勝負するための経営起点のブランディング実践について伺います。

◼︎後篇はこちら

齋藤嘉昭 様

元SUBARUブランド戦略担当マネージャー

1987年に富士重工業株式会社に入社。米国ゼネラルモーターズ社との提携業務を経験したのち、社長秘書を経て、2007年に新設されたグローバルマーケティング本部へ。今なお使われている「安心と愉しさ」という固有の価値を可視化することに貢献し、ブランド戦略立案をリードする。その後、航空宇宙部門の海外営業、米国ダラス事務所長など数々の重要任務を担当し、現在は航空機の関連企業で総務人事を担当。

井上大輔

エンビジョン代表取締役

2017年、前身となるクリエイティブプロダクションの代表取締役就任、翌年MBOし独立。クリエイティブが担う領域でポジティブな未来を実現させるべくenvisionのパーパス、ナラティブをリードする。envisionと同様のパーパスを掲げる企業・個人が増えることで、社会が、日本が前進すると考えている。

藤巻功

エンビジョンCOO兼CBO

事業成長を加速させ、人を動かす「クリエイティブのチカラ」を信じているブランディングの専門家。国内大手広告代理店等を経て、インターブランドジャパンにて戦略ディレクターとして、グローバルを含む多様な業界の大規模プロジェクトを多数リード。その後、楽天グループ、KPMGコンサルティングにてブランディング/マーケティング&クリエイティブを統括。envisionでは、社会課題を解決するWoWなブランド・クリエイティブ開発、ブランディングの民主化に邁進する。

佐藤裕紀乃

エンビジョン クリエイティブコンサルタント

大阪府出身。大学ではコト・モノ・情報を通じたデザインによる課題解決法を学ぶ。社会を多角的に分析し、新しい発想で課題にアプローチすることで「未来を良くしたいという前向きな想いが共鳴しあう世界」を実現したいと考えている。4歳から現在まで剣道を習い続けている。趣味はラジオ収録で、いつでもどこでもラジオMC風の進行をこなす特技を持つ。

Contents

分岐点に立つSUBARUブランドの生き残りへの危機感から、変革の一歩を踏み出すまで。

藤巻

今日は、齋藤さんが2007年から2011年にかけてリードされたSUBARUのグローバルブランド戦略を伺いながら学びを深めたいと思います。まず齋藤さんがブランドマネージャーになられた経緯から教えていただけますか?

齋藤氏

はい、何しろ「ブランドマネジメント経験ゼロ」からのスタートでしたからね。何度も壁にぶち当たり、ブランド確立までに4年もの歳月を要してしまったわけですが、もしあの時の私がブランディングの実践的な方法論を理解していれば、そのプロセスはもっと短縮できたと思うんです。ですから皆さんには、ぜひ私の事例を何らかのヒントにしていただいて、早回しでブランディングの成果を出していただきたいです。

振り返ると、実際にSUBARUのブランディングを担当する以前に私がグローバル事業を体験したできごととして、米国ゼネラルモーターズ社との国際的資本提携があります。この時の経験により、世界に多くの自動車ブランドがある中で、自社ブランドの立ち位置や強み弱みを真剣に考えることになりました。1998年の予備交渉に始まり、さまざまな提携推進の業務を進めたのちに、当時の部署トップだった竹中恭二氏が社長に就任することになり、2001年に私も社長秘書のポジションに移りました。そして竹中氏の次に社長に就任したのが森郁夫氏です。彼の下でも秘書を務めて1年経ったある日、森氏に呼ばれて「今度、グローバルブランディングをやる部署を作りたいんだが、担当してくれないか?」と言われたんです。

藤巻

森社長のグローバルブランディングへの想いには、どのような背景があったのでしょうか?

齋藤氏

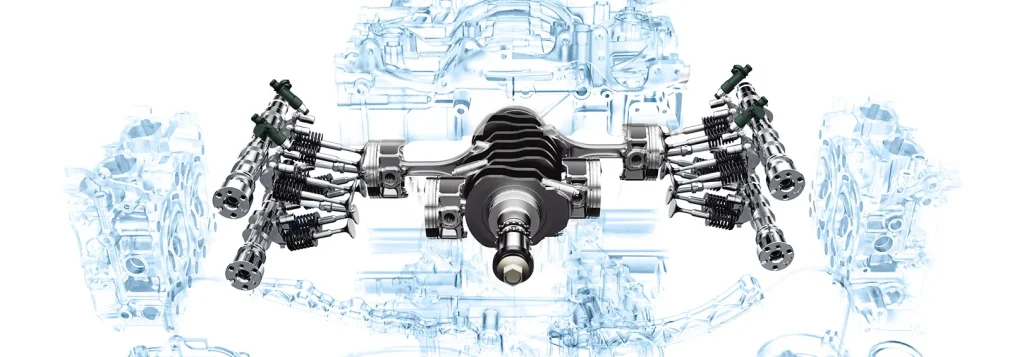

森氏がなぜそんなことを考えたかというと、当時「SUBARUといえば◯◯」というような、ひとことで言い表せる世界共通のフレーズがなかったからなんです。SUBARUの特徴や他の自動車ブランドとの違いを説明しようとすると、SUBARUには四輪駆動技術があって、独自の水平対向エンジンがあって、というような、どうしても技術や性能の説明になってしまう。けれども、お客様みんなが技術に興味があるわけじゃないし、SUBARUの本質は何か?お客様にとっての価値は?と問われると言葉に詰まってしまう。歴史もある、技術に誇りもある、真面目にものづくりをしてきた、でも何か上手く回らない、そんな状況が続いていて、日本、北米、欧州、豪州、それぞれの市場でバラバラな売り方がされていることに経営者として危機感を持っていたわけです。実際、年間販売台数は50万台を超えるところから伸び悩んでいました。

◼︎ SUBARU公式サイト|SUBARUのクルマづくり[テクノロジー]

https://www.subaru.jp/manufacturing/technology/

暗中模索の中、改めて見つめ直した「自社の現在地」。

藤巻

当時、社内のブランディングに対する認識は、どのようなものだったのでしょうか?

齋藤氏

実は、過去のゼネラルモーターズ社と提携をするなかで、経営的にはグローバルなブランディングの必要性は認識されていて、ブランドのスローガンを作ったりしたのですが、ものづくりや売り方まで徹底しきれず、グローバルにも浸透しないまま頓挫してしまいました。その結果、当時の社内ではブランディングに対する嫌気、拒否反応があったと思います。つまりブランディングが単に「キャッチーな広告をつくるための言葉選び」という程度にしか理解されないまま、トラウマだけが残っていたわけです。

当時、私は直接の担当者ではなかったのですが、あの時の失敗要因を私なりに分析すると、グローバルヘッドクォーターとして世界各市場の相違点をあまり意識せず、ブランディングにおける関係者の合意形成の重要さについての理解不足もあって、結果的に日本本社の視野だけで進めてしまったことだと思います。まさにブランディングが上手くいかない日本企業の縮図のように思います。

藤巻

その点、米国や欧州の販社の上層部は、ブランディングやマーケティングの知見も経験も豊富で、ブランディングは事業を推進していく上で必須だと考えておられたでしょうね。一方で自動車業界では、SUBARUもGMと提携解消しトヨタと提携を始めたり、マツダとフォードの提携縮小、三菱自動車とダイムラーの提携解消などもあって、再編の新段階に移行する中で、日本企業としてのグローバル化の必要性に直面していたのではないでしょうか。

齋藤氏

はい。ただ私たちも、危機意識はあってもブランディングの経験がないために何から手をつければいいかもわからない状態でしたから、最初の1〜2年は暗中模索の日々でした。国内のモータージャーナリストや、ブランディング会社、広告代理店の有識者にも意見を求めたり、当時、弊社の販売網の中では、マーケティングやブランディングで先行していたのが米国と豪州でしたから、現地の幹部に直接話を聞きに行きました。皆さんそれぞれにいろいろと教えてくださるのですが、具体的にどう進めればいいのかが見えず頭を抱えてしまって……。ですからまずはファクトを集めてデータを検証し、自分たちのセルフイメージと現実のズレを把握することから始めました。

佐藤

その中でどういったズレが見えてきたんでしょうか?

齋藤氏

市販車ベースの競技車両を使って公道で競うWRC(世界ラリー選手権)出場や、スキーブームのころ一世を風靡したハイパワーなレガシィツーリングワゴンのイメージもあって、日本国内では「SUBARUは走りのブランドだ」という評価もある一方で、市場で売れ筋のミニバンや燃費の良いハイブリッド車がなく顧客層が限られていました。さらに販売台数の半分は軽自動車でしたが、ここは薄利多売の激戦区で収益的には非常に厳しい状況でした。また北米市場では、SUBARUの強みである乗用車としての乗りやすさと本格的な走破性を両立した四輪駆動技術のSUV(Sport Utility Vehicle(スポーツ・ユーティリティ・ビークル))が評価されていたのは、いわゆるスノーベルトと呼ばれる米国北部東西両岸の降雪地帯や山岳地域に限られていました。サンベルトと呼ばれるカリフォルニアや中西部の大市場では、そうした走破性よりも大きく見栄えのいい車体サイズが求められていましたが、日本市場も考えると応えることができませんでした。

一方、欧州市場では商品ラインナップが少ないSUBARUは、WRCのおかげでモータースポーツ好きなファン層や、スイスなど降雪、山岳地帯などのニッチな市場を除くと、欧州の主力市場であるカンパニーカー(企業が社員向けに提供するクルマ)のセグメントには入れず顧客層を広げられずにもがいていました。

どの市場でもSUBARUを選んでくださるお客様がいて、しかもみなさんとてもSUBARUに愛着を持っていらっしゃるのですが、我々は市場ごとの課題に翻弄されてSUBARUの魅力、強みをより多くのお客様に訴える道筋が見えていなかったように思います。

私がそんなふうにSUBARUを客観視できたのは、社長秘書として世界の各市場を実際に見て歩いて俯瞰できたことに加えて、ゼネラルモータース社との提携業務の経験をとおしてSUBARUのイメージの弱さに早々に気づけたことや、他ブランドとの相対的な比較ができたことが大きいと思います。

藤巻

「SUBARUといえば、SUV。安心と愉しさ」という今のブランドイメージからは想像もできない状況だったのですね。

役員、開眼!テストコースでこそ見えた「自分たちらしさ」の価値。

藤巻

どんなことが突破口となったのでしょうか?

齋藤氏

世界におけるSUBARUの立ち位置を整理して、ようやく社内で本質的な議論が生まれ始めたのが2年目後半ぐらいだったと思います。さらに転機となったのが、役員全員にテストコースでSUBARUの過去車種すべてに乗ってもらう試乗会を行ったことです。私の方では、試乗に合わせて、ブランディングを検討するなかで見えてきたSUBARUの志や思想のようなものを、それぞれのクルマが目指した提供価値として改めて言語化して資料にまとめて説明しました。そして実際にステアリングを握ってもらったうえで、役員みなさんに語り合ってもらいました。

すると、やはりいろんなエピソードが飛び出してくるんですよね。技術の人、販売の人、製造の人、それぞれの観点で「あの時、こんなことを目指していたんだ」、「あんな苦労をした、こんな問題があった」というような話が。つまり、車の性能や販売の数値がどうこうではない、もっと根底のスピリットのようなものがそれぞれの言葉で語られ始めたわけです。

大きな収穫は、実際に共通体験をして語りあうことで、全車種に共通して流れている「SUBARUらしさ」や、先人たちから受け継いできた「変わらぬ何か」があることにみんなが気づけたことです。それは人真似ではないSUBARUだけが持つ独自の魅力であり、だからこそ「何とかしなければ」という共通意識が、役員のあいだにも高まったんだと思います。

佐藤

実際に乗るという行為は、お客様の目線に非常に近いですよね。生活者目線に立って自社を見直されたのが素晴らしいと思います。

齋藤氏

そこからグローバルなブランディング会社にもご協力をいただきながら議論を進め、たどり着いたのが「安心と愉しさ」という、今でも使われている提供価値です。その観点で自分たちの過去を振り返ってみれば、時代に先駆けて発表した最初の車「SUBARU360」も、「安心と愉しさ」を追求した車だったと気づいたんですよね。小さいけれど走行が安定していて、大人が4人乗っても快適に楽しく走れるクルマ。SUBARUらしさは原点から一貫していたんだと確信できました。

◼︎ SUBARU公式サイト|SUBARUのクルマづくり[ヒストリー]

https://www.subaru.jp/manufacturing/history/

藤巻

トレンド分析やグローバルでの定量調査結果などから、「安心と愉しさ」という固有の価値を共有できたことで、その価値が刺さりそうな、SUBARUの本質的な価値を体現できそうなクラスター(多様なデータにおける「似たもの同士」の集団)も見えてきたのでしょうか?

齋藤氏

はい。ターゲット層の隠れた共通項として見えてきたのは、「クルマを人生の伴侶のように使って人生を楽しんでいる」ということ。つまり自分のステータス誇示や単なる移動手段ではなく、理想のライフスタイルを実現するためにクルマを使う方々に、SUBARUが選ばれていたんですね。

これらを起点とし、経営層には、幾度となくSUBARUが認識されている価値(競合比で定量化)や獲得できそうな戦略ターゲット像、SUBARUのブランド戦略の方針や今後のコミュニケーション戦略などを提言し、徐々に理解を深めていただきました。

藤巻

それまではラリーカーのイメージなどもあり、「SUBARUは私が選ぶクルマじゃない」、「私には関係のないクルマ」とそもそもショートリストに入らない方々も多いと思います。それでも自社の価値を再定義したことで、そういった層もターゲットに取り込めて、成長の糸口が見えたんですね。

また経営層が、SUBARUのブランディングとは何か、に腹落ちしたことはとても重要な視点ですね。これら一連の動きが後の中期経営計画につながっていくのですね。

4年かけた自社のブランド価値定義プロセスから学んだこと。

藤巻

そして2010年、世界統一ブランドステートメントとして、“Confidence in Motion”が新たに設定され、その年のLAオートショーで、SUBARUインプレッサ コンセプトとともに披露されました。“Confidence”は、SUBARUが貫いてきた「確かな車づくり」と「安心と愉しさ」によって築かれるお客様との信頼関係を表しており、“in Motion”には、時代の動きを捉えてConfidenceを進化させていく強い意思を感じます。自分らしい豊かな人生を求めるお客様に、「クルマのある自由で愉しい生活」を提案していく、SUBARUらしいブランド宣言ですね。

◼︎コンセプトカーとともに“Confidence in motion”の新スローガンがお披露目された2010年LAオートショー

https://www.subaru.co.jp/news/archives/contents/pdf_64279.pdf

齋藤

ありがとうございます。社長から「機能の説明ではなくSUBARUらしさを表す言葉で、世界で通用するものを作る」という命題を受けて始まった、自社の価値定義という作業に、結局4年もかかってしまったわけですが、ノウハウも何もない中で、広告代理店やブランディング会社に丸投げせず、自分たちで壁にぶつかりながら考えてきたことは、必要なプロセスだったとも思います。広告宣伝の言葉として、今は“Confidence in Motion”はあまり前面に出していないようですが、一方で「安心と愉しさ」は、社内でもすっかり定着したのは、感慨深いものがあります。

プロジェクトを始めてから、経営層、管理職、現場職とさまざまなレイヤーで社内対話の場を作ってきましたが、過去の失敗から、一方的に結論を押し付けるだけでは社員一人ひとりの自分事にならないと思っていました。ですから議論は多くの人に開いておく必要がありますが、かといって議論が発散するばかりでもゴールに辿り着けません。そこは、私たち事務局側がある程度ゴールを見据え、議論を収斂していくことを意識していました。

これからブランディングに携わる方たちにお伝えしたいのは「ブランディングとは、ファクトを集めてロジックを整理した上で、自分たちがどうありたいか覚悟を決めること」だということです。誰かに作ってもらうものでもないし、ある日突然、素敵な魔法の言葉が天から降ってくるわけじゃないんですよね。

井上

ブランディングで暗中模索していた最初の2年ほど、期限を設けられたりプレッシャーをかけられたりしなかったんですか?

齋藤氏

そこは森社長が辛抱強く待ってくれました。複数のブランディング会社のほか、海外各販売拠点のトップやマーケティング担当役員に相談して、スローガン案は100も200も出しましたが、社長が安易に首を縦に振らなかったのもよかったと思います。何度もダメ出しされて大変でしたが。

グローバル規模でブランディングと事業戦略が両輪となり、改革推進へ。

藤巻

2011-2015年の中期経営計画は、グローバルブランドとしてのポジション構築にチャレンジする宣言が核となっていました。すべての活動を貫く行動指針 を“Confidence in Motion”とし、ブランド・技術・商品という三軸で、SUBARUらしさの追求を行うことが全社の変革運動となりましたね。

齋藤氏

「安心と愉しさ」という言葉と、実際の商品・技術が同期したことは、最大の価値だったと思っています。2010年に発表した運転支援システム「EyeSight(アイサイト)」はその象徴です。私が当初から、ブランドの言葉と実際の商品を同期させることを意識していた裏には、過去のブランディングが上手くいかなかったことへの反省もあります。やはり、掲げたスローガンとものづくりが噛み合っていないと、お客様にも信頼されませんし、何より社内がついてきません。

◼︎ステレオカメラで前方を監視し、障害物を認識する運転支援システムEyeSight。

https://www.subaru.jp/safety/eyesight

齋藤氏

ブランディングや中期経営計画立案のプロセスでは、森社長と当時の役員が、次世代の経営層を巻き込み、SUBARUがめざすべき未来について共通認識を築いてくれました。森氏の次に社長になった吉永泰之氏もこの時のメンバーで、連続性を失わずにブランディングを推進できたことは、本当に良かったと思います。

藤巻

SUBARU成長の鍵は、社長が交代されても、次の社長、またその次の社長にブランディングが継承されていったことは大きなポイントですね。中長期視点からブランドを捉え、継続性と一貫性を持って推進して、やり切ることの大切さ、愚直さですね。ブランディングの社内浸透活動についてはいかがでしょうか?

齋藤氏

ブランドブック(戦略書に近いもの)を制作して社内に配布したほか、ブランドムービーもリリースし、社内外での「SUBARUらしさ」の共有に活かしてきました。またコミュニケーションに関してはグローバルガイドラインをきっちり整備して、車両写真の使い方や使用フォント、車種のロゴフォントの統一、デザインのレイアウトやトーン&マナーにいたるまで明確にしました。それまでもある程度のガイドラインを作ってはいましたが、ブランドとして一貫したもの、徹底したものではなく、あまり徹底されていなかったんです。本来、SUBARUが対外的に発信する表現のすべてに、ブランドのロジックが通貫しているべきです。そうでないと単なる好き嫌いや、表層的な流行りの表現に終始してしまいますから。ここでも言葉や理念と実際の表現の整合、顧客接点での一貫性を保つ基盤を作ることを強く意識していました。

藤巻

“Confidence in Motion”を行動の軸とし、それが商品ポートフォリオや広告・広報だけでなく、インターナルブランディングにも反映されていったということで、まさにブランディングと事業戦略が両輪である証左となっていますね。

◼︎後篇につづく