INSIGHTS

2025/05/16

過去と現在と未来をむすぶ文脈を紡ぎ、組織の進化をめざすコーポレートブランディングの挑戦。【前篇】

対談記事

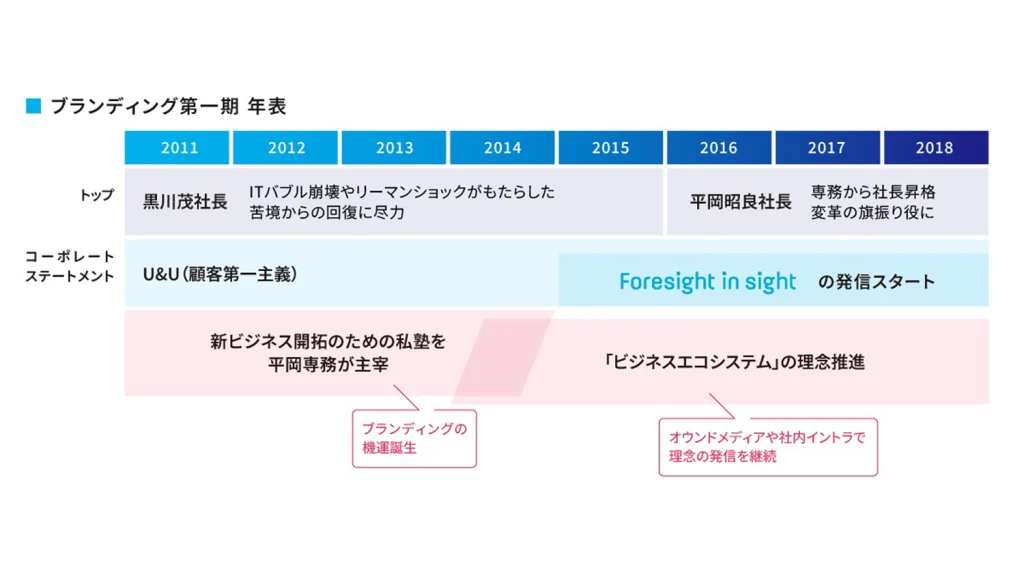

日本を代表するICT企業としてBtoBビジネスを行うBIPROGY株式会社。2022年に長年親しまれていた「日本ユニシス」の社名を変更したことで、驚かれた方も多いでしょう。今回は同社がコーポレートブランディングに取り組んできた過去10年間の歩みを、広報部のお三方に振り返っていただく特別対談。前篇は、ITシステム受託体質からの脱却と「社会的価値創出企業」への進化を宣言した、コーポレートブランディング第一期(2014〜2018年)にフォーカスします。

滝澤素子 様

BIPROGY株式会社 広報部長

1989年に新卒で入社したコンピュータ関連の出版社アスキーで、広報パーソンのキャリアをスタートさせる。そこからいくつかの会社を渡り歩くも一貫して広報の仕事ひと筋。2000年に日本ユニシス株式会社に入社。2019年に広報部の中でもとくにマスコミ対応を担うPR室長に就任。その後、2020年より現職。

畠中栄 様

BIPROGY株式会社 広報部 BX室長

1993年にSEとして日本ユニシス株式会社に入社。自社プロダクトやサービス開発に関わる中で「人と組織」の探究を指向。2011年にマーケティング部門に異動し、今も使われ続ける‘Foresight in sight’の企業ステートメント策定に参与。その経験を活かし、2015年より広報部でコーポレートブランディングに取り組む。

※BX=ブランドトランスフォーメーション

香山未帆 様

BIPROGY株式会社 広報部 BX室

2021年、実業団チームのバドミントン選手としてBIPROGY株式会社に入社。女子シングルスで数々の大会に出場し、2023年の全日本実業団ではチームの優勝に貢献。 2024年に選手を引退してからは、大学で学んだブランディングを実践したいと自ら希望し、コーポレートブランディングに携わる。

藤巻功

エンビジョンCOO兼CBO

事業成長を加速させ、人を動かす「クリエイティブのチカラ」を信じているブランディングの専門家。国内大手広告代理店等を経て、インターブランドジャパンにて戦略ディレクターとして、グローバルを含む多様な業界の大規模プロジェクトを多数リード。その後、楽天グループ、KPMGコンサルティングにてブランディング/マーケティング&クリエイティブを統括。envisionでは、社会課題を解決するWoWなブランド・クリエイティブ開発、ブランディングの民主化に邁進する。

Contents

強い意志を持ったリーダーがトップを動かした、

「コーポレートブランディング序章」。

藤巻

御社では、2015年に新しい企業ステートメント‘Foresight in sight’を発表されて以来、2022年に社名も変更されるなど、精力的にコーポレートブランディングを推進していらっしゃいますね。まず、コーポレートブランディングへの機運が最初に生まれた時期のことと、その背景にあった経営課題についてお聞かせいただけますか?

畠中氏

弊社は米国ユニシスの子会社でなくなった2006年から独立色を強め、2007年に世界で初めてWindowsベースで開発した勘定系システム「BankVision®」の稼働を開始し、2008年には日本初の本格的なエンタープライズ向けクラウドサービス「U-Cloud®」を立ち上げました。このように独自路線を歩んでいましたが、ITバブル崩壊やリーマンショックの影響もあって利益率は低迷し、厳しい状況が続いていました。社内にも閉塞感が漂う中、調査会社から突きつけられた評価は、「何をやっているのかわからない会社」というものでした。顧客満足度は高い反面、ブランドイメージがなかったんですね。

滝澤氏

一方、当時専務だった平岡(同社前社長)は、すでに2002年ぐらいから「言われたとおりのことをやるSIerはいずれ路頭に迷うのではないか」と言っていました。目の前のお客様のご要望に寄り添い、困難な要件でも逃げずに開発をやり切る、というのは弊社のカルチャーでもあったんですが、それだけでは成長はない、「満足度はあっても期待度がない」ということにつながると。ただその思いを全社に浸透させるのがむずかしくて……。納期や予算を守らなければいけないという堅実なレビュー文化が根付いている中、業績が傾いている時にはなおさら守りの姿勢になり、変革に向かう発想は生まれにくいんですよね。

藤巻

ブランディングを推進する際に、社風とタイミングも影響していた点はとても興味深いですね。

畠中氏

その頃から、コーポレートブランディングの重要性を経営層に訴えては却下されていたのが、マーケティング部門のI氏です。

滝澤氏

I氏は、技術力を訴えるよりも先に、未来につながるコンセプトや世界観をつくることが大切なんだってことをわかっていたんですね。

畠中氏

I氏は強い意志で壁を打ち破っていくタイプで、業績回復の兆しが生まれた2013年夏のタイミングで、「企業のトップの意志なくしてブランディングはできない」という考えのもと、当時社長だった黒川にプレゼンを試みました。その時にI氏が放った「コーポレートブランディングで、社員の心を動かすことができる」という言葉に、黒川が反応したんです。そこから一気に物事が動き始め、翌年の12月に予定されていた中期経営計画発表にも盛り込もうということになりました。

藤巻

なるほど。一人のリーダーの意志が、経営を突き動かしたのですね。他にはどのような動きがあったのですか。

滝澤氏

その動きと並行するように、平岡は2011年頃から2014年にかけて、社員が自ら新ビジネスを考えて形にする社内勉強会を、私塾としてやっていました。この私塾で平岡たちが作り上げたのが、まず自由な発想を持ち、事業を創造しても良いという雰囲気でした。すると、参加したメンバーや、その周辺にいる社員たちが良い意味での妄想を描くようになり、この妄想を新たなビジネスの出発点とし、人を巻き込み、形にするところまで考えるようになりました。こうした背景から、弊社が現在提唱している「ビジネスエコシステム」や、それを支えるビジネスモデルも生まれてきたのです。

畠中氏

振り返るとコーポレートブランディングに舵を切ったポイントとしては、「強い意志を持った社員がいたこと」「経営回復の兆しがあったこと」「社員の気持ちが動く、というフレーズに社長がポジティブに反応したこと」が挙げられますね。改革の旗振り役となった平岡は、タイミングの見極めが巧みなリーダーでしたが、この時もそうでした。薪は湿っていては燃えませんが、「そろそろ乾いてきたな」という時期を見て火をつけました。実はI氏と平岡は同期入社組で、お互い忌憚なくものを言い合える間柄だったことも、組織変革を進める上では大きかったと思います。事が動くときには、すっと何かが噛み合うような流れがあるもので、不思議ですね。

滝澤氏

同時に、初のプロパー社長だった黒川に対する社員の信頼度も高く、「黒川が言うことなら耳を傾けよう」という空気がありました。黒川は平岡とはまた少し違う個性の持ち主で、饒舌なタイプではありませんが、長年主力の金融分野で結果を出してきた技術畑の人で、日本ユニシスが大事にしてきた「顧客のために泥臭く頑張る姿勢」を体現する存在でもありましたから。

コーポレートブランディングの第一歩は、過去に遡り、

自社のアイデンティティの再発見と再解釈を行うこと。

藤巻

いろんな要素が噛み合い、機が熟してコーポレートブランディングを推進されていった中で、めざす会社の未来像を集約した言葉が、2015年から使用されている企業ステートメント「‘Foresight in sight’(先見性と洞察力で新しいビジネスを切り拓く姿勢を表すフレーズ)」だったわけですね。

畠中氏

もちろん未来に向けての言葉でもありますが、同時にそれは昔から我々のアイデンティティの中にあったものなんです。私はI氏に誘われてブランディングに関わり始めてから、日本ユニシスが過去に何を、どんな思いでやってきたのかを、資料をかき集めて振り返り、まとめる作業をしていました。そこから見えてきたのは、他社がやらないことに「先見性と洞察力」を持って挑み続けてきた姿勢です。たとえば、1964年に弊社は当時の国鉄と組んで、東京・大阪間をつなぐオンラインシステムの実験をしていたりするんです。1990年代後半のWeb黎明期に、すでにネットワークを介した大規模分散処理システムの構築に挑戦していたり……。ですから、言語化できていなかった個性を、‘Foresight in sight’として初めて言葉にできたことにはとても価値があったと思います。

藤巻

ヒストリーの中に、鉱脈があったのですね。

滝澤氏

ただ当時、現場の社員たちは、「徹底した業務理解でお客様に寄り添う」とか「最後まで逃げないでやり抜く」という姿勢が自分たちの最大の価値だと自負しており、「先見性と洞察力」を持って未来につながる挑戦をしてきたという自覚はあまりなかったんですよね。

畠中氏

それ以前は顧客第一主義的な「U&U(Users&Unisys)」を掲げて、それこそ採算性が良好ではない案件もお客様のためになればと、引き受けていました。そんな受託体質から脱却し、ビジネスエコシステム形成による課題解決型企業に進化するんだという決意を込めて、2015年以降、‘Foresight in sight’というステートメントを社内で事あるごとに発信していきました。そうすることで、自分たちのDNAを再発見し、「自分たちはもっと新しいことを考えていいんだ」というマインドに変えていこうとしたんです。

(「Innovative Challenge Plan」の名のもと、組織変革を宣言した2015-2017年度の中期経営計画はこちら)

コーポレートブランディングと中期経営計画が表裏一体となり、

継続性と一貫性によりブランディングが社員の体質化へ。

藤巻

そういった変革に対する葛藤や抵抗感も社内にはあったと思いますが、そのギャップはどうやって埋めていかれたんですか?

畠中氏

まず黒川社長から社員全員に向けて企業ステートメント発表のメールが配信されました。メール冒頭の書きだしには社員一人ひとりの名前を入れて……。なんでもないことのようですが、社員数の多い会社で社長から名指しでメールをもらうというインパクトは相当なものだったようです。それからブランドブック(新たなビジネスモデルと未来に向けた想いをまとめた冊子)を社内で配布したり、お客様や平岡が登場する社員向けムービーをつくったりもしました。ほかにも、平岡は月1ペースで「CMOメッセージ」というブログを書いて社内イントラで配信していましたね。‘Foresight in sight’に込めた思いの発信は、2016年に平岡に社長交代してからも動画や文章でずっと続け、ビジョナリーなリーダーで在り続けました。

藤巻

そこから実際に営業利益率も業界平均値を上回り、株価も日経平均を上回りましたね。ビジネスエコシステム観点でお客様への伝え方に、何か変化はあったのでしょうか?

滝澤氏

まず採算性を厳しく吟味して案件をとるようにしたことと、「案件を点ではなく線や面につなげていく」ということを意識して、お客様の経営企画や新規事業開拓にまで食い込んでいけるように、それまでとは異なる提案先組織を狙いました。そのために機能訴求・価格訴求だけでない事業課題解決型の提案を、営業・システムを含むみんなで考えましたし、お客様の経営層にアプローチする必要があるときには、商談に役員も同行するようにしました。

畠中氏

一方で広報としては、プレスリリースにおいても、弊社が社会課題解決に貢献できる側面に光を当てて「ビジネスエコシステム」のニュアンスを盛り込むようにしました。また2016年から新たなオウンドメディアを運営して、「ビジネスエコシステム」というキーワードを散りばめながら記事を発信したり、フォーラムを開催したりしています。これはメディア名がBIPROGY TERASUとなった今も、変わらず受け継がれています。そんなことを続けているうちに「お客様は社会課題解決のパートナーでもある」という意識に変わってきたんですね。そこには、弊社がもともと持っていた「人を大切にする」文化も作用していると思います。そもそも社会課題解決って、人を思う気持ちから始まるものですし、社会的価値は人や組織の関係性から立ち上がってくるものですから。

滝澤氏

クラウド技術の発達によって、かつてのようにITインフラ開発に多額のお金をかける時代ではなくなったこともあり、お客様の方でも効率化のためのIT導入というより、むしろ経営や事業のイノベーションに役立つ提案を求める声が高まっていました。時代とともに多様化が進む中で、以前のコーポレートステートメントである「U&U(Users&Unisys)」というメッセージのままでは通用しなかったでしょうね。

(前期の姿勢を継承し、ビジネスと社会のデジタルトランスフォーメーション推進を宣言した2018-2020年度の中期経営計画「Foresight in sight 2020」はこちら)

藤巻

中期経営計画も2期連続でコーポレートブランディングを基軸とするもので継続性と一貫性をもって展開されており、まさに、脱SIerへの進化の道を辿られていかれるのですね。

◼︎中篇につづく