INSIGHTS

2025/05/16

過去と現在と未来をむすぶ文脈を紡ぎ、組織の進化をめざすコーポレートブランディングの挑戦。【中篇】

対談記事

自社のアイデンティティを過去にさかのぼって再発掘すると同時に、未来を見据えて社会的価値創出企業への脱皮を図った旧・日本ユニシス社。前篇では2013年に始まったその取り組みを振り返り、新しい企業コンセプトがじわじわと効果を発揮し始めるまでのストーリーを紹介しました。中篇では、その次に続くフェーズ(コーポレートブランディング第二期)で社名変更に踏み切った経緯と、その成果についてお聞きします。

滝澤素子 様

BIPROGY株式会社 広報部長

1989年に新卒で入社したコンピュータ関連の出版社アスキーで、広報パーソンのキャリアをスタートさせる。そこからいくつかの会社を渡り歩くも一貫して広報の仕事ひと筋。2000年に日本ユニシス株式会社に入社。2019年に広報部の中でもとくにマスコミ対応を担うPR室長に就任。その後、2020年より現職。

畠中栄 様

BIPROGY株式会社 広報部 BX室長

1993年にSEとして日本ユニシス株式会社に入社。自社プロダクトやサービス開発に関わる中で「人と組織」の探究を指向。2011年にマーケティング部門に異動し、今も使われ続ける‘Foresight in sight’の企業ステートメント策定に参与。その経験を活かし、2015年より広報部でコーポレートブランディングに取り組む。

※BX=ブランドトランスフォーメーション

香山未帆 様

BIPROGY株式会社 広報部 BX室

2021年、実業団チームのバドミントン選手としてBIPROGY株式会社に入社。女子シングルスで数々の大会に出場し、2023 年の全日本実業団 ではチームの優勝に貢献。 2024年に選手を引退してからは、大学で学んだブランディングを実践したいと自ら希望し、コーポレートブランディングに携わる。

藤巻功

エンビジョンCOO兼CBO

事業成長を加速させ、人を動かす「クリエイティブのチカラ」を信じているブランディングの専門家。国内大手広告代理店等を経て、インターブランドジャパンにて戦略ディレクターとして、グローバルを含む多様な業界の大規模プロジェクトを多数リード。その後、楽天グループ、KPMGコンサルティングにてブランディング/マーケティング&クリエイティブを統括。envisionでは、社会課題を解決するWoWなブランド・クリエイティブ開発、ブランディングの民主化に邁進する。

Contents

多様性の時代を生きる、

社会的価値創出企業にふさわしい名前を求めて。

藤巻

2022年に社名を日本ユニシスからBIPROGYに変更されましたね。どのような背景があったのでしょうか。

畠中氏

はい、すでに独自路線で国内向けソリューションやサービスを展開していた弊社にとって、米国ユニシス製品を提供する仕事は重要であるものの売り上げ全体に占める割合は低下傾向で、社名と実像にギャップが生じていました。契約上、海外でビジネスをする際に「ユニシス」のロゴを使えないルールになっていたのも事業成長に対する大きなネックとなっていました。

滝澤氏

「ビジネスエコシステム」の推進と連動して、さまざまなパートナーとのボーダレスな協働が増える中で、そういう制約が今まで以上に足かせになってきたんです。クライアント企業やパートナー企業の中には、国内に留まらず海外進出を果たしているところも多かったですから。前社長の平岡がよく取材で2015年にイタリアで開催されたミラノ万博(ミラノ国際博覧会)でのエピソードを紹介していましたが、あの時もまさしくそうでした。弊社も協力した日本館の展示が好評を博し、展示部門の金賞を受賞したのですが、海外イベントであるという理由で、看板に「UNISYS」のロゴを掲げることができず、黒い文字で「Nihon Unisys, Ltd.」と記載される形になりました。そういうことも社員の誇りや自信を削ぐことにつながっていたように思います。

畠中氏

社名変更も含めたリブランディングを実施するという方向性が打ち出されてから、私もプロジェクトメンバーに加わり、コンサルティング会社の支援も受けながら検討を重ねました。SDGsに象徴される昨今の世界の潮流を鑑みれば、事業環境である社会が合理性を足場にしつつも多様性を重視する方向に向かっているのは明らかでした。それを踏まえて、新社名ブランドの背景に置く価値観を「多様性とその先の統合」とし、IT業界ナンバー1を目指す競争優位の考え方を超え、一社単独では成し得ない社会課題の解決に貢献する共創融和の関係をボーダレスに築いていきたいという想いも込めることを考えました。そうして、変わらないアイデンティティと、未来への道筋の中で現れてくるアイデンティティを統合した「らしさ」を表現するにふさわしい唯一無二の名前ってなんだろう?と模索を繰り返し、何十という案の中から絞り込んで決まったのがBIPROGYです。

藤巻

新社名BIPROGYは、光の7要素の頭文字を並べたものですよね。一方で、2015年から続けてきたコーポレートブランディングとの連続性は、どのように意識されていたんですか?

畠中氏

新しい社名のそばには、変わらないアイデンティティの象徴として引き続き、‘Foresight in sight’という企業ステートメントを置くという前提で考えていました。実はコンサルティング会社からは、そのフレーズも変えてはどうかという提案がありましたが、そこは連続性が大事だと考えて、その提案を3回にわたって退けたんです。

滝澤氏

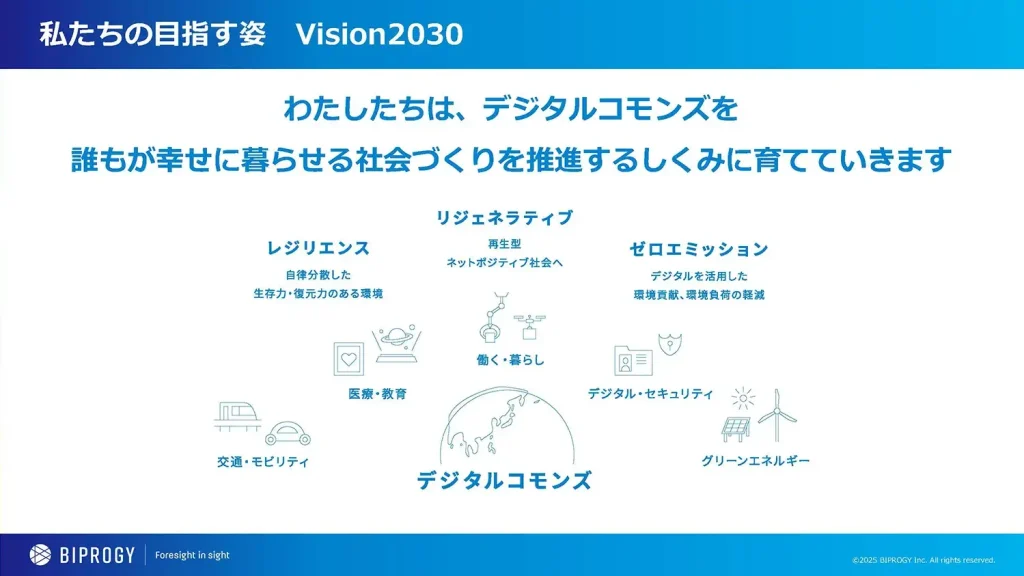

新社名に先んじて、2021年度に新たなパーパス、ビジョン、中期経営方針を発表するとともに「デジタルコモンズ」という概念を提唱しました。これは有形・無形のアセットをデジタル技術で社会の「共有財」として利活用可能にし、共創によるオープンイノベーションを促し、社会課題解決を図っていくためのコミュニティです。こうした企業ブランドの考え方は2021年度に突然出てきたものではなく、弊社が長く積み重ねてきた歩みの先にあるものでした。そして2022年度の社名変更は弊社が社会的価値創出企業へと飛躍する決意と覚悟の表明でもありました。振り返れば前期はコロナ禍というかつてない困難もありましたが、同時にDX需要もあって弊社としては過去最高の業績を上げることができました。

畠中氏

余談ですが、社名変更の初日に、弊社がオフィシャルスポンサーとして提供している東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツの最後に登場するスポンサーフロートで、7色に光るBIPROGYロゴが初めてお披露目されて話題になりました。「7色の光」はパレードの世界観にぴったりでしたね(笑)。

◼︎BIPROGYの東京ディズニーランド®/東京ディズニーシー®の提供施設

https://www.biprogy.com/com/sponsors/disney/#tdl

10年にわたるコーポレートブランディングが巻き起こした、

社員たちの行動・思考の変容。

畠中氏

社名変更を経験して思うのは、社名の背景にある価値観が変わることのインパクトの大きさです。社名変更を公式発表してから、社員同士が本音で話し合えるような対話の場を何度か設けましたが、「新しい自分たちなら、こんなこともやってもいいんじゃない?」という発言がメンバーから幾度となく飛び出していました。新社名の文脈がさっそく現れ始めていると感じましたね。

◼︎新しく言語化されたBIPROGYコーポレートブランドの詳細はこちら

藤巻

会社が向かう方向性(パーパス)と、社員さん個々人のやりがいの関係は、どのようにベクトルを合わせていますでしょうか?

滝澤氏

新たに定めたパーパスの社内浸透・理解促進のため、人的資本マネジメント部などが中心となって社内で対話の場を作っています。そこでまずは組織長から「部門・部署のパーパス」と「自分自身のマイパーパス」を言語化し、会社のパーパスから紐付けて発表してもらう試みを行なっているんです。

畠中氏

人事評価の仕組みも2024年度に変わりました。人事考課と業績評価の2軸のうち、人事考課の項目を刷新し、「先見性と洞察力」(‘Foresight in sight’の根幹)も加えて、それまでの成果を出すための能力評価からコンピテンシー評価にシフトしています。

藤巻

インターナルブランディングとエクスターナルブランディングの両輪を回してきた10年があって、その成果がついに人事評価の軸にも影響を及ぼしたんですね。

滝澤氏

マーケティング部門と広報部が一緒に行なっている「体験価値デザイン活動」もあります。2021年度から3年が経ちパーパスの認知は上がったものの、日々目の前のお客様の課題に真摯に向き合って「ソリューションの視点」で仕事している社員には、未来型ビジョンはなかなか自分事として感じにくい部分もあると思います。しかし、自分たちが届けている事業・サービスを、目の前のお客様だけでなく、その先の「生活者や社会の視点」で捉えなおしていくと、「自分の普段の仕事が、こんなふうに会社のビジョンにつながっているんだ」という気づきが生まれます。たとえば金融機関のお客様のシステム担当者にとってみれば、提供すべきは「処理速度が5倍になること」といった価値だけではなく「その業務効率化の先にある何か」ですよね。体験価値デザイン活動は、このように、事業・サービスの視点でBIPROGYとしてありたい姿への道筋を検討し、事業・サービスを通じたBIPROGYブランド体現につなげようという活動です。

そういったワークショップでの気づきは社内イントラで発信もしていて、じわじわと効果が見えてきているところです。

藤巻

誰もが漠然と持っていた暗黙知を形式知に変えて見える化することで、社内でナレッジ共有を進めているんですね。パーパスを事業活動の中に埋め込み、体質化していく。これこそが、コーポレートブランディングの真髄ですね。

滝澤氏

はい、社員が変わり、組織が変わることで、ブランドも成長していけるのだと思います。

コーポレートブランディングとは、

過去と現在と未来がつなぐ「文脈」を共有すること。

畠中氏

ブランディングって、単にロゴやスローガンを変えるという小手先のことだけではダメで、大事なのは文脈づくりなんですよね。多様な視点が重要視される時代ですから、昔と違ってひとつの正解を示して引っ張ろうとするのではなく、もう少し抽象度の高い「文脈」で合意形成していく必要があります。弊社では現在、ブランドムービーを5本出していますが、正解めいた自社の優位性の訴求ではなく、選択肢を模索し続けるという文脈を表現するために「私たちは問い続けます」といったフレーズを使ったりしています。

滝澤氏

広報部の組織運営においても、ひとつの正解を押し付けて統制を図ったりプレッシャーをかけることは極力やらないようにしています。組織長たちに伝えているのは「理念と文脈を共有して」ということと「自分たちがお手本になって」という2点です。その根本にもやっぱり、「人を大切にする」という弊社グループの文化があると思います。業績が厳しかった時期も社員一人ひとりの存在を尊重しながら乗り越えてきました。

畠中氏

コーポレートブランディングとは「自分たちは何者か」ということの探究だとも言えます。社名変更という一大事に直面したおかげで、そのことを社員一人ひとりが考えるきっかけができました。社名変更を告知する広告も最低限しか出していませんでしたから、そのいきさつをお客様に尋ねられた時に、各人が自分なりに考えて説明せざるを得なかったのも結果的に良かったと思います。

滝澤氏

自分たちの存在意義に立ち返れた組織は強いですよね。それに自分自身の良さや誰にも置き換えられない価値を再発見して初めて、多様性も受容できると思うんです。

藤巻

やはり、社員の皆さんが自分事として捉え、自分で考え行動できる。そんな解釈の「余白」も必要ですね。

◼︎後篇につづく