INSIGHTS

2025/07/03

ブランドエクイティとは?構成要素や高める手段、成功事例を解説

コラム

「ブランディング施策の具体案が浮かばない」「思うような効果が得られない」と悩む方が多いのではないでしょうか。効果的なブランディングを行うためには「ブランドエクイティ」を意識することが重要です。ブランドエクイティとは、生活者やビジネスパーソン(顧客)がブランドに対して抱く信頼や好意、認知などの“無形の価値”のことを指します。本記事では、ブランドエクイティの構成要素や高める方法、実際の成功事例などをわかりやすく解説します。

Contents

ブランドエクイティとは?

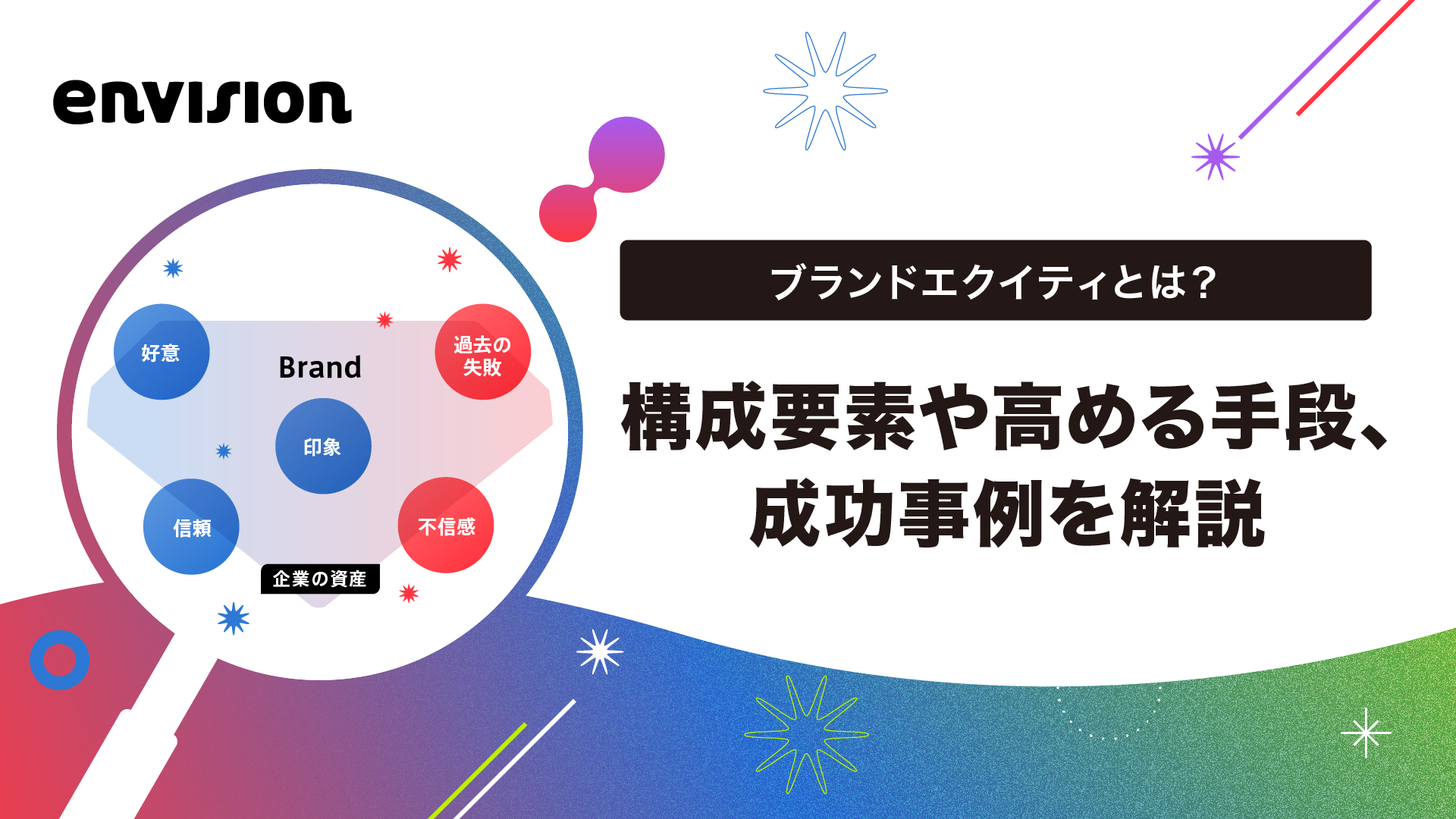

ブランドエクイティは、カリフォルニア大学の名誉教授であるデイビッド・A・アーカー氏が提唱した、生活者がブランドに対して抱く印象や信頼、好意といった「目に見えない価値」を指す概念です。

ブランドエクイティは、ブランドの認知や生活者や顧客の体験を基に、時間をかけて積み重ねられていくものです。ポジティブなブランドエクイティが浸透すると、競合との差別化が図られ、「価格が高くても売れる」「新商品が受け入れられやすい」「ほかのブランドに乗り換えにくくなる」など、さまざまなメリットが生まれます。

しかし、ネガティブな印象も、ブランドエクイティの一部です。もし、不信感や過去の失敗などが顧客の印象として蓄積されると、回復には時間とコストがかかります。ブランドエクイティは商品の価格や購買意欲に大きな影響を与えるため、無形の価値を戦略的に育てることは企業の長期的な成長において不可欠です。

近年、ブランドエクイティは有価証券や不動産のように“企業の資産”であると認識されて、積極的に育成や強化するべきだと考えられています。

企業がブランドエクイティを高めるメリット

企業がブランドエクイティを高めることで、生活者や顧客からの信頼や共感を得やすくなるなど、さまざまなメリットが生まれます。

ここからは、ポジティブなブランドエクイティが蓄積することで得られるメリットを解説します。

価格競争を回避できる

ポジティブなブランドエクイティが蓄積すると、生活者や顧客は価格そのものよりも、ブランドが持つ信頼度や安心感、独自性などの“付加価値”に魅力を感じるようになります。そのため、多少価格が高くても受け入れられやすくなり、価格競争に巻き込まれにくくなることが大きなメリットです。その結果、安易な値下げに頼ることなく市場で優位に立てるようになることで、利益率が向上し、収益の安定化に直結します。

競争優位性の確保と差別化

ブランドエクイティが高まると、他社との差別化が図られ、その企業や商品ならではの魅力が際立ちます。すると、生活者は「選ぶ理由」が明確になり、費用や市場環境の変動といった外的要因に左右されることなく、商品を選択しやすくなることがメリットです。競争優位性の確保は、安定した業績を維持するだけでなく、市場シェアの拡大や、長期的なビジネス成長を後押しする重要な要因となります。

顧客の確保と維持が効率的に行える

ポジティブな体験が積み重なってブランドエクイティが向上すると、顧客はブランドへの愛着が強くなり、持続的に商品やサービスを選ぶようになります。その結果、LTV(顧客生涯価値:顧客が生涯を通じて企業にもたらす価値)の向上につながることが大きなメリットです。

さらに、ロイヤルな顧客は、リピート購入はもちろん、好意的な口コミによって新たな顧客獲得にも貢献する大切な存在です。このような好循環を生むためには、ブランドエクイティの継続的な強化が欠かせません。

ブランドエクイティの構成要素

ブランドエクイティの構成要素は、「アーカーモデル」と「ケラーモデル」でそれぞれ異なる視点から定義されています。

以下では、2つのモデルを比較します。

| 名称 | 提唱者 | 視点 | 構成要素 |

|---|---|---|---|

| アーカーモデル | デイビッド・A・アーカー | 企業目線 | ブランドロイヤルティ ブランド認知 ブランド連想知覚品質 そのほかのブランド資産 |

| ケラーモデル | ケビン・レーン・ケラー | 顧客目線 | ブランドの認知 ブランドの意味づけ ブランドに対する反応共感や同調 |

2つのモデルは、それぞれ視点やアプローチ方法が異なるため、目的に応じて使い分けることが重要です。ここからは、それぞれのモデルの特徴について詳しく解説します。

アーカーモデル(企業目線)

アーカーモデルは、カリフォルニア大学の名誉教授であるデイビッド・A・アーカーが提唱したモデルです。彼は、ブランドエクイティを「ブランドの名前やシンボルと結び付いたブランドの資産(または負債)の集合であり、製品やサービスの価値を増大させるもの」と定義しています。つまり、ブランドエクイティは、ブランドの価値を高め、競争優位性を保つために重要な要素であると位置付けているのです。

アーカーモデルの主要な構成要素は、以下の5つです。

| 構成要素 | 詳細 |

|---|---|

| ブランドロイヤルティ(Brand Loyalty) | 顧客の愛着や忠誠心を示す要素。 リピート購入や長期的な関係の構築に寄与する。 |

| ブランド認知(Brand Awareness) | ブランドの認知度や知名度。 認知度の高いブランドは信頼できるという印象を与え、選ばれる可能性が高まる。 |

| ブランド連想(Brand Associations) | ブランド名から顧客が抱くイメージや感情。 競合との差別化やブランドの個性を形成する。 |

| 知覚品質(Perceived Quality) | 顧客が主観的に感じるブランドの品質。 信頼性やブランドの姿勢が影響を与える。 |

| そのほかのブランド資産(Brand Assets) | 特許、商標権、顧客との関係性など、ブランドの価値を支える無形の資産。 |

アーカーモデルでは、それぞれの構成要素がブランドの価値を支える重要な柱となり、生活者や顧客との強固な信頼関係の構築につながります。

ケラーモデル(顧客目線)

ケラーモデルは、ブランドエクイティの4つの構成要素をレベル分けしてピラミッド型で表現したモデルです。アーカーモデルが企業目線であるのに対し、ケラーモデルは顧客の目線で価値を捉えており、生活者がどのようにブランドを認識し、反応するかに焦点を当てています。レベル1を達成できれば標準的なブランド、レベル4まで達成できればブランドエクイティが高いブランドであると見なされます。

以下の表では、ケラーモデルの構成要素と詳細をまとめています。

| レベル | 構成要素 | 詳細 |

|---|---|---|

| レベル1 | ブランドの認知(Brand Identity) | 顧客がブランドを認識し、競合と区別できるようになる段階。ピラミッドの土台となるため、強固で正確な認知が求められる。 |

| レベル2 | ブランドの意味づけ(Brand Meaning) | 顧客がブランドの価値や特徴を理解し、ブランドイメージを形成する段階。ポジティブなブランドエクイティの形成を目指す。 |

| レベル3 | ブランドに対する反応(Brand Response) | 顧客から理性的な評価(品質や信頼性、特別感など)や感情的な評価(安心感や楽しさ、誇りなど)を得る段階。実際にポジティブな反応を得ることで、ブランドエクイティの確立に好影響を与える。 |

| レベル4 | 共感や同調(Resonance) | 顧客が強い愛着や共感を抱く最終段階。「このブランドがなければ困る」と思われるような深い関係が築かれる状態。 |

ブランド認知から共感、同調に至るまでのプロセスを丁寧にステップアップすることで、顧客の心をつかみ、長期的な成長が促進されます。

ブランドエクイティを高める方法

ブランドエクイティを高めるための第一歩は、従業員が自社ブランドの価値を深く理解することです。また、長期的な目線でブランドを成長させることも求められます。

ここからは、ブランドエクイティを高めるための具体的な方法を解説します。

ブランドアイデンティティを明確にする

ブランドエクイティを高めるために、まず取り組むべきことはブランドアイデンティティの明確化です。ブランドアイデンティティは、顧客に与えたいイメージや価値を定める指針であり、ブランド連想や知覚品質を形成する土台です。この基盤が曖昧だと、ブランドエクイティの形成は困難です。

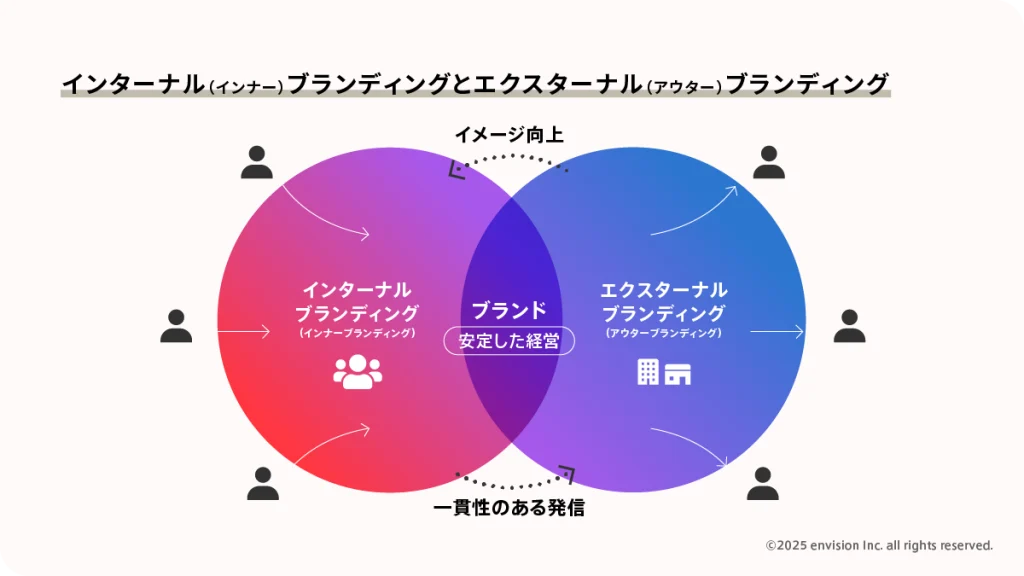

さらに重要なのは、自社ブランドの価値を従業員一人ひとりが理解し、日々の業務に反映させることです。これにより、社内外のブランディング施策や顧客とのコミュニケーションに一貫性が生まれ、ブランド認知度や信頼性が向上することで、ブランドエクイティの形成に良い影響を与えます。

ブランドアイデンティティを従業員に浸透させるためには、インターナルブランディング(インナーブランディング)を丁寧に行い、共感を得ることが大切です。そのうえで、ミッションやビジョンを実際の行動として体現していくと、企業のブランド価値の構築と成長につながります。また、ブランドへの理解が深い従業員からの発信は、生活者の共感を得やすく、顧客ロイヤルティを高めるのにも効果的です。

長期的にブランドを成長させる

ブランドエクイティは、顧客との継続的な関係を通じて、徐々に形成されます。そのため、短期的な成果を追い求めるのではなく、長期的な視点で全社的な取り組みが必要です。

例えば、従業員にブランドの理念や価値観を浸透させる「インターナルブランディング」と、ステークホルダーを対象に認知度や好感度の向上を目指す「エクスターナルブランディング」を並行して行います。この際には、ブランドアイデンティティを軸とし、一貫性のあるアプローチをすることで、信頼や共感が積み重ねられ、価値を段階的に高められます。

さらに、ブランドの長期的な成長を実現するには、目指すゴールを明確にしたうえで、ロードマップの策定やKPIの設定などの具体的なマネジメントの仕組みを整備することも不可欠です。PDCAサイクルを回しながら時間をかけて育てたブランドエクイティは、他社には容易に真似できない独自性が生まれ、強力な差別化につながります。

KPIについては「KPIの目的やメリットをわかりやすく解説!目標設定のコツも簡単に紹介」で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

ブランドエクイティの測定方法

ブランドエクイティを効果的に管理・活用するには、定期的な測定と評価が必要です。認知度やブランドイメージ、顧客ロイヤルティなど、複数の視点から多角的に把握すると、現状の課題が明確になり、ブランディング施策の方向性を決定しやすくなります。

また、場合によってはリブランディング(ブランドの再構築や変更)を検討し、新たな価値提案を行うことで、さらなるブランド価値の向上を目指すこともあります。

代表的な測定方法には、以下の3つがあります。

ここからは、それぞれの測定方法について詳しく解説します。

インターブランド社の評価手法を基にする

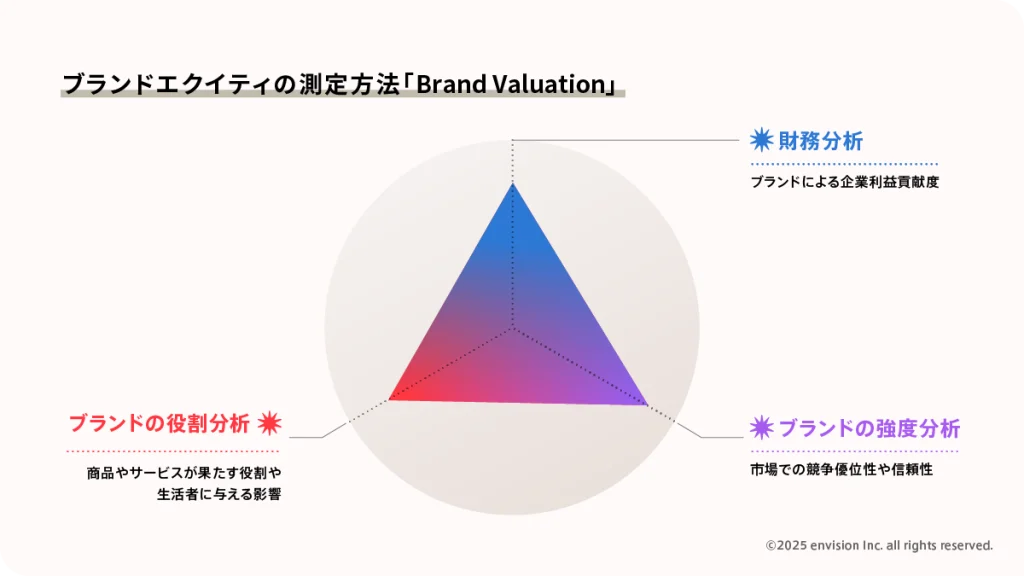

ブランドエクイティの測定方法のひとつが、インターブランド社が提唱する「Brand Valuation」です。Brand Valuationは、国際標準化機構「ISO」により世界標準に認定(ISO10668)されており、世界的にも信頼されている基準です。

Brand Valuationでは「財務分析」「ブランドの役割分析」「ブランド強度分析」の3つの要素を基に測定を行います。まず、財務分析は、将来の企業収益予測を基に、ブランドが企業の利益にどれほど貢献しているか数値化するものです。次に、ブランドの役割分析では、商品やサービスが果たす役割や、生活者に与える影響を評価します。最後に、ブランド強度分析では、市場での競争優位性や信頼性を測定します。

財務情報を活用する

ブランドエクイティを測定する際に、財務情報は重要な要素です。ブランド価値は企業の無形資産であり、その価値を測定するには、ブランドが将来的にどれだけ貢献するかを予測し、それを現在の価値に換算する必要があります。

例えば、DCF法(割引キャッシュフロー法/Discounted Cash Flow)を用いると、将来得られるキャッシュフローを現在価値に割り引いて、ブランドの経済的価値を見いだすことが可能です。また、M&A時に発生する「のれん」を基に、ブランドの目に見えない価値を評価する方法もあります。

さらに、ブランド価値を財務情報に基づいて測定する際には、以下の3つのアプローチ方法もあります。

- コスト・アプローチ:ブランド構築にかかったコストを基に評価する

- インカム・アプローチ:将来収益を予測し、その収益性から価値を算出する

- マーケット・アプローチ:同業者のブランド価値と比較して、市場での相対的な価値を評価する

NPS(ネットプロモータースコア)を活用する

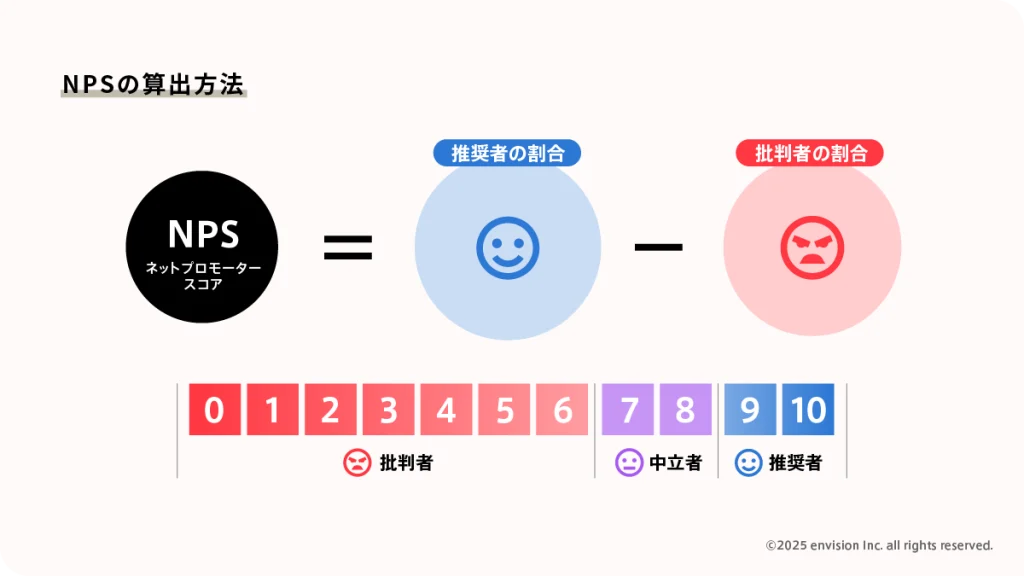

ブランドエクイティの測定方法として欧米の多くの企業が導入しているのが、NPS(ネットプロモータースコア)です。この方法では、顧客ロイヤルティを数値で可視化し、ブランドの健全性や将来性を指針として活用します。

NPSの基本的な調査方法はシンプルで、「この商品やサービスを、どの程度他人に勧めたいと思いますか?」という問いに対し、0から10までのスケールで回答を求めます。そのスコアに応じて、顧客を以下の3つに分類します。

- 推奨者(9〜10点):積極的に他人に勧める可能性が高い

- 中立者(7〜8点):満足はするが、強くは勧めない

- 批判者(0〜6点):否定的な意見を持ち、ネガティブな影響を与える可能性がある

NPSは、「NPS=推奨者の割合-批判者の割合」の計算式で求められます。数値が大きいほど、顧客の好感度が高く、ブランドエクイティの向上が期待できます。NPSは事業成長との相関が高いとされており、ブランド戦略やサービス改善を検討するうえで、非常に有効な指標の一つです。

成功事例から学ぶブランドエクイティ強化のポイント

ブランドエクイティの向上は、大企業に限らず、中堅/中小企業でも十分に実現可能です。現在の施策に課題を感じている場合は、実際の成功事例を分析することで解決方法の糸口が見つかるかもしれません。ここからは、企業規模別にブランドエクイティ強化の成功事例を解説します。

大企業のブランドエクイティ成功事例

大企業のブランドエクイティの育成では、電子顕微鏡などの開発および製造販売を行う「キーエンス」と、無印良品の企画開発から流通・販売までを行う「良品計画」が非常に優れた事例といえます。両社は、独自性の高いアプローチを採用し、それが競争優位性やブランド価値を高める結果を生んでいます。

まず、キーエンスは、製品を単なる商品ではなく、顧客のニーズに合わせたソリューション(解決策)として提供することで、信頼を獲得し、他社との差別化を実現しています。加えて、見積もりから納品までのスピード感を重視しており、「頼れるパートナー」としての地位を確立しました。高価格帯の商品でありながら、顧客の課題解決を最優先にした営業スタイルと、投資対効果(ROI)の高さから顧客満足度を維持し、ブランドの忠誠度の向上に貢献しています。さらに、営業利益が50%超という実績は、企業の信頼性や安定性を示し、「優良企業」というブランドイメージを強化しています。

次に、良品計画の無印良品は、「シンプル・自然」という一貫したコンセプトを掲げ、さまざまなカテゴリーの商品を展開しています。無印良品の商品に共通するシンプルさは、ブランドアイデンティティとして生活者に強く印象づけられています。このように、カテゴリーに縛られることなく、すべての商品に共通の価値を持たせる戦略がブランドエクイティ構築の鍵となり、海外展開にも好影響を与えています。また、低価格ながら高品質な商品を提供することで高い知覚品質を実現し、リピーターの獲得にもつながりました。

これらの成功事例から、ブランドエクイティを強化するためには、顧客との信頼関係の構築と、ブランドの核となる価値を一貫して伝えることが重要だとわかります。

中堅/中小企業がブランド力を高めた事例

中小企業でも、適切なブランド戦略によってブランドエクイティを大きく高めることが可能です。ここでは、白鳳堂、堀内果実園、ミスミグループの3つの企業を例に、それぞれがどのようにして価値を築いたのかを紹介します。

まず、白鳳堂(Hakuhodo)は、伝統的な筆作りの技術を化粧筆に応用し、国内外で高い評価を得ている企業です。ハリウッドのメイクアップアーティストや世界的な化粧品ブランドからも注目されています。また、国内に13の店舗、さらにロサンゼルスとシンガポールにも出店し、2020年には経済産業省の「グローバルニッチトップ企業100選」にも選出されました。中小企業でありながら、世界的にブランドの価値が認められ、ブランドエクイティの強化に成功した代表的な例です。

次に、6代続く堀内果実園は、加工から販売までを一貫して手がける、いわゆる6次産業化を進め、ブランド認知度や評価が急速に高まっている企業です。SNSでも人気を集めたことで多くのメディアから注目されており、今後さらなる認知の拡大が期待されます。さらに、中川政七商店との提携や「大日本市」への参加など、ブランド戦略も積極的に行っています。伝統を生かしつつ、現代的なマーケティング手法を取り入れることで、着実にブランド力を向上させている成功事例です。

最後に、ミスミグループは、BtoB市場で独自のブランドポジションを確立した企業です。特に、「1個から納品できる」というサービスが顧客にこれまでにない利便性を提供し、高い信頼とブランド評価を獲得しています。また、設計から見積・発注・製造までをデジタル上で完結できる「meviy(メヴィー)」の導入により、エンジニアの業務効率を大幅に向上させました。さらに、豊富な品揃えと納期の正確さがポジティブな認知を生み、「製造部品のAmazon」とも呼ばれています。

これらの成功事例から、伝統と革新を融合させた独自の価値提供や、顧客ニーズに応える新しいサービスの導入、そして積極的なマーケティング戦略を講じることが、ブランドエクイティ強化に欠かせないことがわかります。

ブランドエクイティ向上につながるブランド戦略を

ブランドエクイティは、イメージや感情といった無形の資産です。ブランドエクイティを強化することで、他社との差別化が図られ、価格競争を回避できます。しかし、成果を得るためには長期的な視点が必要なため、まずはブランドアイデンティティを明確化し、時間をかけて顧客との信頼関係を構築することが重要です。

当社は、ブランディング、マーケティング、クリエイティブに加え、財務、法務・知財、人事・労務などの領域横断チームを基にクリエイティブコンサルティング事業を展開しています。

成長を支えるパートナーとして、ブランド戦略立案から皆様の「ありたい姿」の実現をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。